当院について

ごあいさつ

こんにちは。生まれ育った三河の地で「愛知動物外科病院」を開業させていただきました。

当院は、動物外科病院と馴染みの薄い名前を標榜しています。一般的な動物病院と異なり、骨折やヘルニアなどをはじめとした手術を中心とした治療を専門的に行っていく病院となります。

近年、動物医療の発展に伴い、一人の獣医師が全分野において貢献するには限界が生じてきており、各分野の専門家(スペシャリスト)が少しずつですが増えてきています。しかし、こうした時代の流れはいい面もありますが、動物の全体を診ることができなくなる畏れもあります。

私は大学時代に外科医になることを志しました。学生時代から外科だけでなく各分野との関連を理解する必要性を感じ、獣医学部卒業後、まずジェネラルな病院、そして大学病院内科で研修を受け基礎を構築しました。その後、母校の大学病院で腫瘍・軟部外科の研修医、助手を経て、整形神経専門病院で勤務医として外科の研修を受け、日本獣医麻酔外科学会の小動物外科専門レジデント課程を修了しました。これまで経験し習得してきたゴールドスタンダードな外科の技術、思考をこの地で還元したいと思います。

現代では、言葉を話せない動物はペットではなく、家族の一員、もしくはそれ以上の存在として迎え入れられております。そんな存在の動物たちを病気や怪我の苦痛から開放させてあげることを我々の任務と考え、診察を行っていきます。何がその子達にとって一番いい選択になるのか、飼い主様には分かりやすい説明を大切にし、共に考え、納得していただいた上で治療を行っていきたいと思います。些細なことでかまいません、ご相談いただければと思います。

また当院は二次病院としての役割も担っていきます。紹介いただいた場合は、かかりつけ医様と連携を取り、飼い主様、かかりつけ医様、当院の三者で大切な家族の治療にあたっていきたいと考えております。繰り返しになりますが、かかりつけ医様を通してでも、飼い主様から直接でも、ご気軽に相談いただければと思います。

獣医師紹介

院長 丹羽 昭博 NIWA Akihiro

経歴

酪農学園大学 獣医学部 獣医学科 卒業

| 2011年 | ファミリーアニマルホスピタル高橋動物病院 勤務医 |

|---|---|

| 2013年 | 東京大学附属動物医療センター 内科系研修医 |

| 2015年 | 酪農学園大学附属動物医療センター 腫瘍・軟部外科研修医 |

| 2017年 | 酪農学園大学附属動物医療センター 腫瘍・軟部外科嘱託助手 |

| 2019年 | 北海道動物運動器病院 勤務医 |

| 2021年 | 愛知動物外科病院 開院 |

| 2024年 | 小動物外科専門医 取得 |

所属学会

| 日本獣医麻酔外科学会 | 外科専門医レジデント研修課程修了 |

|---|---|

| 日本獣医がん学会 | 腫瘍Ⅱ種認定医 |

研究発表・講演

| 2015 | 小動物臨床血液研究会 顕微鏡ディスカッション 「B細胞性慢性リンパ性白血病の治療経過中に高悪性度B細胞性リンパ腫を発症したイヌの1例」 シスメック賞受賞 |

|---|---|

| 2015 | 日本獣医がん学会 「悪性黒色腫の放射線治療によって生じた硬口蓋欠損部を義歯床用軟質裏装材で補填した犬の4症例」 |

| 2015 | 北海道三学会 「肥満細胞腫罹患犬における血漿ヒスタミン濃度測定の有用性」 |

| 2015 | 秋季獣医麻酔外科学会 「喉頭粘膜下腫瘤に対し底舌骨切断を含めた咽喉頭腹側正中切開を行ったイヌの1例」 優秀賞受賞 |

| 2016 | 春季獣医麻酔外科学会 レジデントフォーラム 「部分あるいは全眼窩切除した上顎腫瘍の犬14例と猫5例について」 |

| 2016 | 北海道三学会 「外科療法を実施した肥満細胞腫罹患犬における血漿ヒスタミン濃度の動態について」 |

| 2016 | 秋季獣医麻酔外科学会 「変性が広範囲に及んだ食道に対してネラトンカテーテルを軸にして修復した猫の1例」 |

| 2017 | 春季獣医麻酔外科学会 レジデントフォーラム「巨大胸腺腫の摘出によって再膨張性肺水腫を生じたと考えられる犬の1例」 |

| 2017 | JBVP 酪農大におけるトセラニブの現状 「リン酸トセラニブを長期間使用した犬の3例」 |

| 2017 | 秋季麻酔外科学会 若手獣医師によるベーシックセミナー 「永続的気管造瘻術について」 |

| 2018 | 春季獣医麻酔外科学会 レジデントフォーラム 「尿管結石摘出術を実施した犬の6例」 |

| 2018 | 秋季麻酔外科学会 若手獣医師によるベーシックセミナー 「リンパ節摘出について」 |

| 2018 | アジア獣医外科学会 (AiSVS) 一般演題 「Relationship between pre – postoperative PHC and clinical factors in 24 dogs with MCT」 |

| 2023 | 若手のための縫合セミナー EDUWORD PRESS |

| 2024 | 避妊・去勢のその先へ!「できる」を増やす外科セミナー 第1回「腸管内異物」 |

| 2024 | 避妊・去勢のその先へ!「できる」を増やす外科セミナー 第5回「脾臓外科」 |

執筆

| 2015 | 獣医がん学会雑誌 JONCOL 「悪性黒色腫の放射線治療によって生じた硬口蓋欠損部を義歯床用軟質裏装材で補填した犬の4症例」ファームプレス |

|---|---|

| 2018 | VETERINARY ONCOLOGY no.17 「腫瘍別プロトコル解説集 抗がん薬の組み合せを理解する!」の「肥満細胞腫」Inter zoo |

| 2018 | VETERINARY ONCOLOGY no.19 「腫瘍随伴症候群」の「ダリエ徴候」Inter zoo |

| 2018 | VETERINARY ONCOLOGY no.20 「再発・転移と戦うために」の「骨肉腫(犬)/組織球肉腫(犬)」Inter zoo |

| 2019 | VETERINARY ONCOLOGY no.21 「Oncologic Emergency」の「気道閉塞」Inter zoo |

| 2019 | VETERINARY ONCOLOGY no.22 「緩和ケアと終末期医療 死にゆく動物に寄り添うために」の「肥満細胞腫」Inter zoo |

| 2020 | 犬の治療指針2020 「犬の扁平上皮癌」EDUWARD press |

| 2020 | 猫の治療指針 2020 「猫の扁平上皮癌」EDUWARD press |

| 2020 | 日本獣医麻酔外科学雑誌 優秀論文賞 「広範囲に変性した食道に対してネラトンカテーテルを型に管腔を再建した猫の1例」 |

| 2022 | GO-VET no.20 学窓社 |

| 2023 | SURGEON no.160 「猫の注射部位肉腫」 EDUWARD Press |

| 2024 | Journal of Veterinary Medical Science 2024 Vol. 86 「Surgical treatment of feline inductive odontogenic tumor by marginal resection in a cat」 |

| 2024 | SURGEON no. 164 「猫の口腔内扁平上皮癌の外科療法」EDUWARD Press |

| 2025 | SURGEON no. 169 「鼻周りの外科と周術期管理」特集内の「鼻鏡の外科」 EDUWARD Press |

| 2025 | Veterinary Record Case Report 2025 July 「Spontaneous regression of Merkel cell carcinoma at the biopsy site in a cat」 |

症例紹介

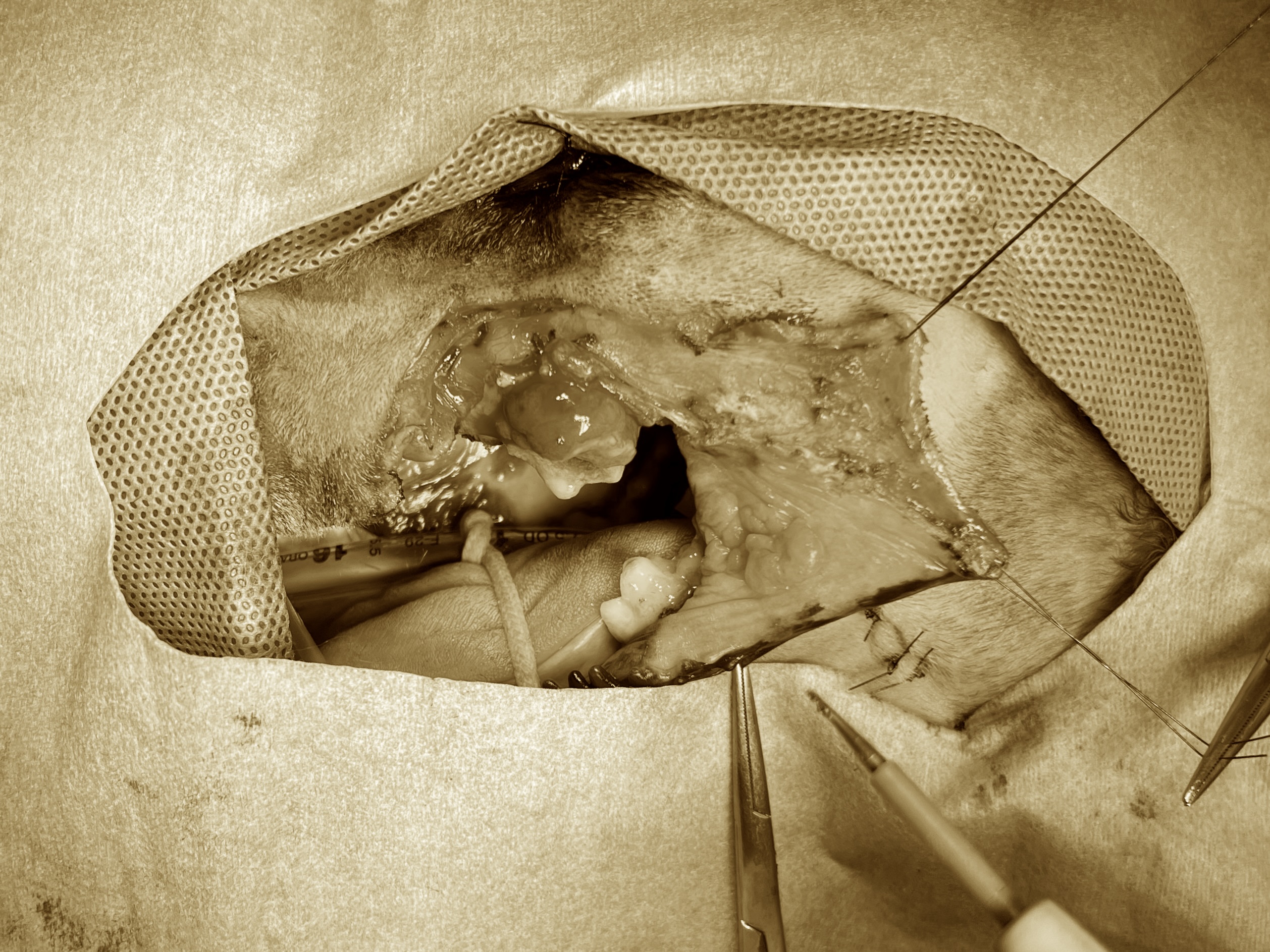

軟部組織外科 皮膚形成 ヒダ皮弁②

上腕部に自壊した巨大腫瘤、STS疑いでリンパ節転移もすでに確認されており辺縁部切除を実施することになった。 単純には皮膚が不足し、閉創できず、残ったヒダ部分を利用し、ヒダ皮弁形成し閉創した。クローズ・アクティブドレーン設置しております。 ヒダ部分は皮下血流も特殊で、有軸皮弁である胸背動脈皮弁よりも生着しやすい印象があります。 今回みたいに、ヒダの一部も切除していても十分にヒダ皮弁として利用可能でした。

肘の軟部組織肉腫 皮膚形成外科

肘や大腿骨大結節周囲に発生した巨大な腫瘤は、皮膚が足りなくなるケースが存在する。 この場合、閉創をそのままの状態でするのではなく、余裕ある部位から持ってくる方法がある。 皮弁と言われる皮膚形成術であり、局所皮弁、有茎皮弁、遊離皮弁に分けられる。 教科書的に取り扱いが小さく、あまり印象に残っていないかもしれませんが、とても有用な実践的な方法として局所皮弁に分類されるひだ(皺)皮弁がある。ヒダが皮動脈に大きく依存せず血流が様々な方向からの供給されるがため、大きく採材できる。 今回、肘に皮膚欠損が大きく、そのままでは閉創困難な状態で、腋窩のひだ皮弁形成をして欠損なく被覆した。 肘周辺のこれくらいの欠損ならば、無理なく被覆でき、胸背動脈皮弁より生着が確実だと思います。 写真の症例では、クローズアクティブドレーンで管理し、術後数日はフラグミンを投与し、皮膚の生着を待ちます。

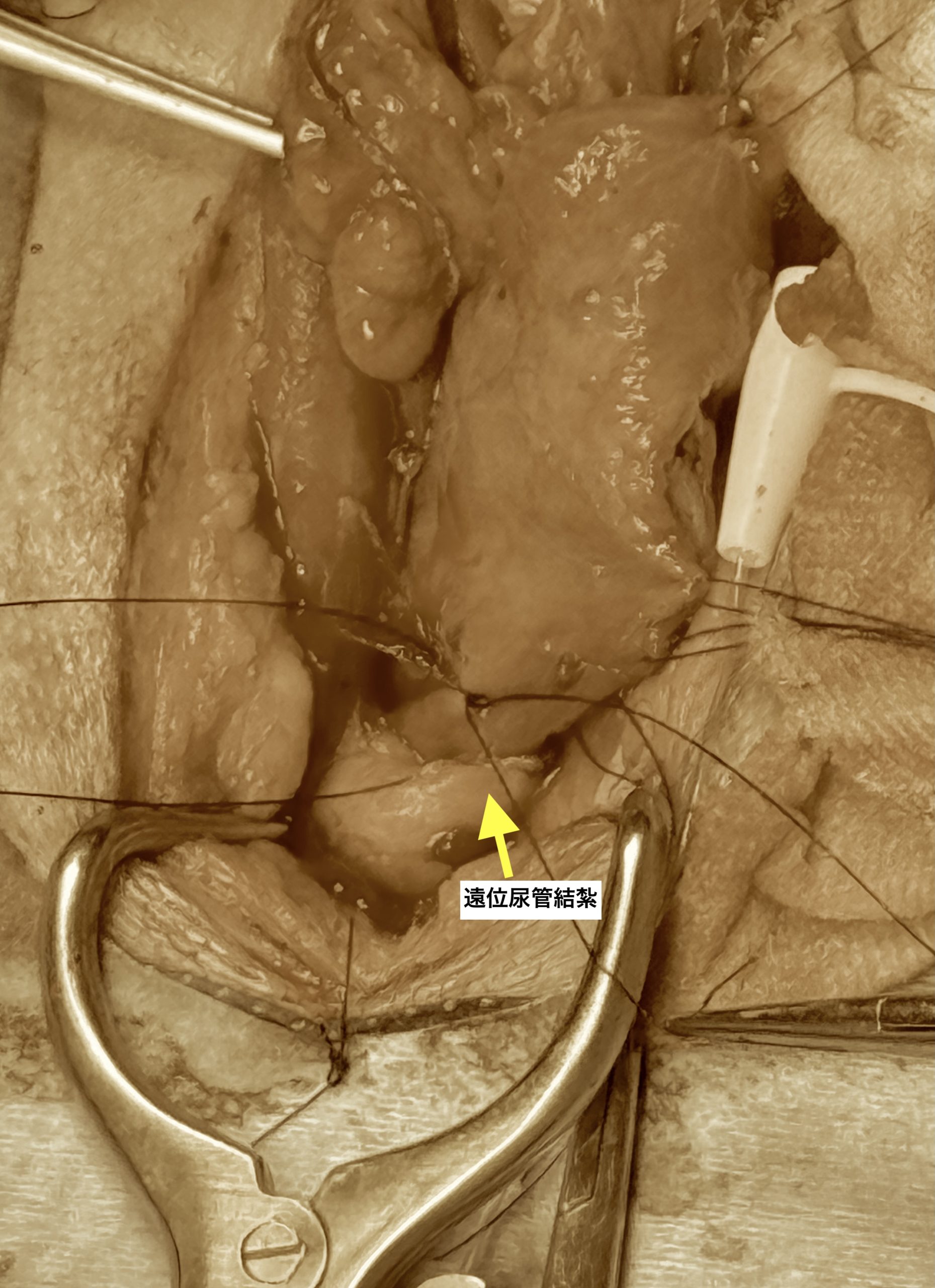

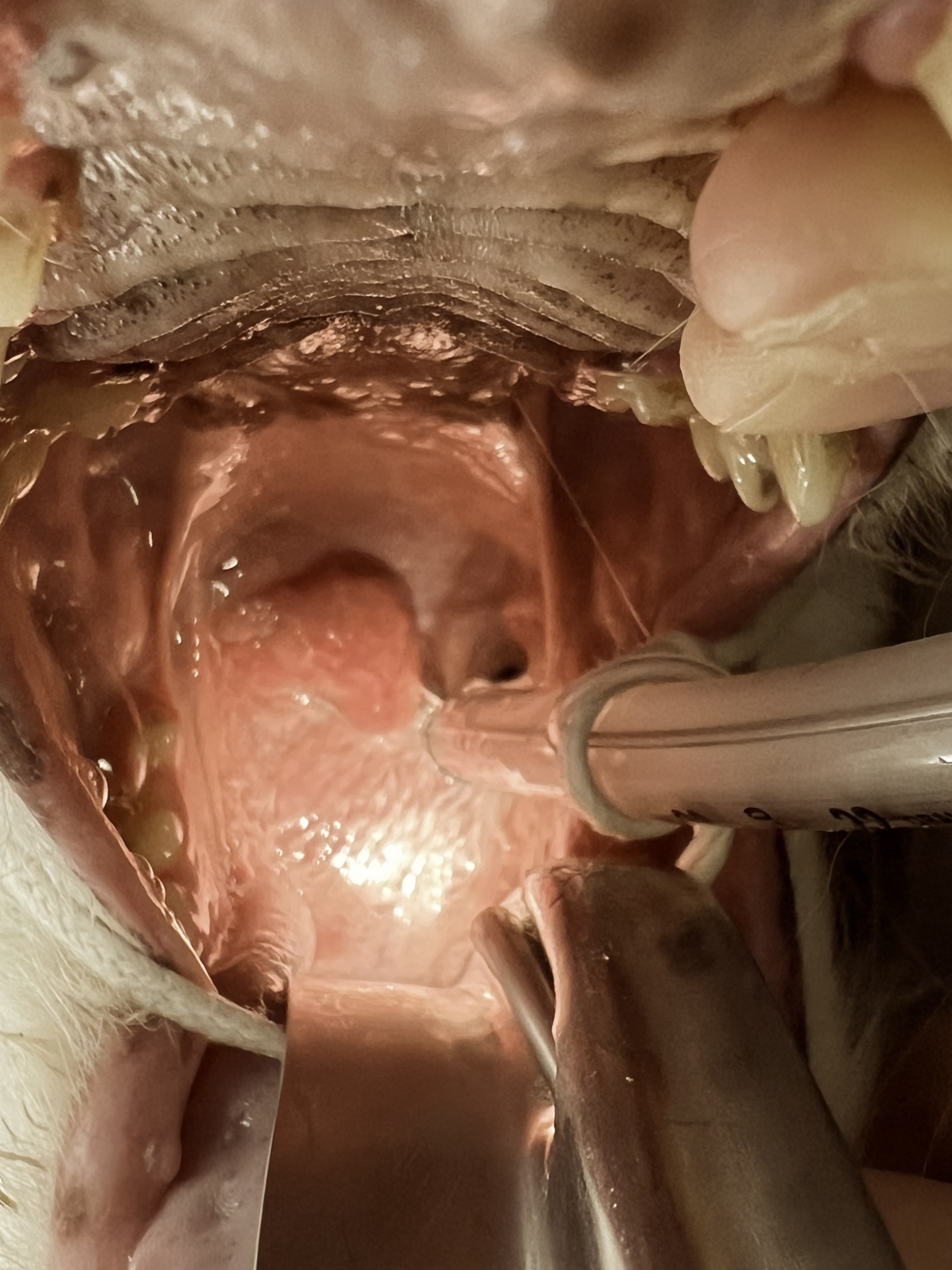

異所性尿管

大型犬のメスで多いとされる異所性尿管。 今回の症例はG・R 10か月齢 メス 常に尿がかなりの量ポタポタ垂れている状態とのこと。静脈性造影で異所性尿管を診断した。 既に右腎は萎縮していました。CT検査では右が重複型と判断できませんでしたが、肉眼所見では両側異所性尿管で、右が重複型、左が壁内型でした。 右は、遠位尿管を膀胱粘膜を越えないよう結紮、左は尿管口形成を実施し遠位尿管を同様に結紮した。 元々膀胱での蓄尿能力がないのか、ポタポタ落ちることは多少ありますが大きく改善が見られた。内科療法も加えて治療中になります。

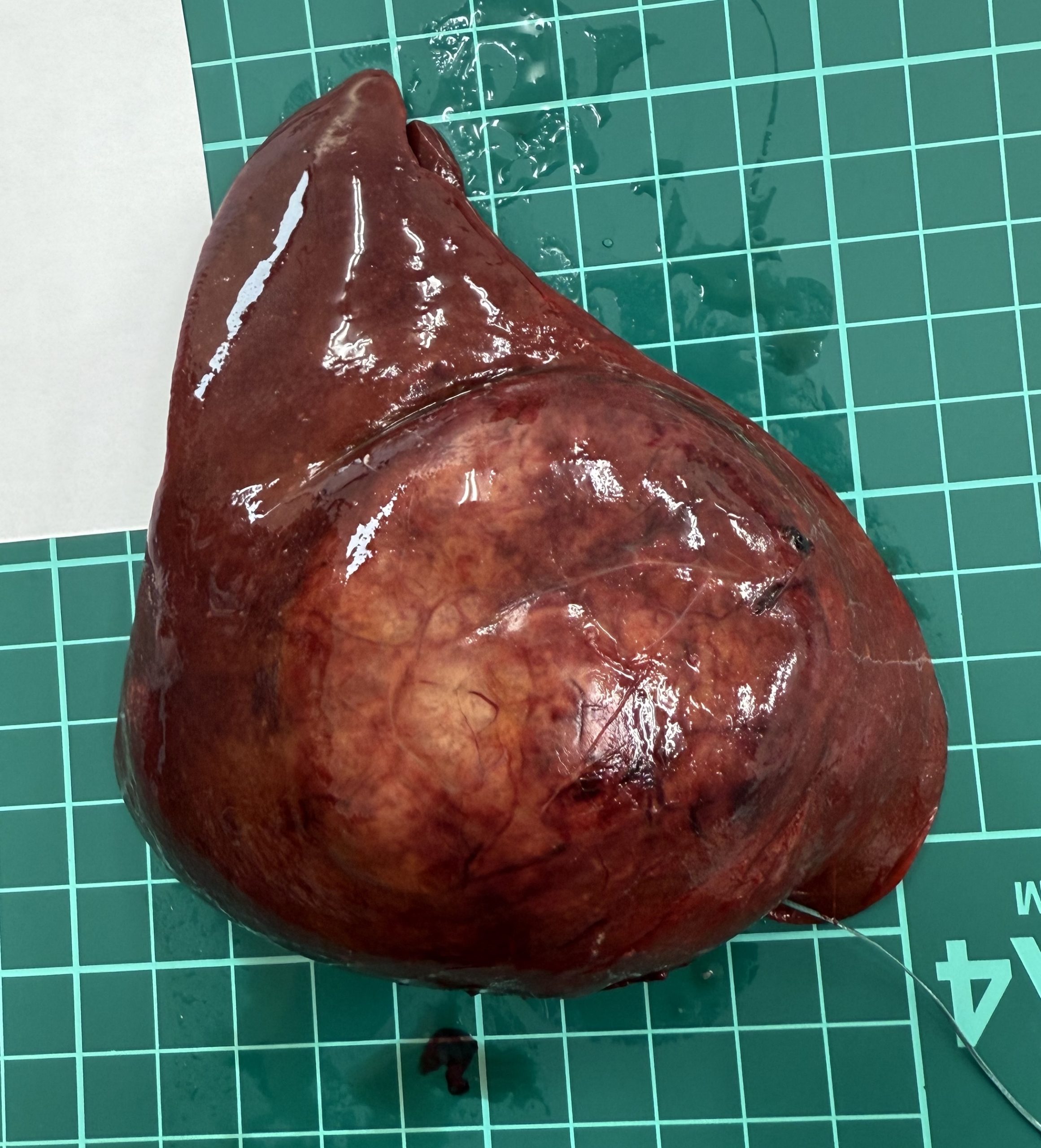

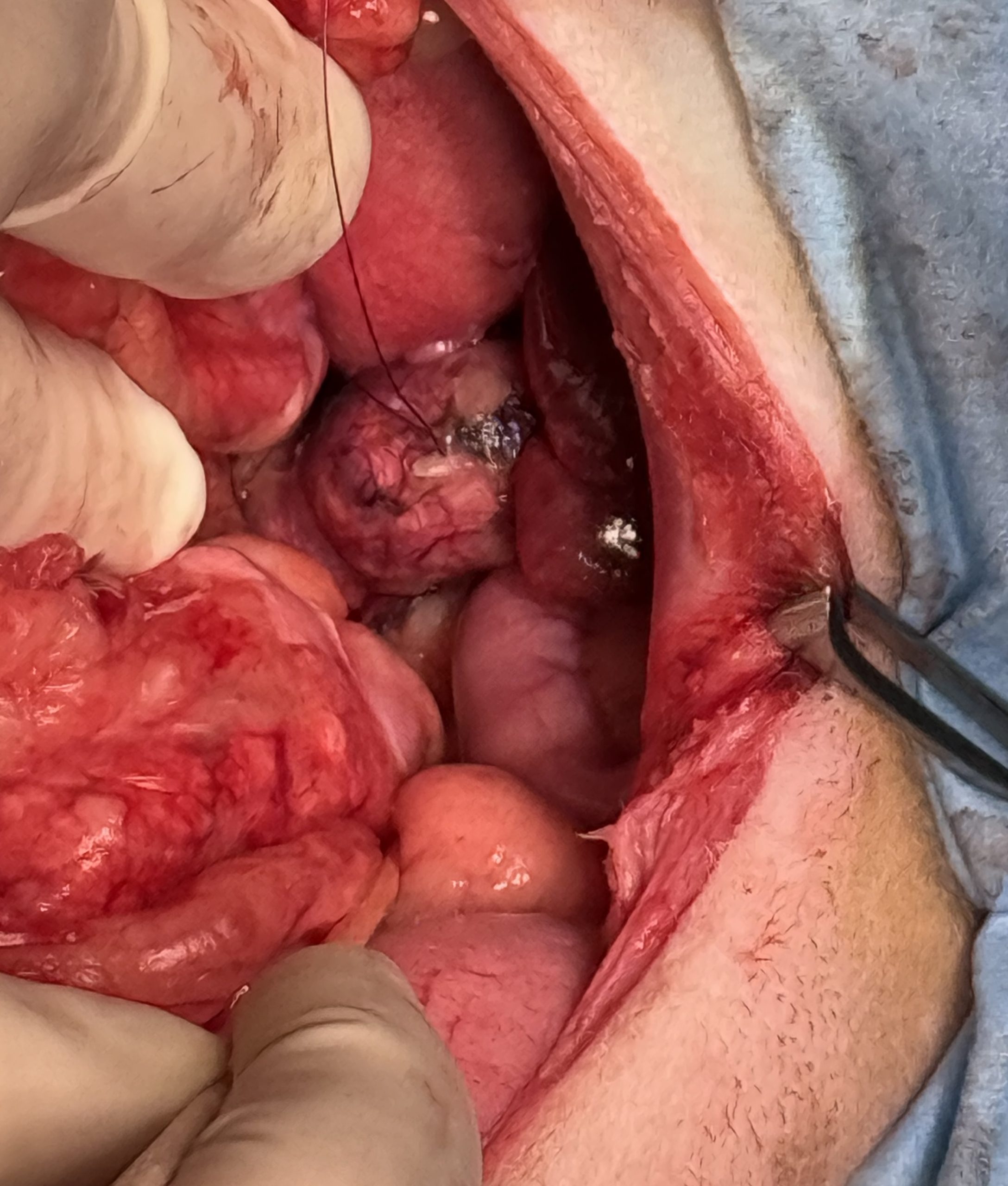

胃の腫瘍

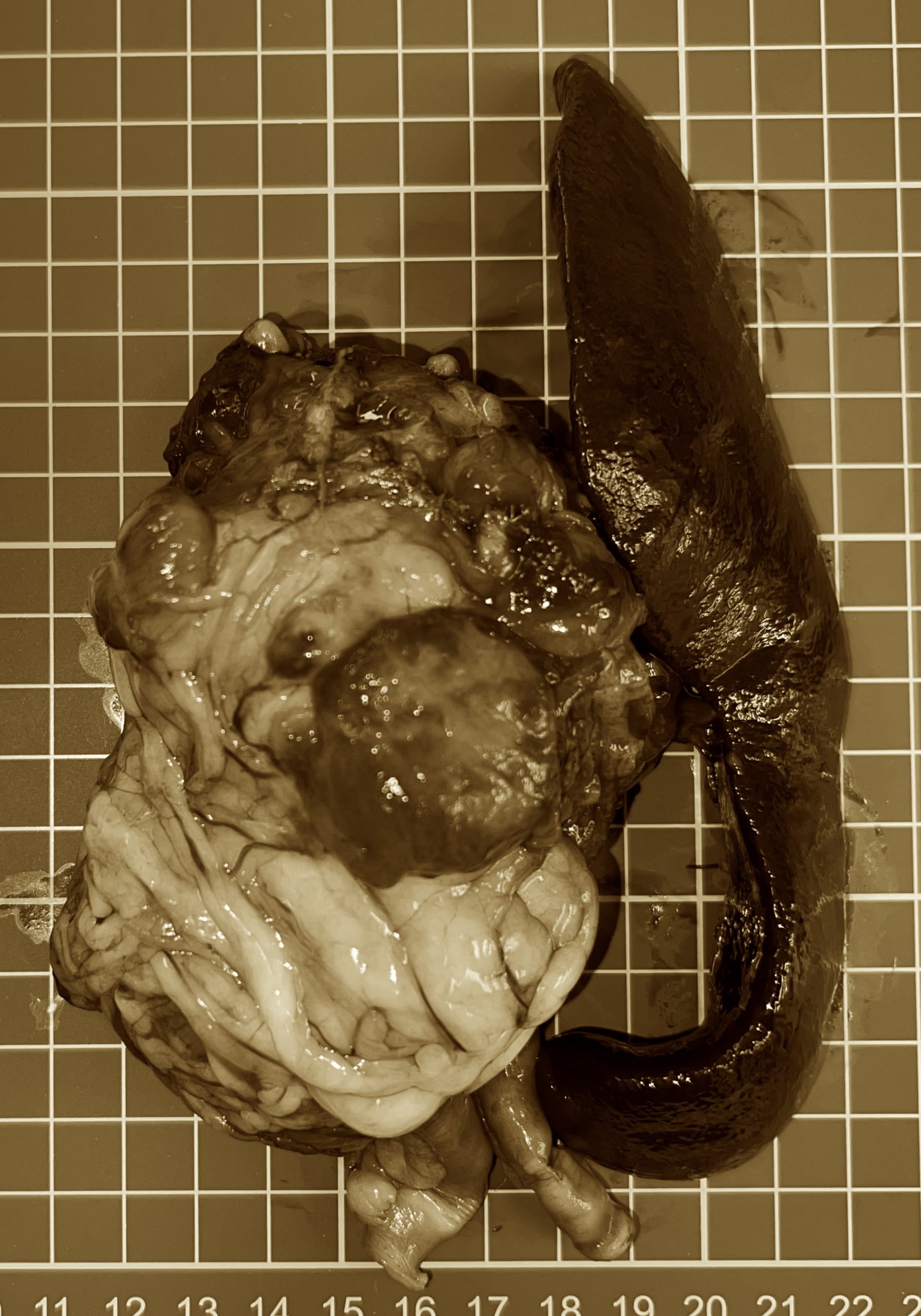

CT検査においても発生源不明の腹部腫瘤が消化管閉塞を起こしたため摘出することとなった。 脾臓や小腸、胃に連続性があるように観察されたが、肉眼的にも癒着が強く、いずれからの発生なのかは不明であった。 脾臓全摘、小腸、胃の癒着部を切除した。小腸は端端吻合、胃は欠損部を2層で縫合した。 閉塞は解除したが、胃からの発生と判明。リンパ節転移もあり、c-kit染色も陰性であり、確定診断されず悪性紡錘形細胞腫瘍とされた。 術後状態は改善しましたが、1ヶ月ほどで、腹水が生じ、腹腔内播種や再発が疑われた。 胃の腫瘍とは関係ないですが、 診断がつかない腫瘍は、術後療法も適切なものを選択できない可能性があります。確定診断を出すためには、迅速な追加の免疫染色が必要ですが、今回は診断+その後のc-kit染色の結果にかなりの時間を要しました。結果これでも診断つかなかったことで術後治療に遅れが生じたと言わざるを得ません。こうしたこともあり現在は費用はかかるが優先的に診断していただくことが可能な病理組織検査会社や土日祝日も含んで7日ほどで病理組織診断を出してくれる病理会社に依頼をシフトしていっております。

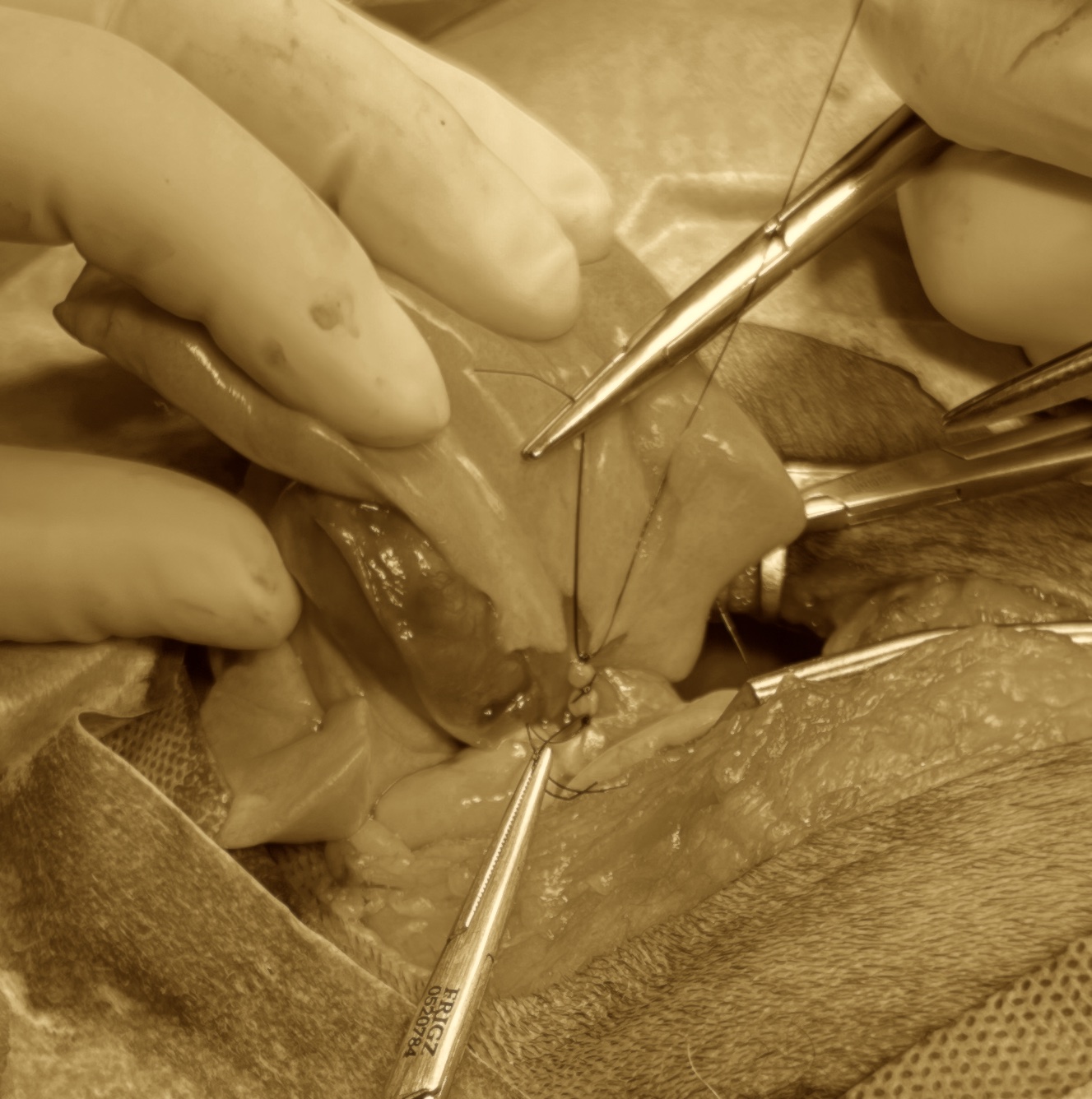

幽門狭窄

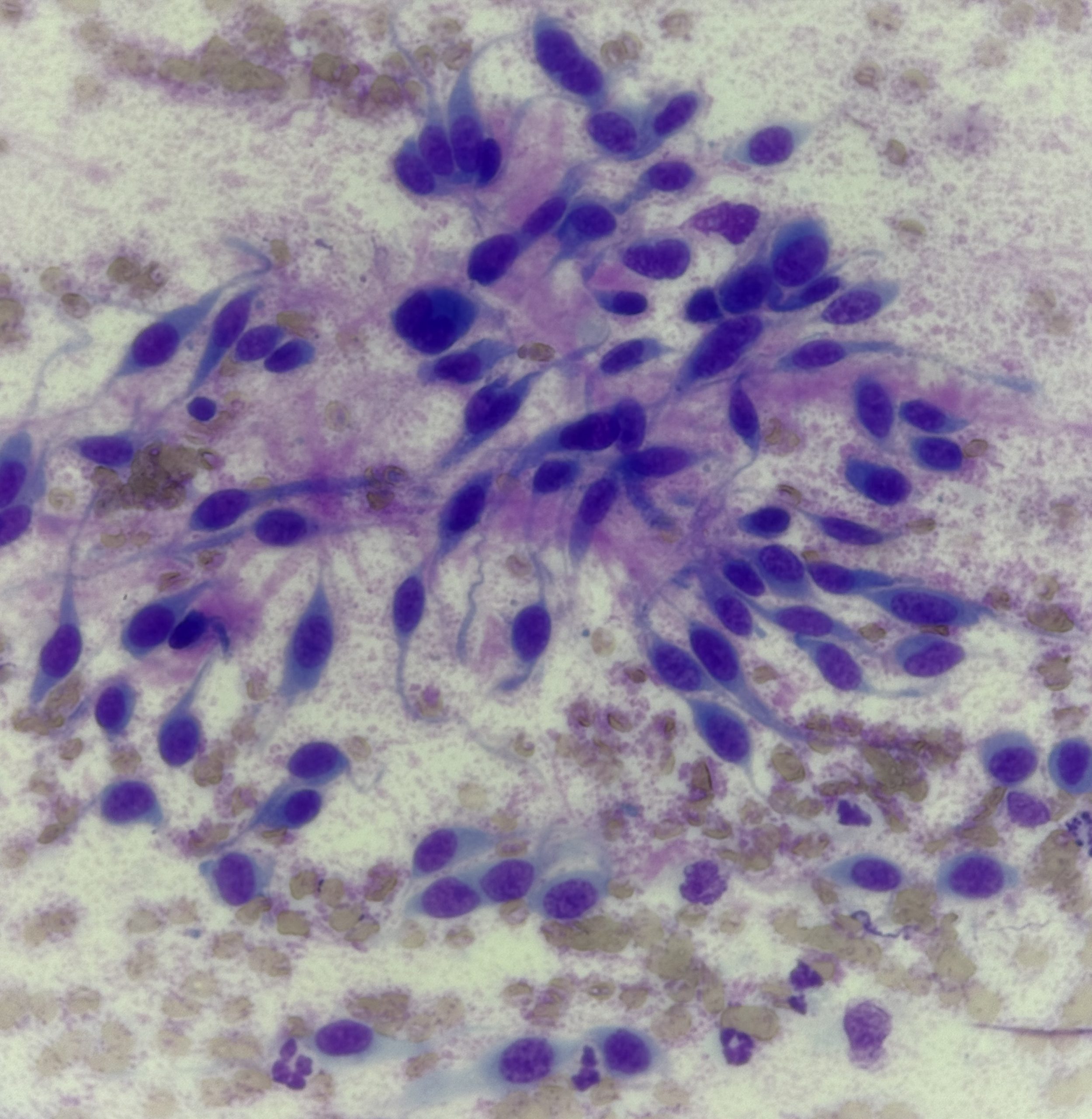

猫1歳で急性の噴出性嘔吐を呈した症例 かかりつけ医で試験回復するも、異物等ではなく、幽門狭窄が判明 紹介いただき、翌日改めて開腹手術を実施。造影剤を用いた検査で十二指腸への流入はなし、完全閉塞と判断。 開腹すると幽門の穿孔が認められ、ビルロートⅠ型にて手術を実施した。 総胆管の位置を確認しながら、分離を進め、左胃大網動静脈の処理をして狭窄部を摘出。切除径が胃、十二指腸ともに同径であったためそのまま4-0PDSを用いて吻合。開通性の確認、リークチェックも実施。腸瘻チューブ設置し閉腹。 腹腔ドレーン設置は、腸瘻チューブとの間違えのリスクを無くすため設置せず(個人的に吻合は上手くいっていたし、色調、血流も良さそうと判断したのもある)。 総胆管の誤損傷が報告されており、非常に丁寧に処理しないといけないし、十二指腸側へはあまりマージンは取れない。猫ではF-GESFなどもあるので開腹下生検も有用と考えられます。今回は細胞診では好酸球の増加は末梢血、局所いずれも認められなかった。

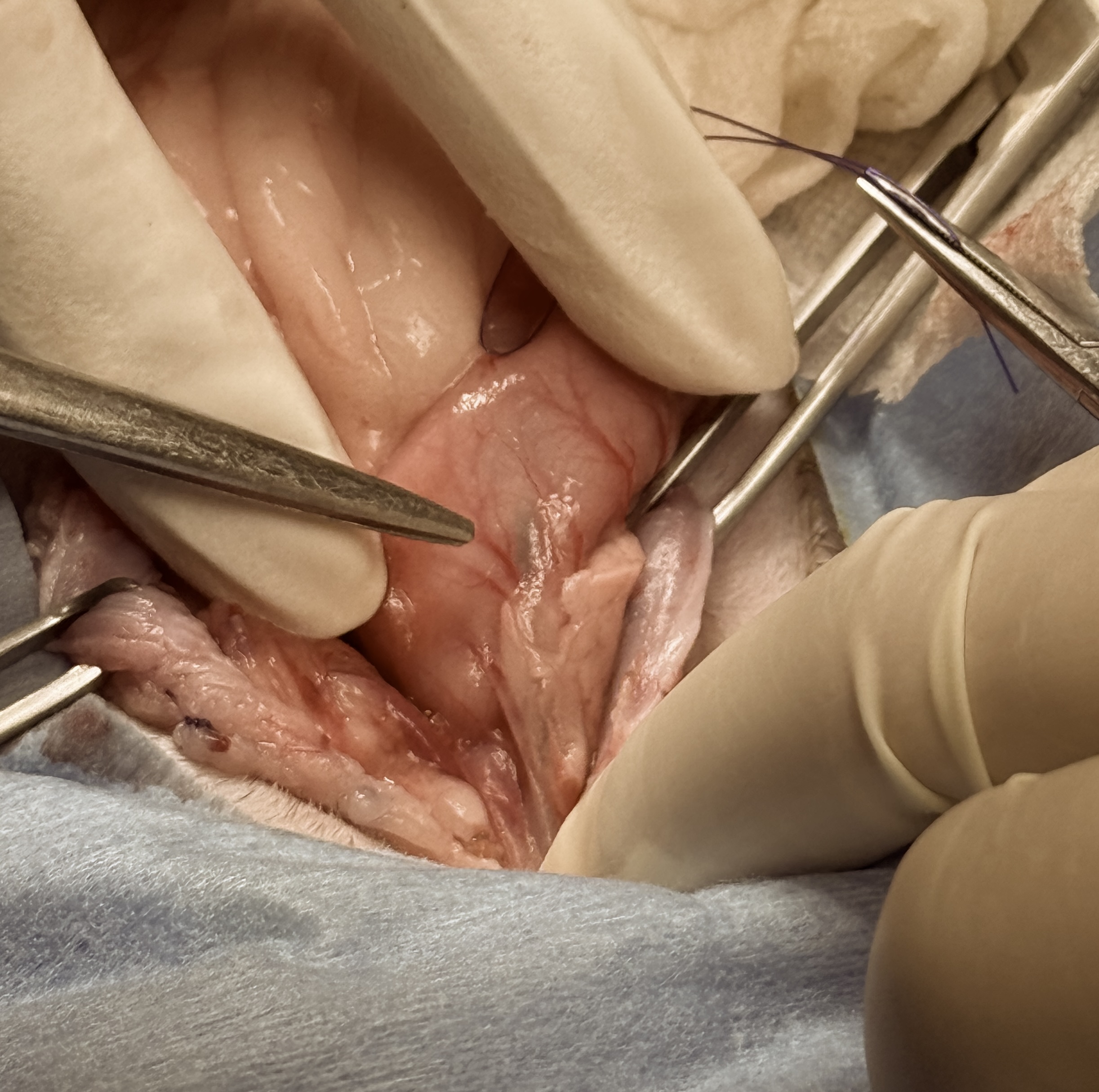

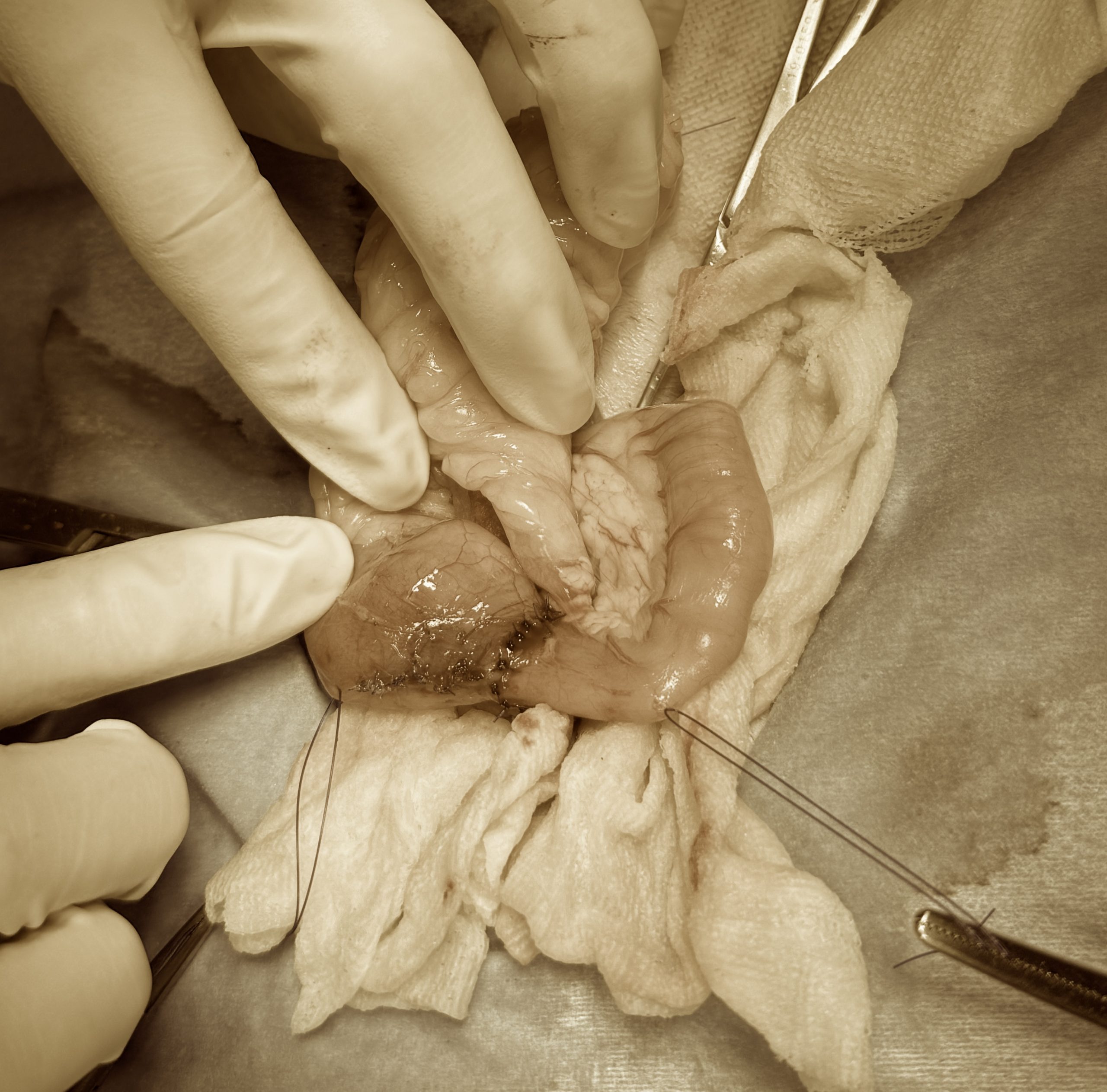

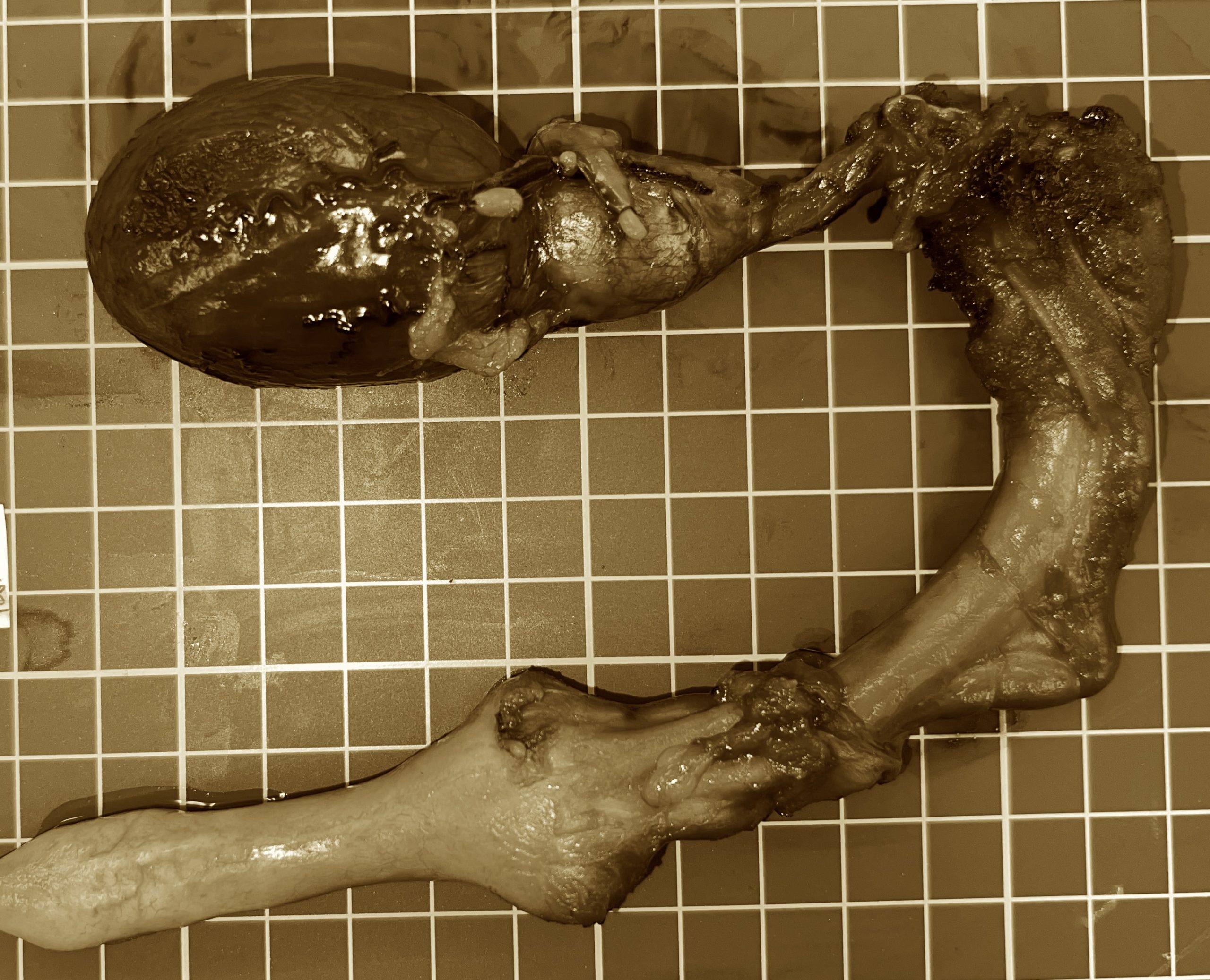

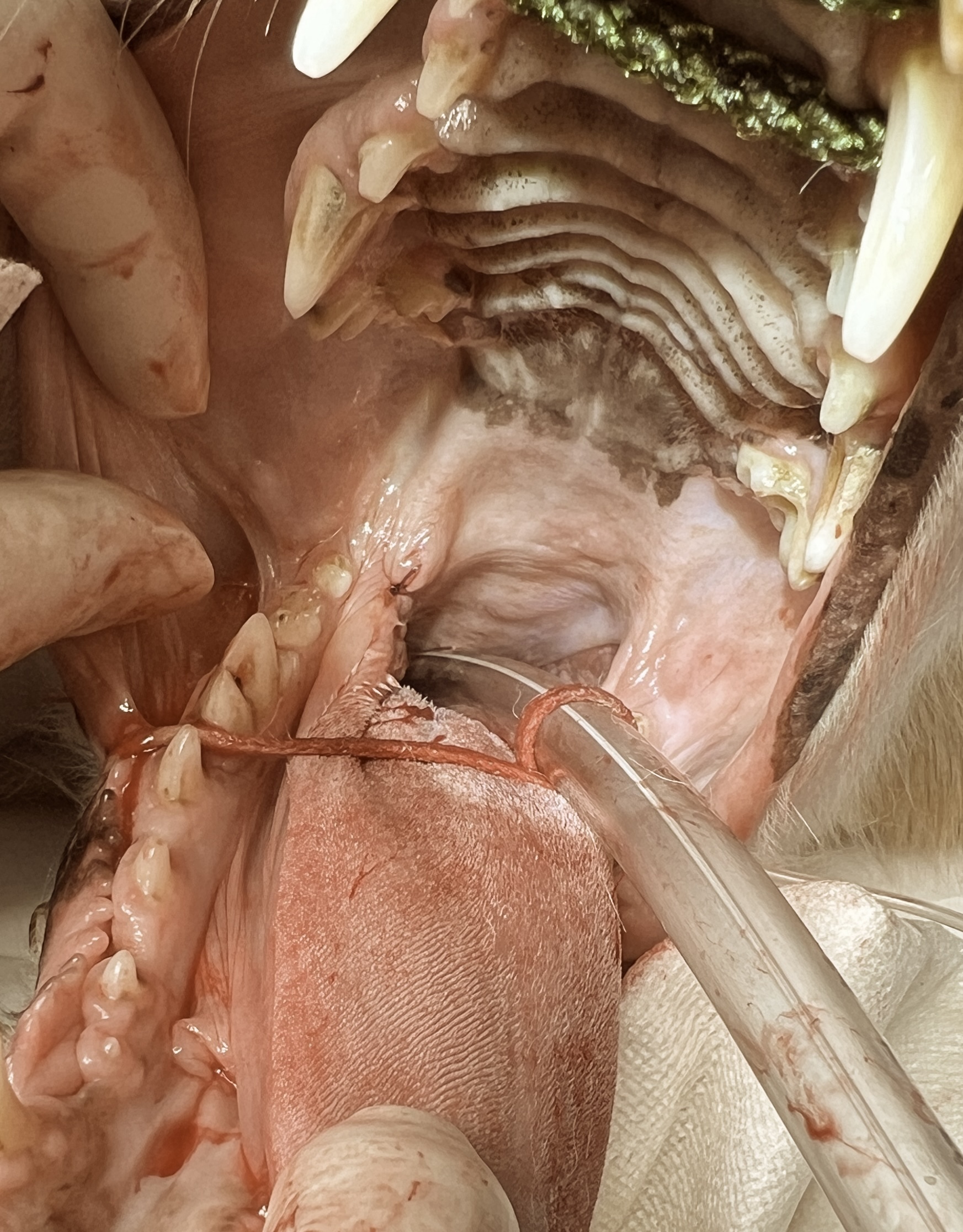

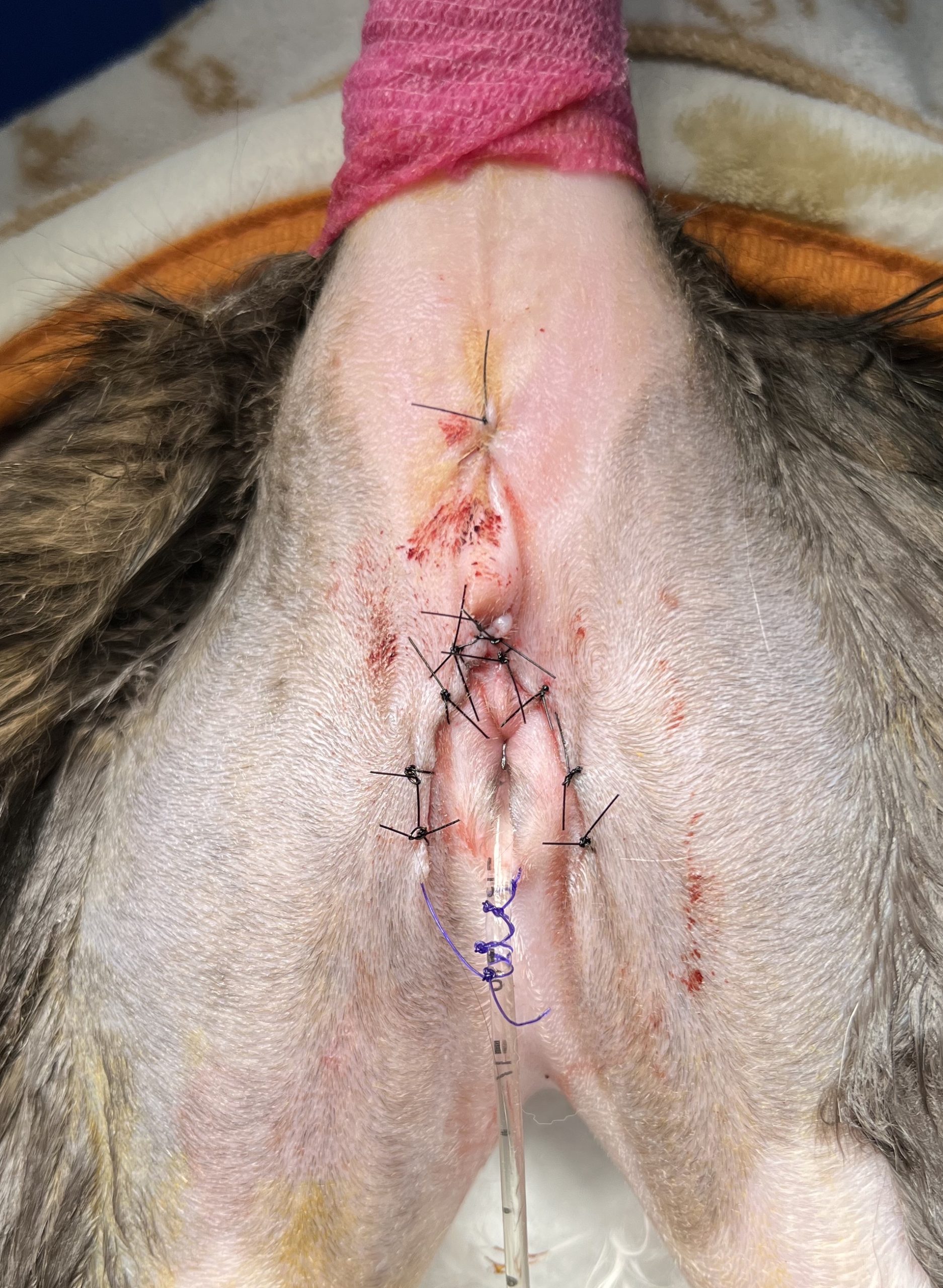

膀胱-前立腺-尿道全摘出術

雄犬 排尿障害を呈しているため、紹介来院。細胞形態は悪性上皮系腫瘍で、移行上皮癌か前立腺癌を疑う。 CT検査においても明らかな転移は認められず。 QOL改善や根治の可能性があることから、Total Cystectomy(膀胱全摘)と云われる 膀胱、前立腺、尿道(陰茎)の一括切除を実施し、尿管断端を包皮粘膜に開口した。 予想はされた尿道と骨盤尾側部での結合の剥離に時間が掛かったものの、それ以外は順調に手術を終えることができた。 尿管と包皮の縫合であるが、尿管を後腹膜からどれくらい剥がしておくか、腹壁を通過する尿管に、いかに圧迫をかけさせないかなど、引っ張られ具合を確認しながら(ここは感覚になってしまう)、手術を終えることができた。 会陰部の腫脹が強く、今回はドレーンチューブを設置しておくべきではあった。

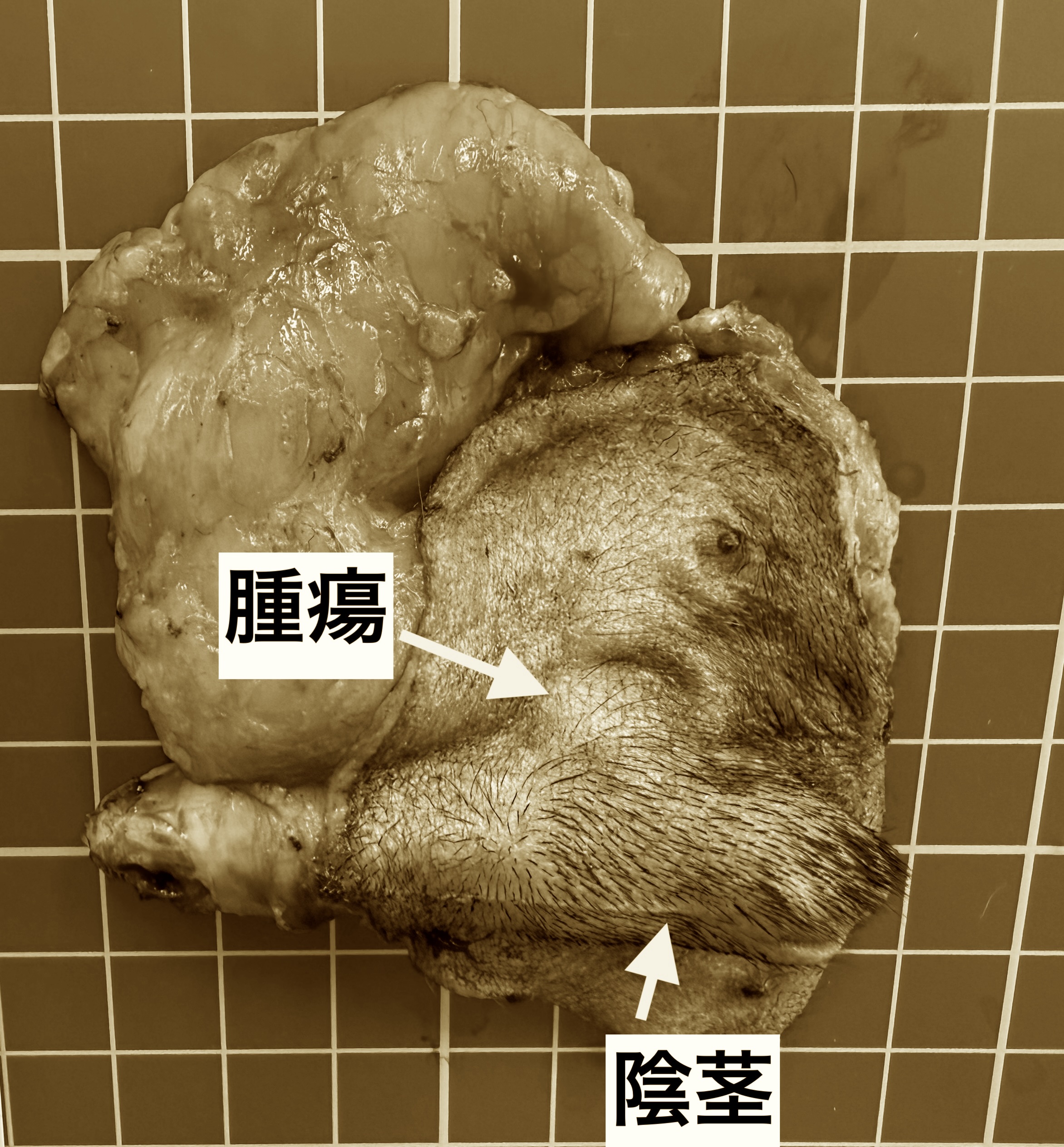

包皮の肥満細胞腫

包皮や陰嚢で発生する肥満細胞腫は、皮膚・皮下で発生する肥満細胞腫よりも経過が良くないとされています。 今回早期発見で包皮肥満細胞腫を確認し、広範囲切除を実施しました。包皮は全切除になるので、陰茎も切除し、陰嚢部の尿道造瘻術を計画しました。 底部は、腹壁の筋膜を可能な限り含めて摘出しました。浅鼠径LNも含まれているので、そこも病理組織検査実施してもらいます。 尿道開口部の狭窄や出血が合併症とされると思います。尿道は3cmほど縦切開し、尿道の薄い粘膜と皮膚を並置するのはかなり細やかな話になりますので、拡大鏡を使用しての処置としました。 感染や自傷行為に注意し創部管理していきます。出血も多いので、数日は部屋が汚れてしまうでしょう。

肛門嚢腺癌

肛門嚢腺癌は外肛門括約筋の中に存在する肛門嚢より発生する悪性腫瘍で、リンパ節への転移が多く、原発巣よりも大きくなることも多々あります。 原発巣が大きいと、外科的摘出の際に外肛門括約筋の損傷が大きくなり、便失禁などの合併症に悩まされることになります。また腫瘍が大きいと手術時に内側の直腸を損傷してしまいやすくなりこれも慎重に分離していかないといけない要素です。 今回、腫大した内側腸骨、仙骨リンパ節2つを摘出に続いて7cmほどの原発巣を摘出し、その後、心配していた直腸穿孔をきたしたものの、ドレーンチューブの回収液の変化から、すぐに発見でき、リカバーできた症例です。 小型犬で最初はかなり大きく外肛門括約筋半分損傷する可能性もあったため、ネオアジュバント療法でトセラニブを開始し、縮小を得られてから手術を実施していました。 リカバーも問題なく、3日ほどで便失禁も改善しました。その後の無事に抜糸もできました。ここまで創部が落ち着けば、StageⅢであるのでトセラニブ再開して様子をみていくことになります。

胆嚢摘出

胆嚢粘液嚢腫、胆嚢炎、胆管肝炎の感染巣として胆嚢が存在する場合、胆嚢摘出術を行います。 狩猟して生きていた頃、食べられない時間が長いが、獲物を捉えて食べられた時は一気に食べる、といった生活をしていた頃、胆嚢という袋に胆汁という消化酵素を貯留し、食べられるときに一気にその酵素を出し、できるだけ高率よく消化吸収を行える様にしていました。 ただ、飼育する様になり、毎日ご飯を食べられる様になった生活様式では、わざわざ胆汁を貯留する必要がなくなりました。そのため、毎日ご飯が食べられる環境にいるのであれば胆嚢は摘出しても目に見える様な影響はありません。 胆嚢摘出術は、炎症が顕著でなければ、胆嚢の最外層の腹膜を分離することで出血や肝臓組織の損傷を抑えて実施できます(写真1)。胆嚢管の部位でその膜をまた切離して胆嚢管は結紮離断します。 粘液嚢腫など総胆管に閉塞物がある状況の時はカテーテルを入れていき、開通性を確認します。確認できないときは十二指腸切開をして、大十二指腸乳頭から総胆管へアプローチします。フラッシュは特に逆行性にはしない様にしております、膵炎の発症に関わっているとされます。個人的には順行性にもなるべくしない様にしています。カテーテルが十二指腸へ入るのであれば、その必要性はあまりないと思われます。しかし、明らかに総胆管に閉塞し得るデブリスや胆石があるならばケースバイケースで実施しますが、この辺りはやるやらないの明確な線引きがありません。状況次第で判断します。 今後は、あまり癒着など強くない場合は腹腔鏡での胆嚢摘出がメインになってくると思います。炎症が強い場合や癒着が強い場合は、やはり開腹下での治療が必要です。 また、胆嚢摘出を実施するケースでは、ほとんどの場合、同時に肝生検を実施します。肝臓組織の変化を診て今後の治療に繋げていきます。

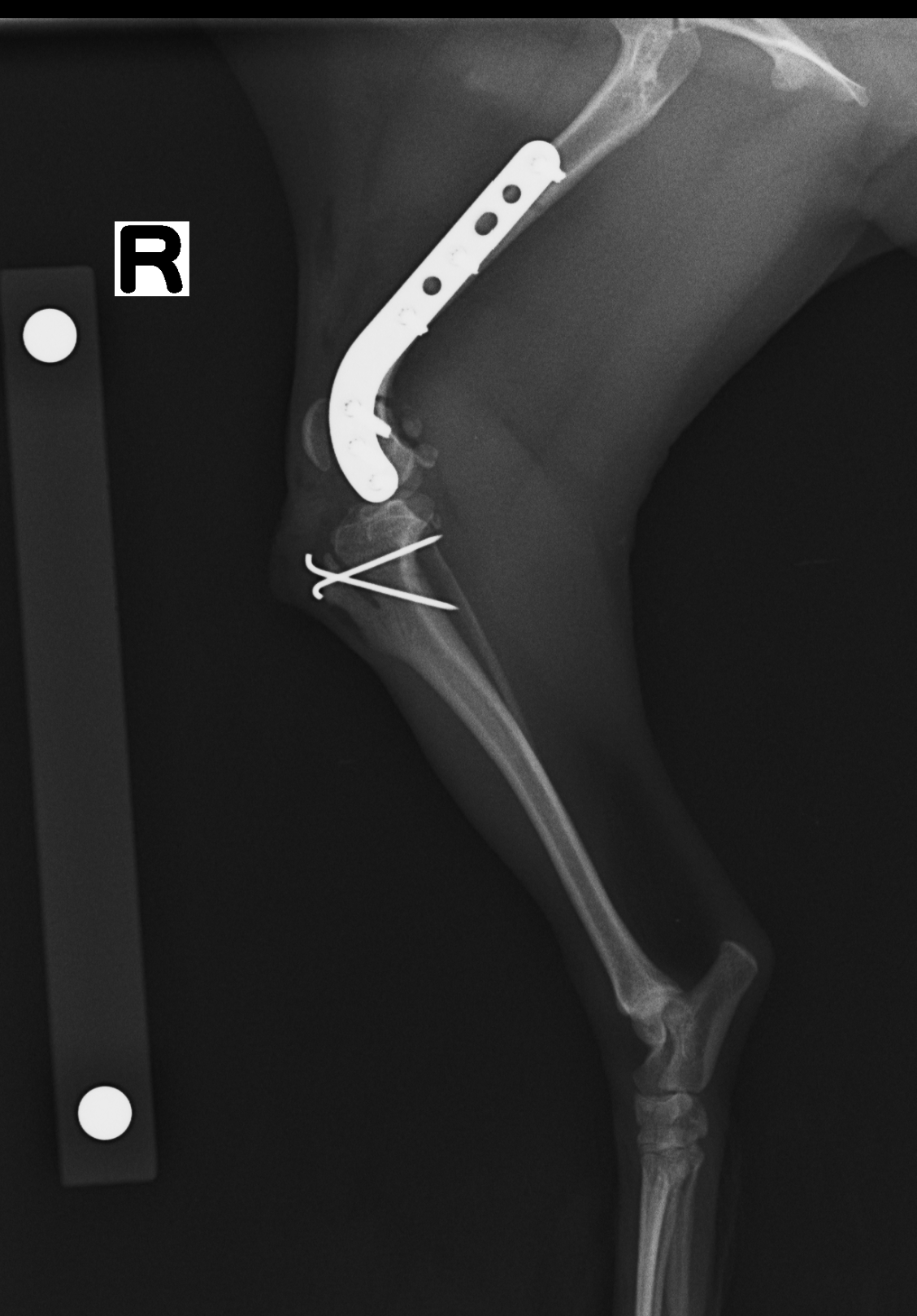

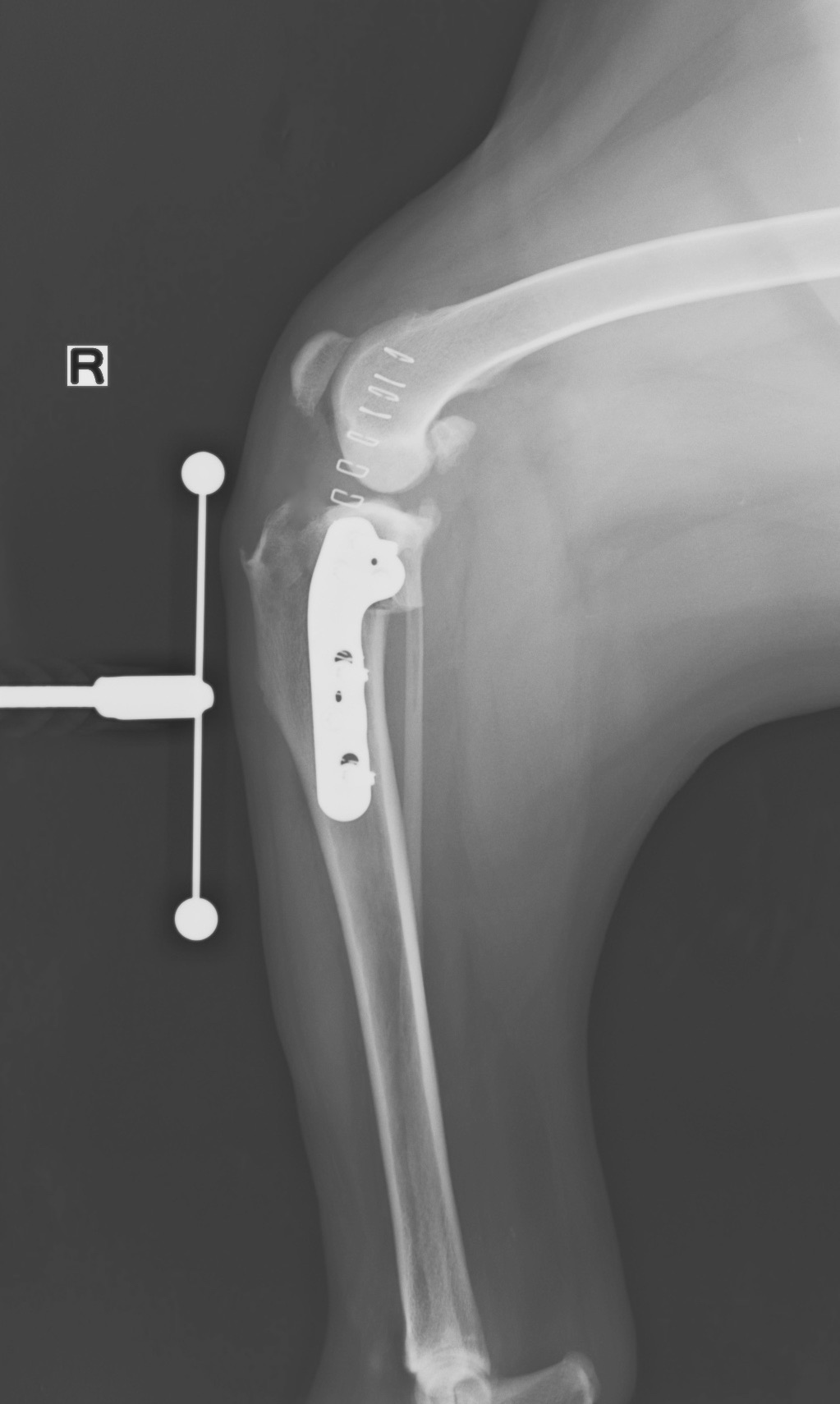

重度の膝蓋骨内方脱臼

重度な膝蓋骨内方脱臼になってくると、成長期段階で大腿骨や脛骨に大きな変形が起きてきます。 大腿骨遠位の内反と脛骨の内旋は多く認められる変形である。 一般的に多く実施される脛骨粗面転位術(TTT)もこの脛骨の内旋に対する矯正骨切術である。 大腿骨に関しては、あまり行われていないが変形が強い場合、変形を矯正するため、矯正骨切術が行われる。 大腿骨矯正骨切術は、aLFDA→95±10°の範囲で適応と考え、前捻角(15-25° 小型犬と大型犬でやや異なる)もJIGを利用することで同時に矯正できる。前捻角はCTで測定すると確実で、当院ではそうしている。 大腿骨の矯正骨切術に使用する大腿骨プレートは、各社様々なものが使用できる。コンディラープレートを使用される方もいらっしゃいます。当院ではMOVORA社の大腿骨プレートを使用。

子宮蓄膿症

子宮蓄膿症は、未避妊雌のワンちゃん猫ちゃんでなる病気です。 敗血症に陥ると亡くなってしまう病気になります。病原菌は、大腸菌のことが多いです。 避妊手術を実施しておくと防げる病気になります。近年では避妊手術のデメリットも考える時代になってきていますので 手術自体は、卵巣子宮摘出術となりますので比較的容易な分類に当たると思います。しかし拡張した子宮体、頸の状態から尿管の存在に注意しなければなりませんし、適切な断端部の処理が必要です。状態によっては術後の管理がとても重要になります。

小型犬の膝蓋骨内方脱臼

膝蓋骨内方脱臼は、どのワンちゃんたちでも認められるが小型犬で多く発生する病態である。膝蓋骨いわゆる「お皿」が、大腿骨滑車から内側に脱臼してしまう。幼少期から認められる場合も多く、この場合は成長段階において、大腿骨や脛骨の変形を起こしてしまう。また外傷性に発生した場合は、発生時には強い疼痛が伴う。どの状況であれ、放置すると軟骨の損傷が生じ、また変形性関節症を引き起こし慢性的な疼痛が生じてしまう。それだけでなく、前十字靭帯断裂のリスクも高めてしまうことから、早急に対処が必要になってくる。 グレード評価(1〜4)が可能であり、手術適応の判定や予後に関して予測ができる。できるだけグレードの低い段階で対処していくべき病態である。 Pinの入れる角度は、一本は水平に挿入したい。脛骨の構造上、やや内側に先端を持っていくと距離が稼げ、先端はわずかに出るくらいまで入れる。造溝術に関しても、当院では小型犬の調査で、Wedgeでの骨片形成だと再発しやすい傾向にあると示唆されているので、最近では、Block形成に努めています。

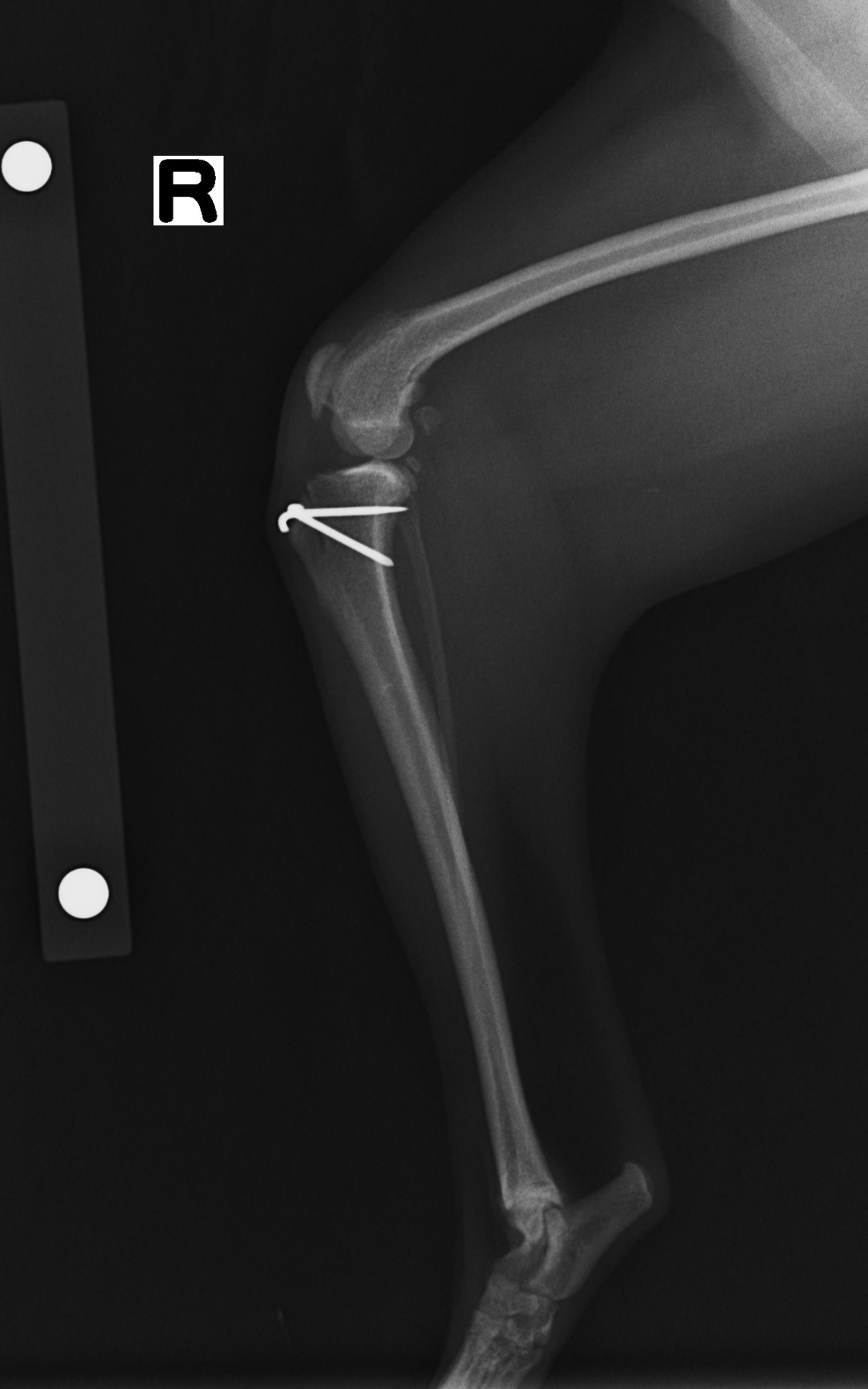

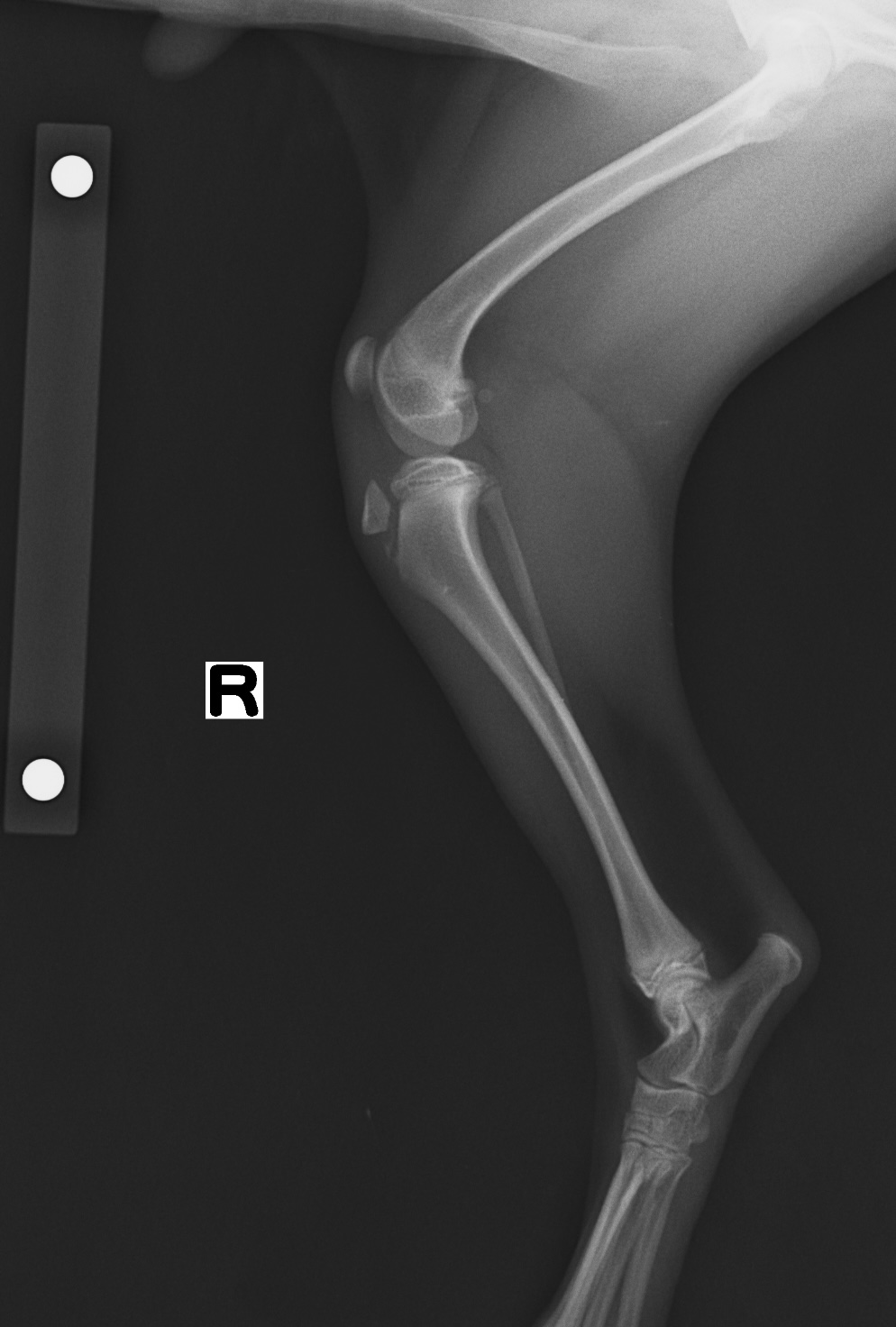

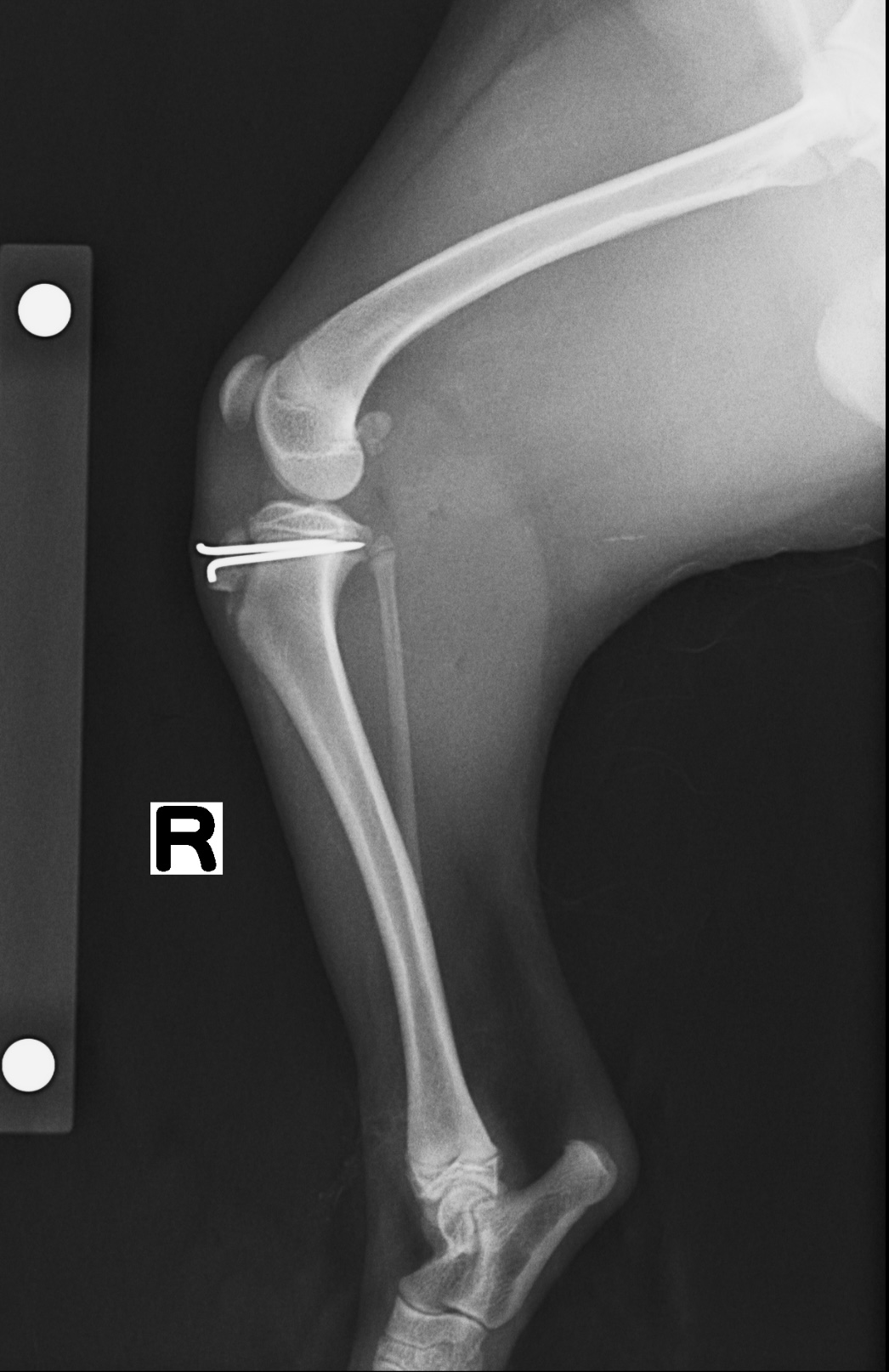

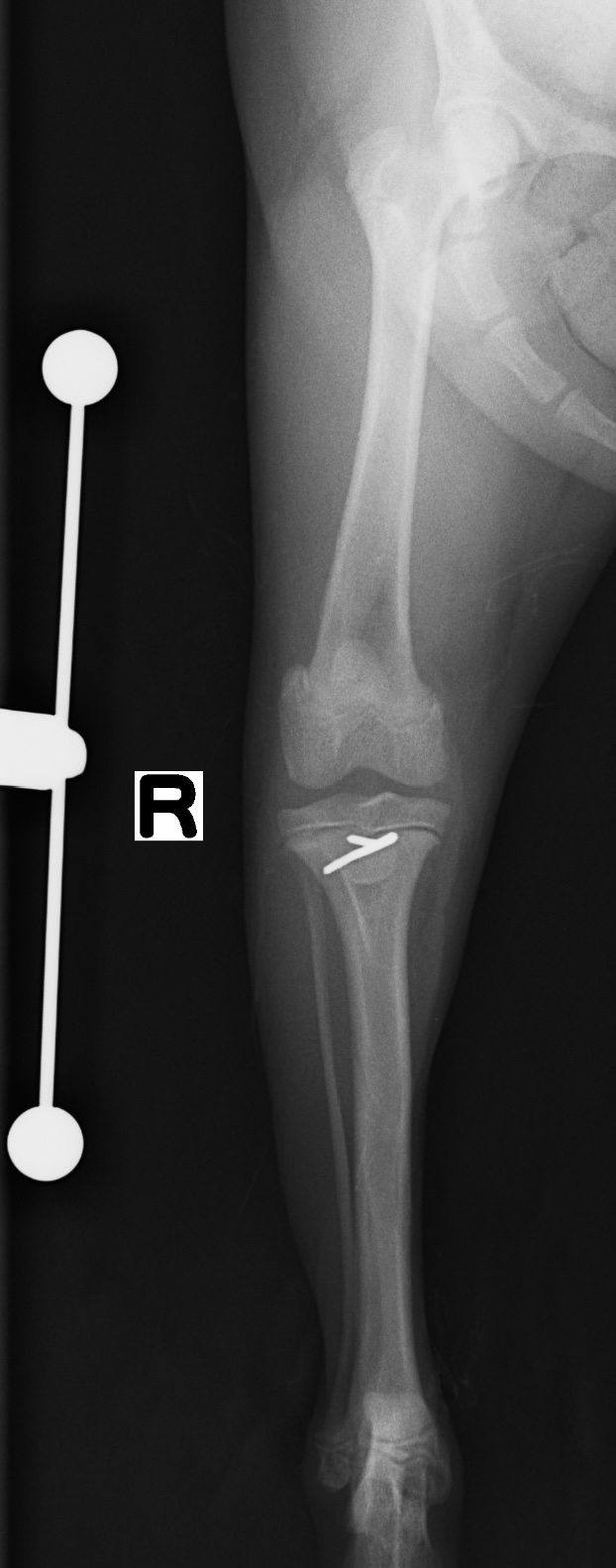

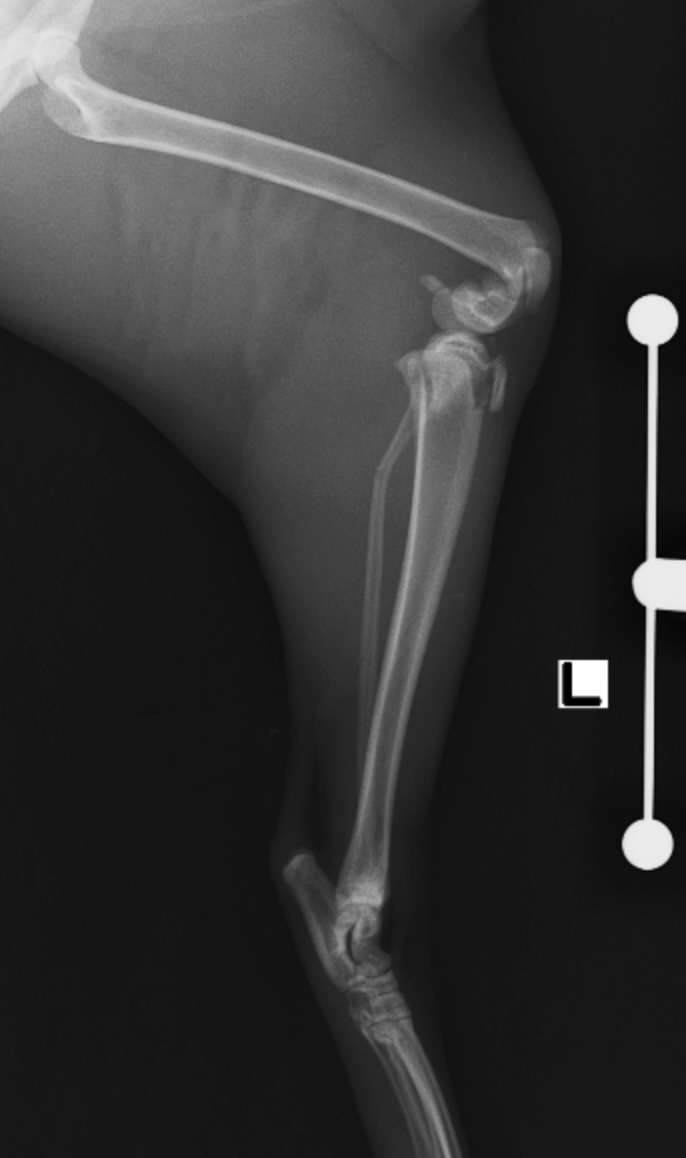

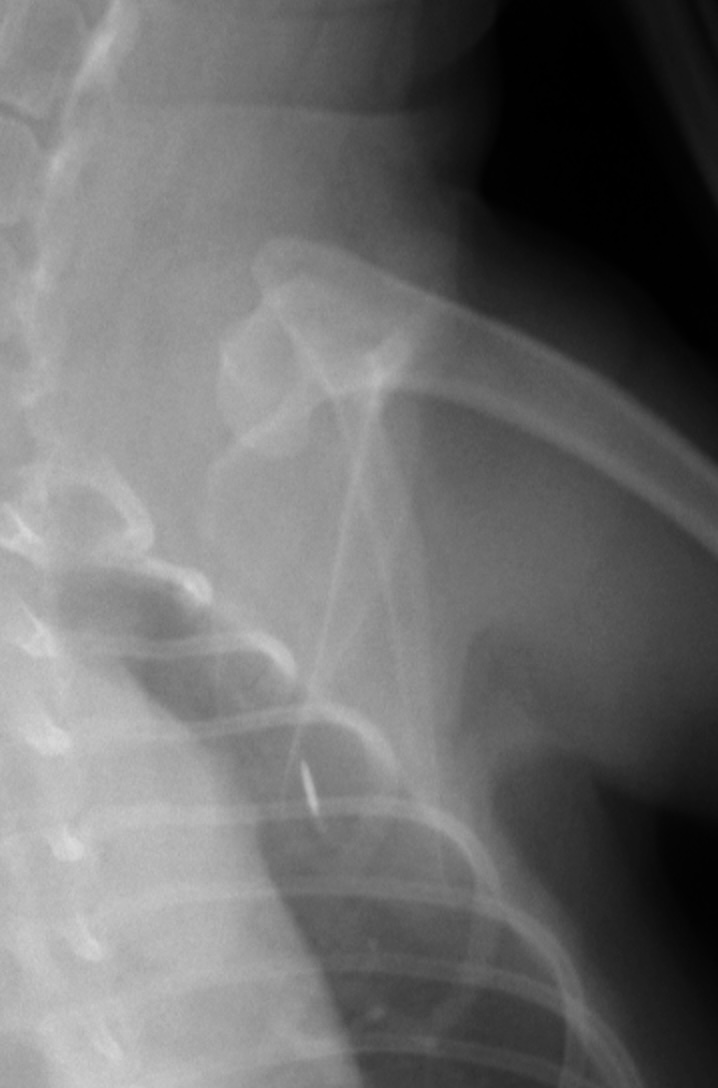

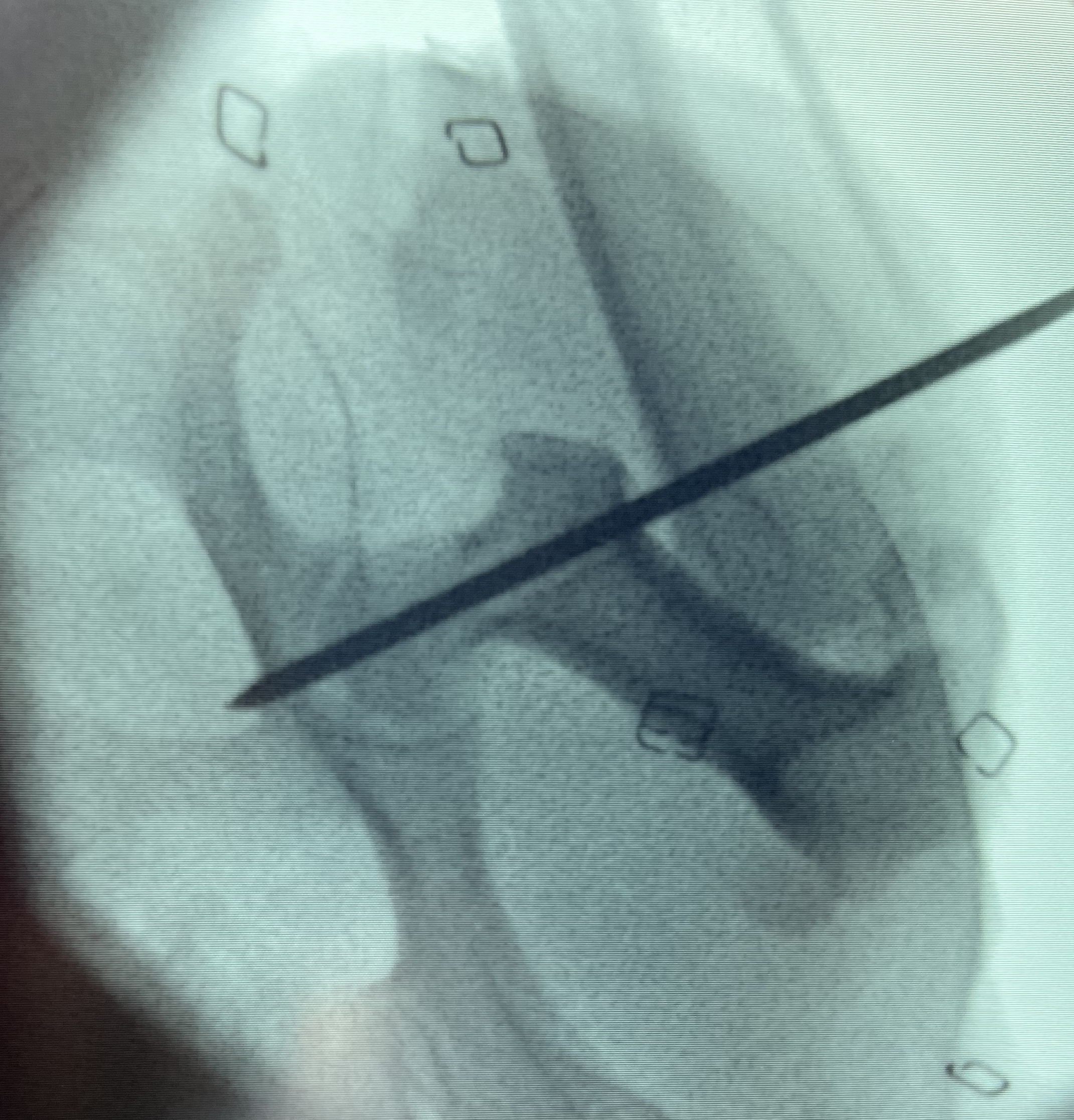

脛骨近位成長板骨折

活動的な若齢犬で多く起こる剥離骨折である。重度跛行を呈して、紹介来院された。反対側のXrayと比較し、明らかな脛骨部の剥離骨折が認められた。 脛骨粗面部の成長板のみの骨折であるため、2箇所Pinningして固定した。 術後Xray Lateだと成長板に入っている角度に見えるが、明らかに、APでは避けていることがわかる。 術中のCアームによる撮影で、この入れ方が可能となった。Pinの径は1.1mmなので、1mmのズレも許されない手術である。 成長期であるため、3週間ほどで抜Pin予定である。

肝臓外科

肝臓内側右葉に単独で存在していたため、外科療法が適応と判断した。 内側右葉は、グリソン鞘がやや分かりずらいがin flow単独であり結紮できれば、肝臓は変色し、基部の切除部位はわかりやすい。 先に、胆嚢と内側右葉を分離して結紮する。胆嚢動脈との区別が、わかりにくいので走行を追う。 out flowの処理が難関。特に副肝静脈の処理は、その処理範囲の狭さから一番危険な領域であると思う。また中肝静脈の内側右葉への血管は実質内に完全にあり、実質シラクチャーで視認して処理する。 処理してしまえば、あまり怖いものはないが、実質を切除していくラインを間違えて左肝静脈の損傷を与えないように留意する。 胆嚢を横隔膜などに固定しておくと胆嚢捻転を防止できる。 右区域や中央間区域の肝臓外科は、術前CT検査において、その手術計画、3Dシュミレーションが重要です。

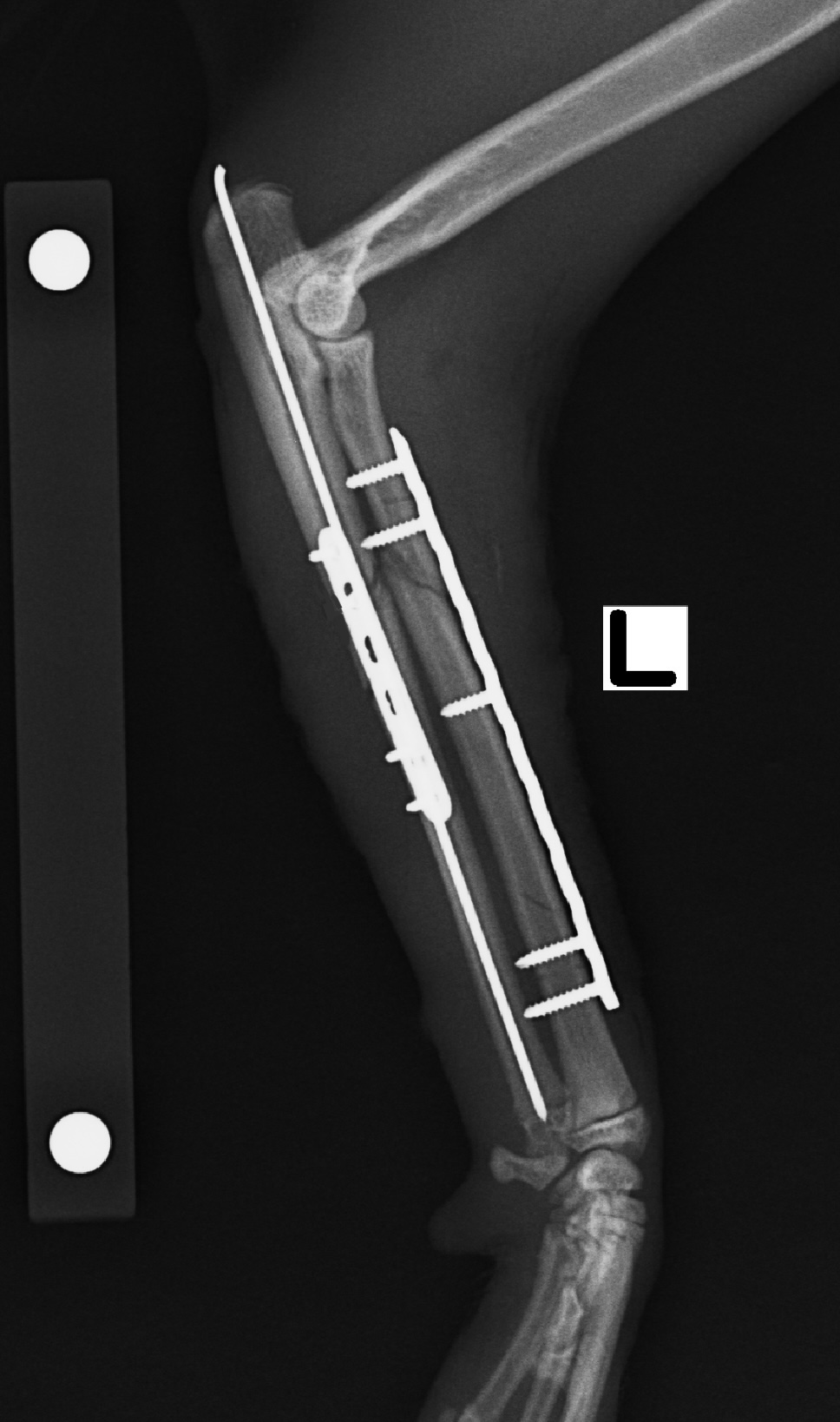

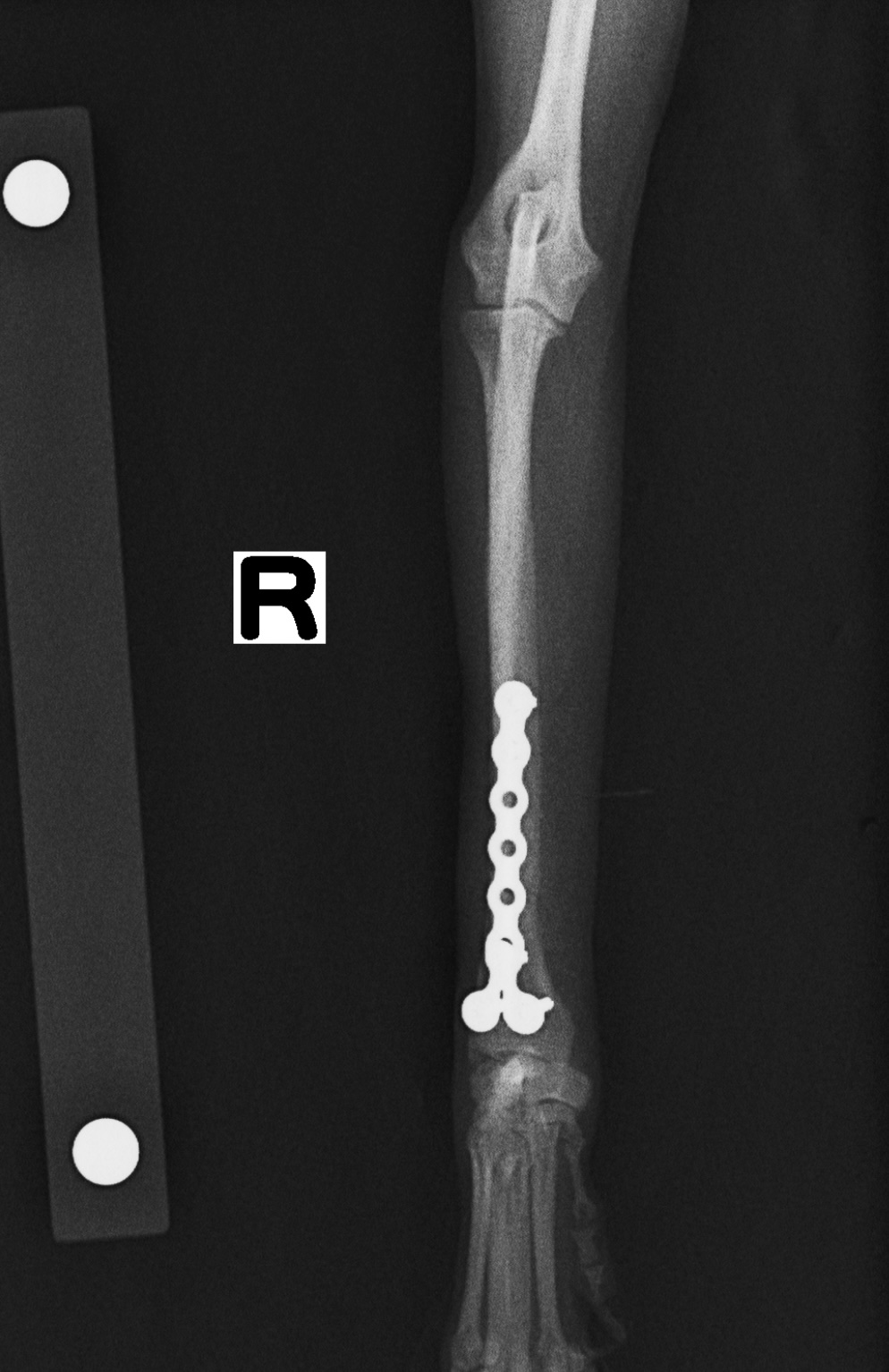

猫 橈尺骨骨折

あまり見ないのですが、猫ちゃんのRuFX ワンちゃんでは尺骨はそんなに体重負荷に関わらないようですが、猫ちゃんは尺骨が大きく、その役割はワンちゃんより大きいと思われる。 事実、尺骨の整復を髄内Pinで実施しても、合併症率が高いことが示されており、プレーティングでの方法を推奨する論文も出ています。 今回、外猫さんが帰ってきたら骨折してたとのことで来院。 Xrayでは、橈尺骨骨幹中央部骨折。尺骨はwedge形成あり。よく見ると、橈骨尺骨ともに骨幹遠位1/3領域にクラックが確認できる。 年齢不明だが、橈骨遠位成長板は残っている、近位は消失。 クラックが確認されることより、そこは含めてのプレーティング(LCP) 尺骨は、プレーティングだけでなく、クラックがあるので髄内Pinも挿入し、プレート・ロッド法で対応 橈骨の真ん中のSCREWは、CSを入れた方が良かったと思われる。

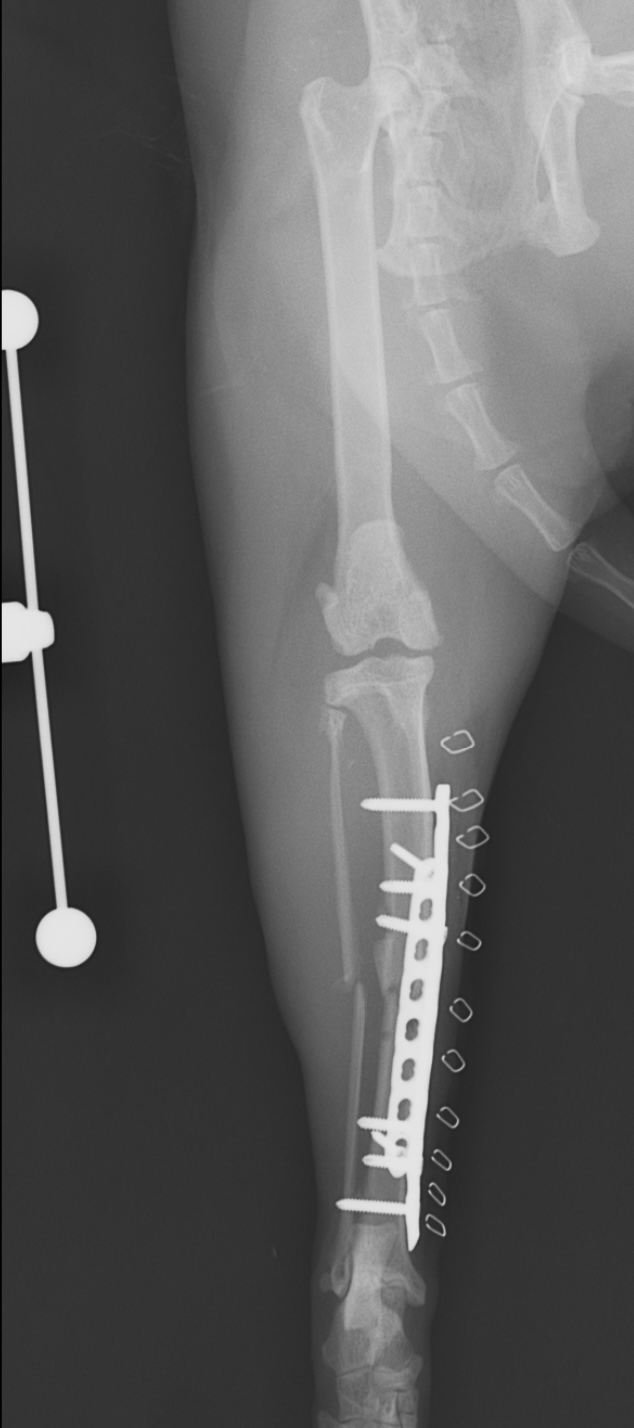

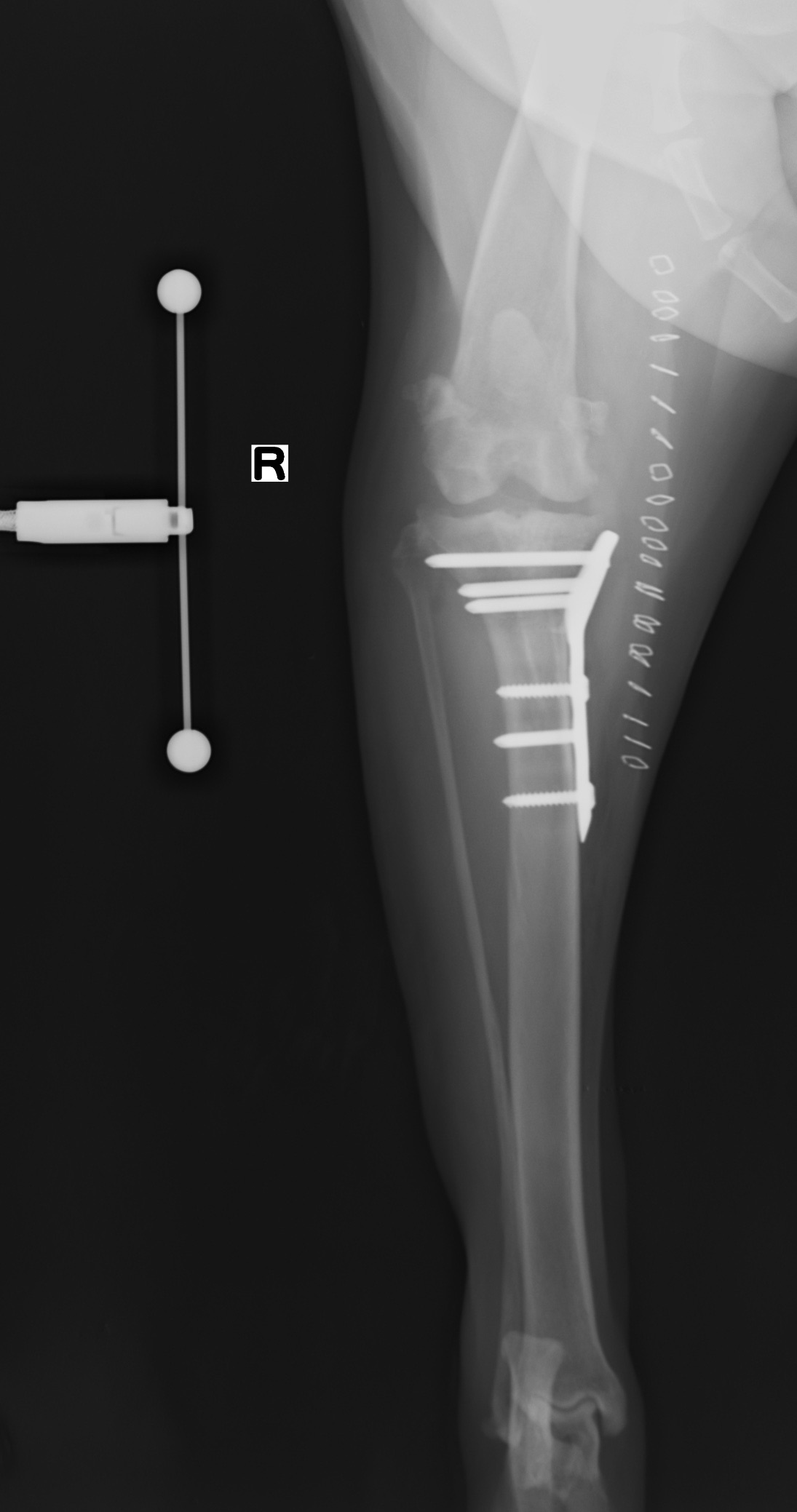

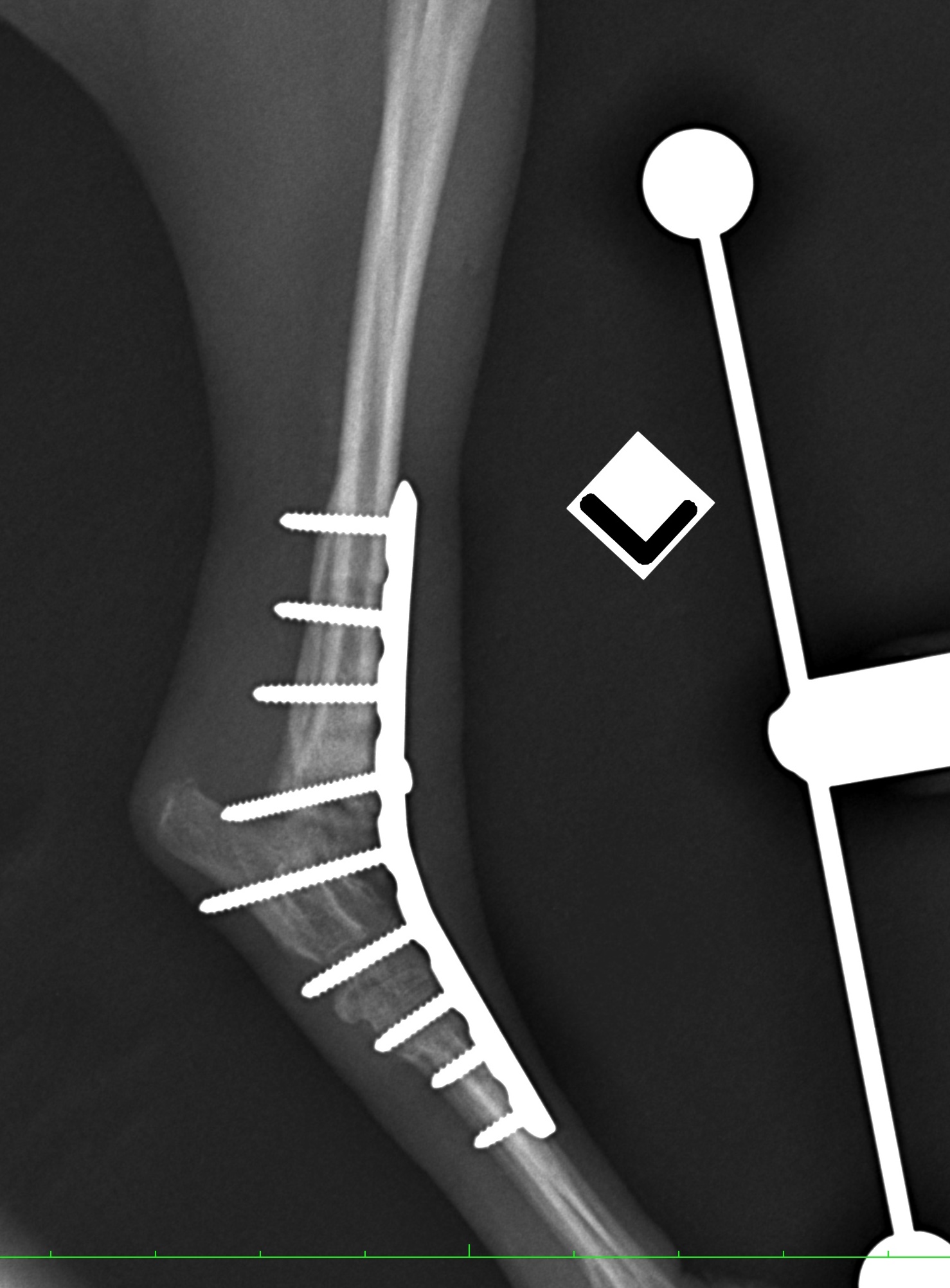

猫 脛骨骨折

猫の脛骨骨折 2歳齢 Mix 落下により脛骨骨幹中央部粉砕骨折、腓骨中央部骨折を確認 粉砕骨折であることから、架橋プレート設置を計画(実際は解剖学的整復が可能の場合も想定はしていたが、肉眼的に解剖学的整復は困難と判断) BCS高く、それであっても活動的な性格とのこと 以上より架橋ダブルプレート設置とした。 術後3ヶ月が経過したところで、骨癒合を確認し、頭側に設置したプレートを抜去した。 ストレスシールディングを受けて、やや骨粗鬆気味な所見がありますが、プレートを抜去したことで骨密度はこれからやや上昇することを見込んでいます。 若干脛骨が内弯気味なところは気になっていますが、歩様状態は、問題なく、家でも活動的な様子だということで、経過を見ています。

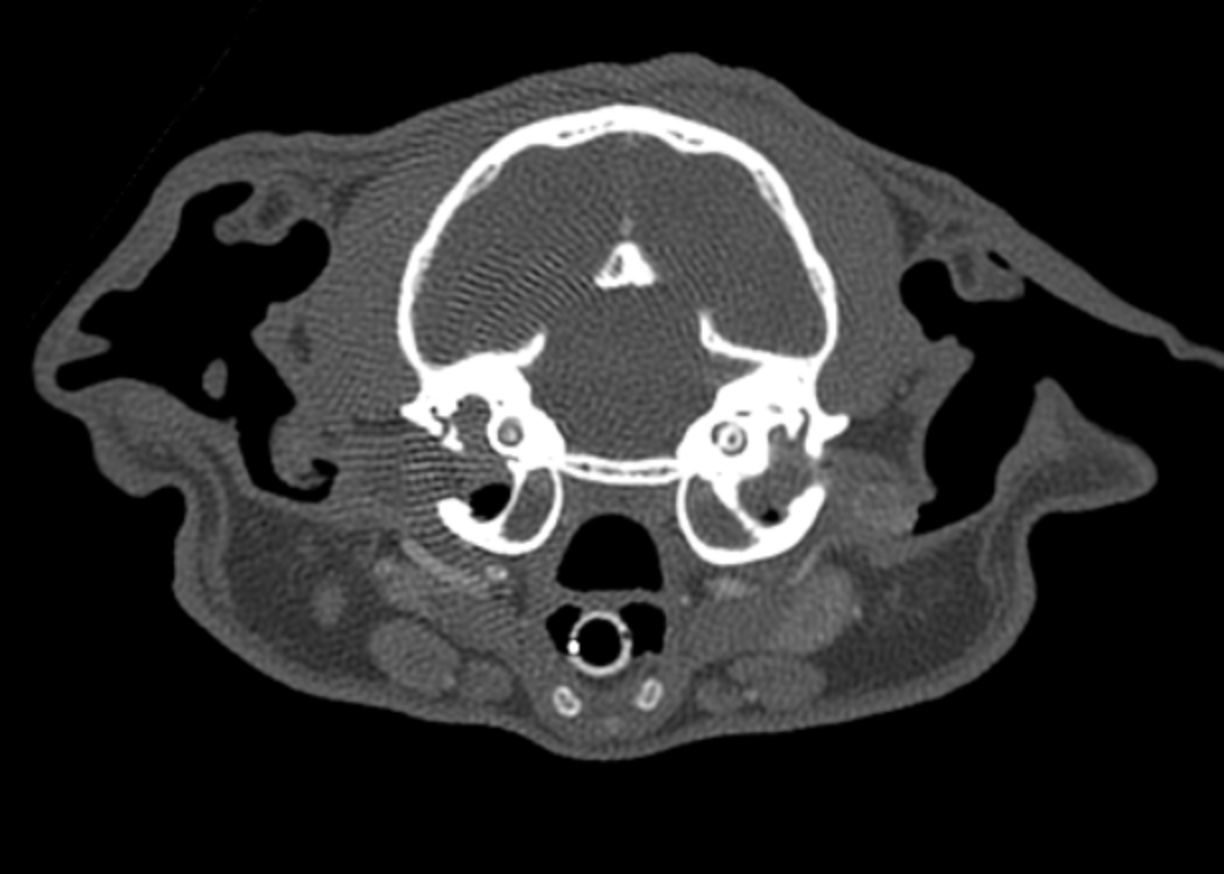

仙腸関節脱臼

ワンちゃんも猫ちゃんも高所落下や交通事故で仙腸関節脱臼を生じるケースがあります。 仙腸関節は後肢の負重を体幹に接続する重要な関節になります。ここが脱臼すると体重が体幹にうまく伝わらず、歩けなくなってしまいます。治療せずに経過すると跛行だけでなく骨盤狭窄も生じ、排便障害が生じてしまいます。 また脱臼が生じたイベントは、大きな衝撃と考えられますので全身の状態を確認し、腹腔内出血、尿路損傷など他の問題はないか確認してからの手術になります。CT検査にて他部位の骨折がないか、出血、尿路の問題はないか判断します。猫ちゃんの場合ですと、呼吸数、心拍、血圧などのバイタルでさえ、リスクを予想できる場合もあるので、慎重に手術のタイミングを判断します。 症例は、仙腸関節脱臼を生じた大きな猫ちゃん。2.7mmのスクリューを用いて固定しております。長さは仙骨体の幅60%を越えるように設置します。この写真では63%ほどでしょうか。最近では、そこまで長くなくても2本のやや細めのスクリューを入れたほうが安定性が同等または強いとの報告もあります。猫ちゃんで2本入れるのはなかなか至難の技ですので、太めのスクリュー1本にしております。 仙骨自体に微小な骨折があると、スクリューが効かないケースもありますのでCT検査などで仙骨の異常がないか確認することも重要です。

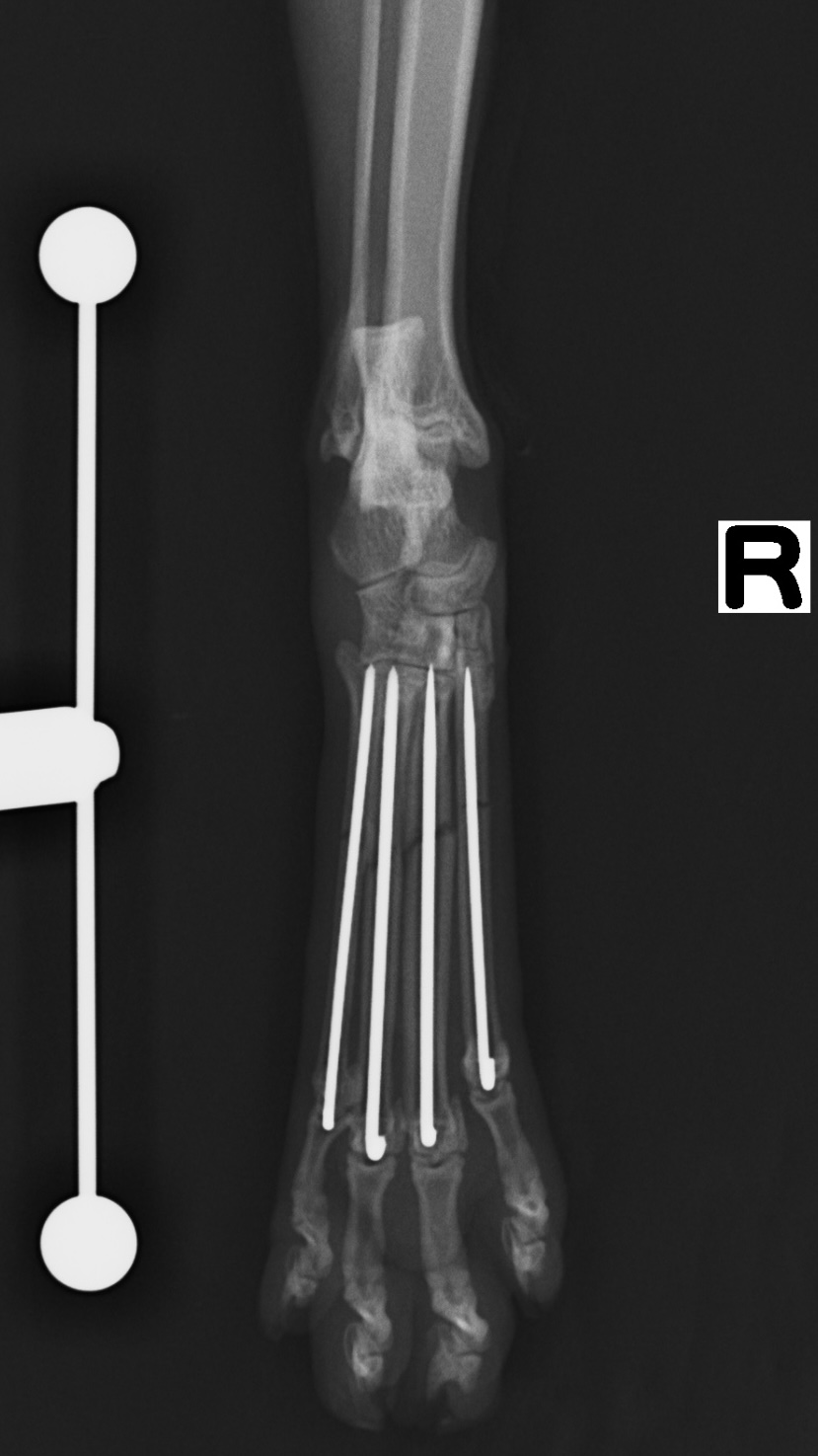

中足骨骨折

ワンちゃん猫ちゃんの指(趾)端は、第3、4指(趾)に大きく体重負荷が掛かることがわかっています。 ここを骨折すると、骨の変位による疼痛が激しくなりますので、外科的な整復が必要になってきます。さまざまな基準はあるので、それに適応する形にはなりますが、1つの指(趾)だけであるならば、観血的な整復はいらないかもしれません。 症例は、猫の第2〜5中足骨骨折です。落下したか原因は不明です。 観血的に髄内Pinを入れて整復しています。回転力に対しての抵抗が弱いので外固定も重要になってきます。 Pinはできるだけ関節に入れないようにCアームで観察しながら調整します。またワンちゃんよりも猫ちゃんの方が髄腔が広いことから、より大きいサイズのPinが猫ちゃんには挿入できます。Dowel Pinning法も報告されておりますが、インプラントが生涯残ることから選択しておりません。 抜糸後も安静と外固定は必要であり、術後もそれなりに管理が大変ですが、合併症なく癒合しないとあとあと大変ですので我慢が必要です。 外固定による皮膚の障害、拘縮、関節の可動域低下に留意しつつ管理していきます。

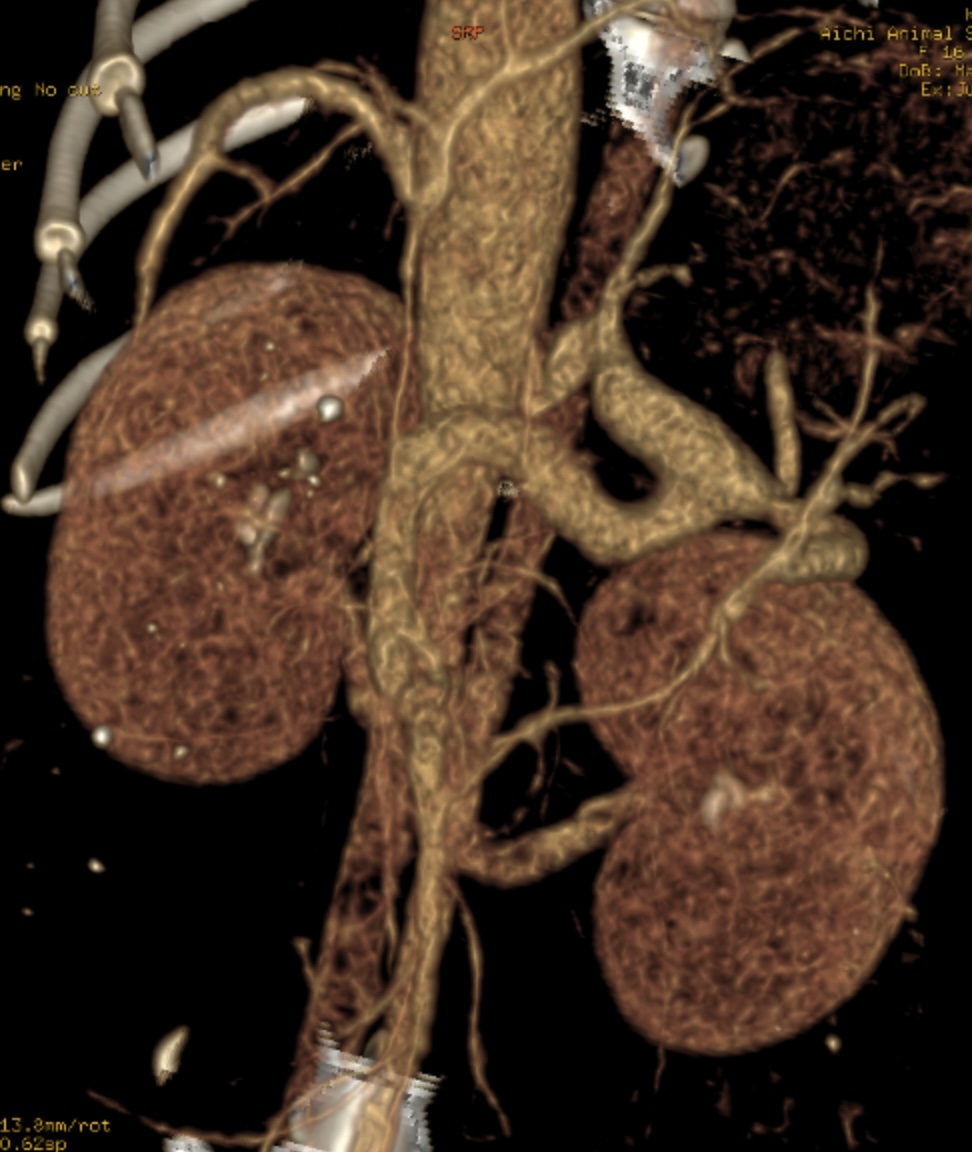

副腎腫瘍

副腎腫瘍になります。 副腎腫瘍は、手術の前に機能性なのかどうかを予め調べる必要があります。 機能性であれば、皮質腫瘍なのか髄質腫瘍なのかによっても大きく対応が異なります。 画像検査で血管浸潤性かどうかによっても、手術の難易度は大きく変化します。 後腹膜内にある臓器であるため、かなり手術時にはアプローチが難しいです。褐色細胞腫であれば、物理的な刺激でカテコールアミンが放出され高血圧が引き起こされ出血が強く起こる場合もあります。グルココルチコイドが多く出ているのであれば、血栓症やクッシング症候群が引き起こされ、摘出によって逆の副腎皮質機能低下症が引き起こされてしまう可能性もあります。 手術、周術期管理ともに難易度が高い手術といえます。

全耳道切除術+外側鼓室包骨切り術

慢性外耳炎に加えて中耳炎を発症している場合、全耳道切除術に加え、外側鼓室包骨切り術(TECA+LBO)が必要となる場合があります。 この手術では、耳介は残ります。耳道を切除しますが骨伝導は残るため、わずかながら聴力はあるのでは、と言われています。合併症としては、顔面神経麻痺やホルネル症候群、関節後静脈からの大出血などが挙げられます。特に顔面神経麻痺は術後かなりの割合で出現してしまいますが、術中にきちんと確保、目視できれば起きてしまっても数週間で戻ります。 CT検査にて腫瘍性病変がないか、中耳の状況を確認して手術を実施します。 骨性外耳道内や鼓室包内の上皮組織やデブリスを除去し損ねると、感染、瘻管形成が起きてしまう場合もありますので、残さずしっかり除去する必要があります。ただし鼓室包の内耳機関がある報告には触れないように注意が必要です。

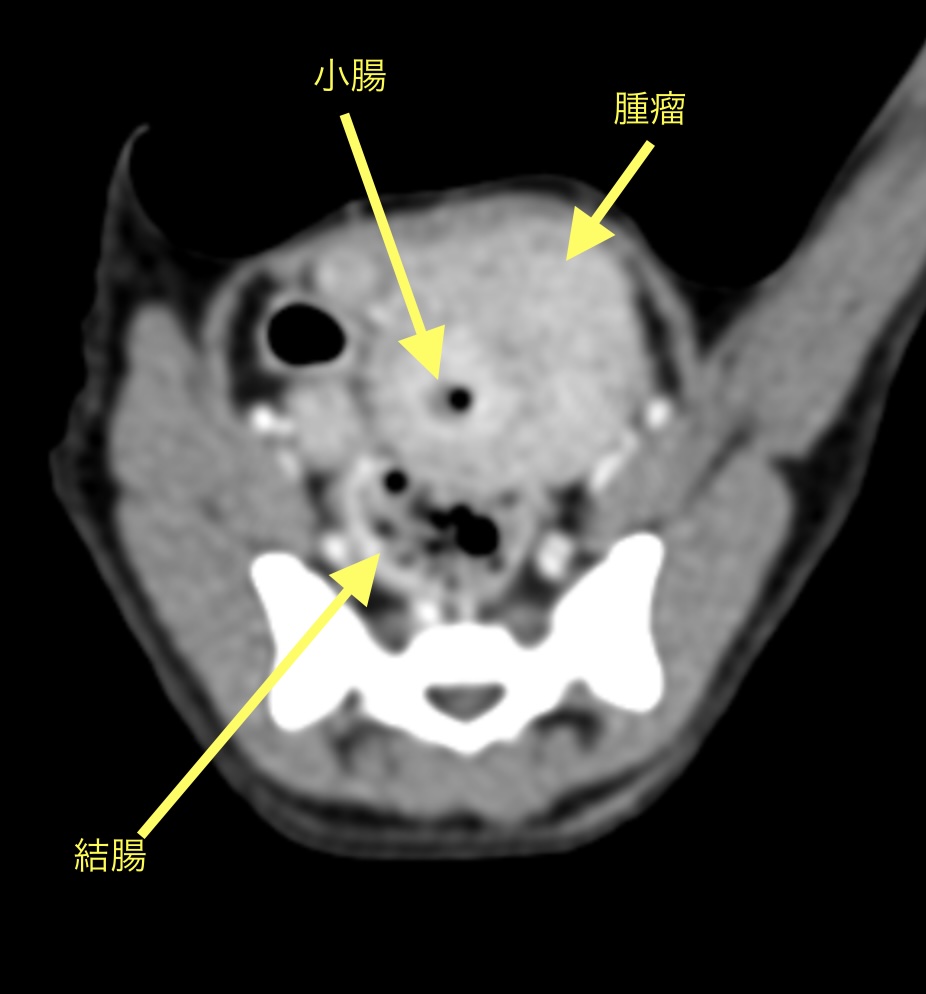

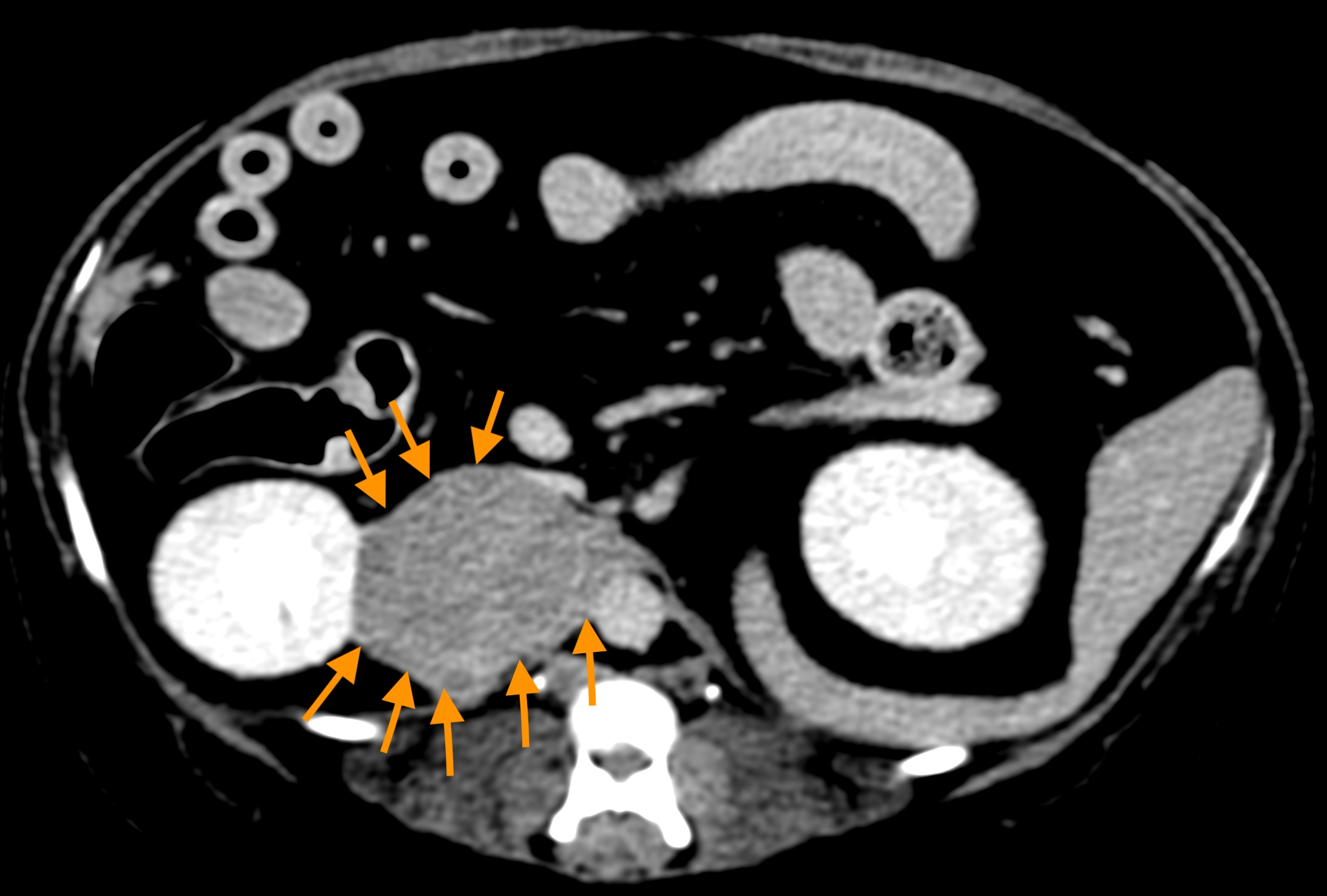

縫合糸関連性肉芽腫性炎症

避妊手術を実施する際に使用した縫合糸に免疫介在性に反応する疾患があります。 似たような病態として、卵巣遺残でホルモン性に子宮断端に反応、感染を起こすものもありますが、今回の症例は、前者の縫合糸関連性でした。 かかりつけ医さんで、1年以上前にOVHを実施されていました。卵巣動静脈結紮と子宮断端に反応、腫瘤形成が認められ、小腸狭窄が生じました。かかりつけ医さんでは、絹糸使用の可能性がありました。別の病院さんからの紹介を受け、当院で治療を実施しました。 縫合糸関連性の反応が疑われたことから、免疫抑制療法が行われ臨床徴候はコントロールが可能となり、外科的適応時期を見定めた上で、紹介来院されました。 当院でのCT検査では、小腸の狭窄、左腎臓の萎縮と左尿管の巻き込みも疑われました。体重が1.5kgない小型犬であるため、スライスの問題もあり、はっきりは言えないものの結腸や膀胱への癒着も疑われる所見でした。 実際の肉眼所見では膀胱、結腸の癒着はなく、左尿管も強くは癒着は起こっていませんでした。右尿管は全くもって無事。小腸は癒着が強く、子宮と小腸を一括切除し、小腸を端端吻合しております。狭窄があったことで拡張し弛緩してしまっている小腸の領域は切除することとしましたが、それでも回腸と空腸遠位では径の差が大きく、回腸を斜めに切断し、径をなるべく合わせ吻合を実施しました。また、卵巣領域の反応巣も摘出しております。 病理組織検査にて、やはり撚り糸の存在が明らかになり、絹糸の使用が大いに疑われました。 術後経過もよく、このまま免疫抑制療法は不必要になっていくことを祈りつつ経過観察となります。 絹糸の使用は、個人的な意見だけでなく、学術的にも使用するべきではないとされます。当院では使用しませんし、そもそも持ってません。研修医時代からそれなりにこうした症例の経験があります。さすがに10年前よりは減っていますが、まだ啓蒙の必要があると考えられます。

短頭種気道症候群

フレンチブルドッグやパグ、ボストンテリアなど短頭種と呼ばれる犬種では、気道の障害を負っている。 外鼻孔狭窄、鼻咽頭部異常鼻甲介、軟口蓋過長、小嚢反転、気管低形成など多岐にわたる。 軟口蓋過長や外鼻孔狭窄はより一般的な外科治療がされる傾向にある。 短頭種の軟口蓋は長いだけでなく厚みもあり、鼻咽頭部を狭窄させてしまう。 そのような場合は、folded flap platoplastyを実施する。split staphylectomyも同様な効果が得られるとされている。 また外鼻孔狭窄は鼻翼の楔状切除を行なっていたが、現在外鼻孔より1cm奥が最も狭いことがわかったため、鼻翼軟骨ごとで切除する方法をとる。 喉頭虚脱が進行してしまった状態では、それだけではなかなか改善が見られない場合もある。しかし、そうでなければ劇的な改善が見られることもある。

骨盤骨折

猫ちゃんで交通事故により骨盤骨折を生じていた症例です。 レントゲン検査では腸骨、寛骨臼の骨折が確認されたがCT検査では寛骨臼を含む頭側領域での粉砕骨折であった。左右恥骨の骨折も確認された。 仙腸関節脱臼はなし。 2日ほど他院で状態改善のための入院を実施しており、正常な排尿も確認されていた。 手術内容としては、 骨片同士を配列することは困難と判断し架橋プレートとした。また寛骨臼が厳密に整復出来ないことを考慮し、大腿骨頭骨頸部切除も実施した。大転子骨切り術にて臀筋を脱転させ、プレートを設置した。続いて大腿骨頭骨頸部切除を実施。恥骨の骨折断端部が骨盤腔側に迫り出さないように腸骨にワイヤリングした。その後、テンションバンドワイヤーにて大転子を整復し、閉創した。

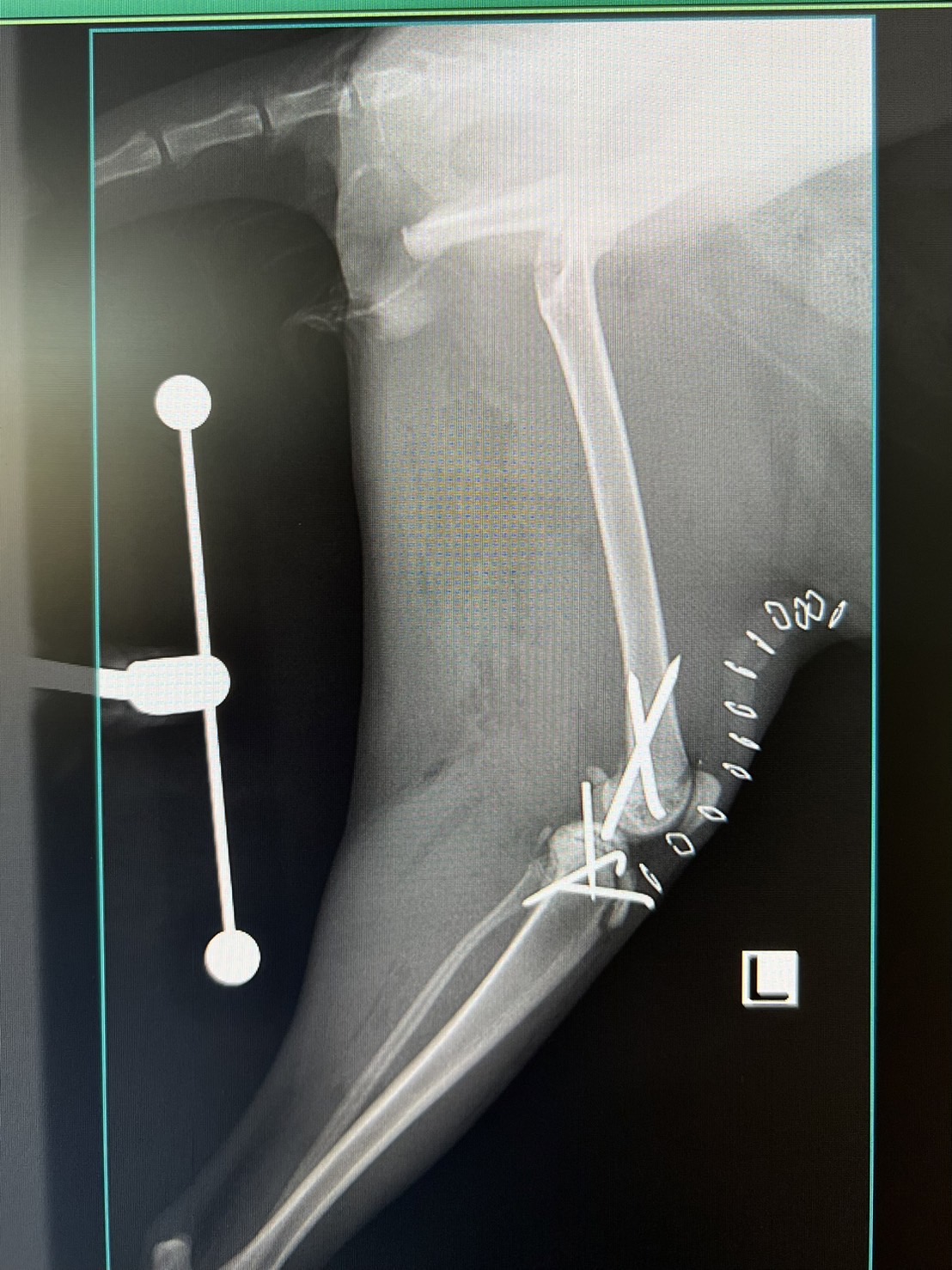

成長板骨折

若齢の猫ちゃん(1歳齢前)のサルター・ハリス(SH)の骨折になります。 この症例は、脛骨近位と大腿骨遠位の両方でSH骨折をしています(大腿骨でSH-1、脛骨でSH-2)。 成長板の損傷を最小限にするために、Pinでの整復となっています。サイズや挿入部位は難しく、Cアームを用いて実施しております。 3ヶ月で癒合し、抜インプラントを実施しております。 写真は、骨折時、術後、抜インプラント後のLateでのXrayです。 整復はクロスピンで実施しております。刺入部位、角度は3Dでの考えが必要でCアームを使いながら想像し、実施します。

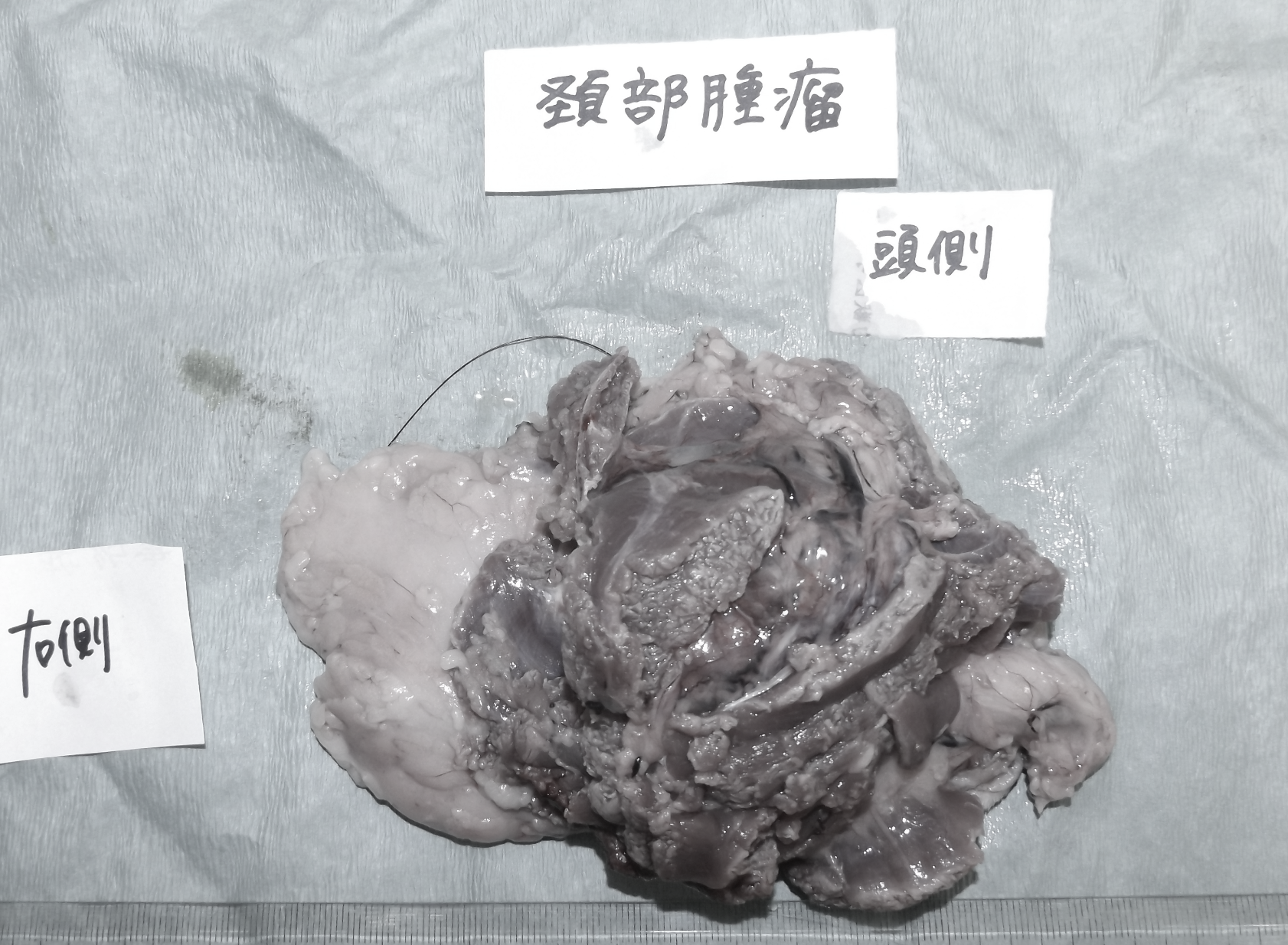

上顎腫瘍

犬猫における上顎腫瘍の発生は、比較的稀とされるが、それなりに当院ではご紹介いただいている部分になります。 犬では、メラノーマ、扁平上皮癌、線維肉腫、棘細胞性エナメル上皮腫など、猫では扁平上皮癌、線維肉腫など多く遭遇します。 上顎は解剖学的な構造が下顎よりも複雑で、外科の難易度はやや高くなるかと思いますが、CT検査などで得た情報により、正確な手術計画を立てることができ、腫瘍であれば適切にマージンを確保して手術することが可能です。 ただ、上顎の切除では、術後の顔貌変化が問題となる可能性があります。その点も最近は様々な報告がされてきており、切開一つの工夫で手術のやりやすさが大きく変わったり、顔貌の維持に繋がったりしております。写真は上顎尾側切除(+部分眼窩を切除)をWeber ~Fergusson変法にてアプローチし実施。

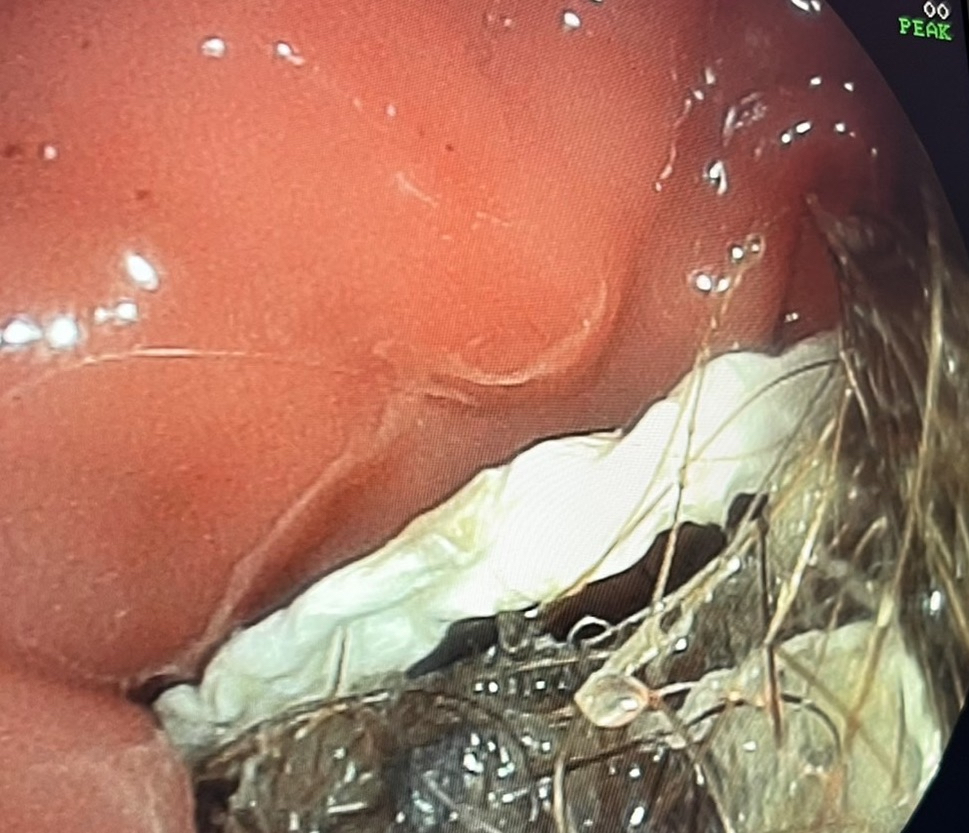

紐状異物

紐状の異物が消化管に引っかかると消化管がたぐり寄せられ、特に小腸の腸間膜側に強い擦過、圧迫がかかります。 画像検査では、たぐり寄せられた腸管が確認できることもあります。すでに腸管穿孔を起こしてしまっている場合、腹水が出現してきます。 ワンちゃんと猫ちゃんで比較すると、ワンちゃんの方が死亡率は高いです。猫ちゃんでは舌下に紐状の異物が引っかかっているケースが多く、ワンちゃんでは胃内の異物が紐状異物のとっかかりになっていることが多いです。 手術方法もコツがあり、胃十二指腸を含めて、数箇所腸管切開し、テンションの掛かった紐を切断していきます。その際、決して異物の紐を切開部からテンションかけて引っ張ってはいけません。この操作によって、腸間膜側の変性している組織に穿孔が生じるといわれております。このため、複数箇所紐を切断し、なるべくテンションがかからないように紐状異物を摘出していきます。 摘出後、5分ほど待ち、腸管の色調を観察します、その際、やはり黒くなるなどの壊死していると思われる領域は、取り除く必要が出てきます。この部分は切除し、腸管の端々吻合をします。 腸管を吻合、閉創しリークチェックをし、漏れがなければ、大網パッチを掛け、ドレーンチューブを設置し閉腹します。 複数回の異物摘出で手術の実施歴がある子では、短腸症候群も頭に入れておかなければなりません。

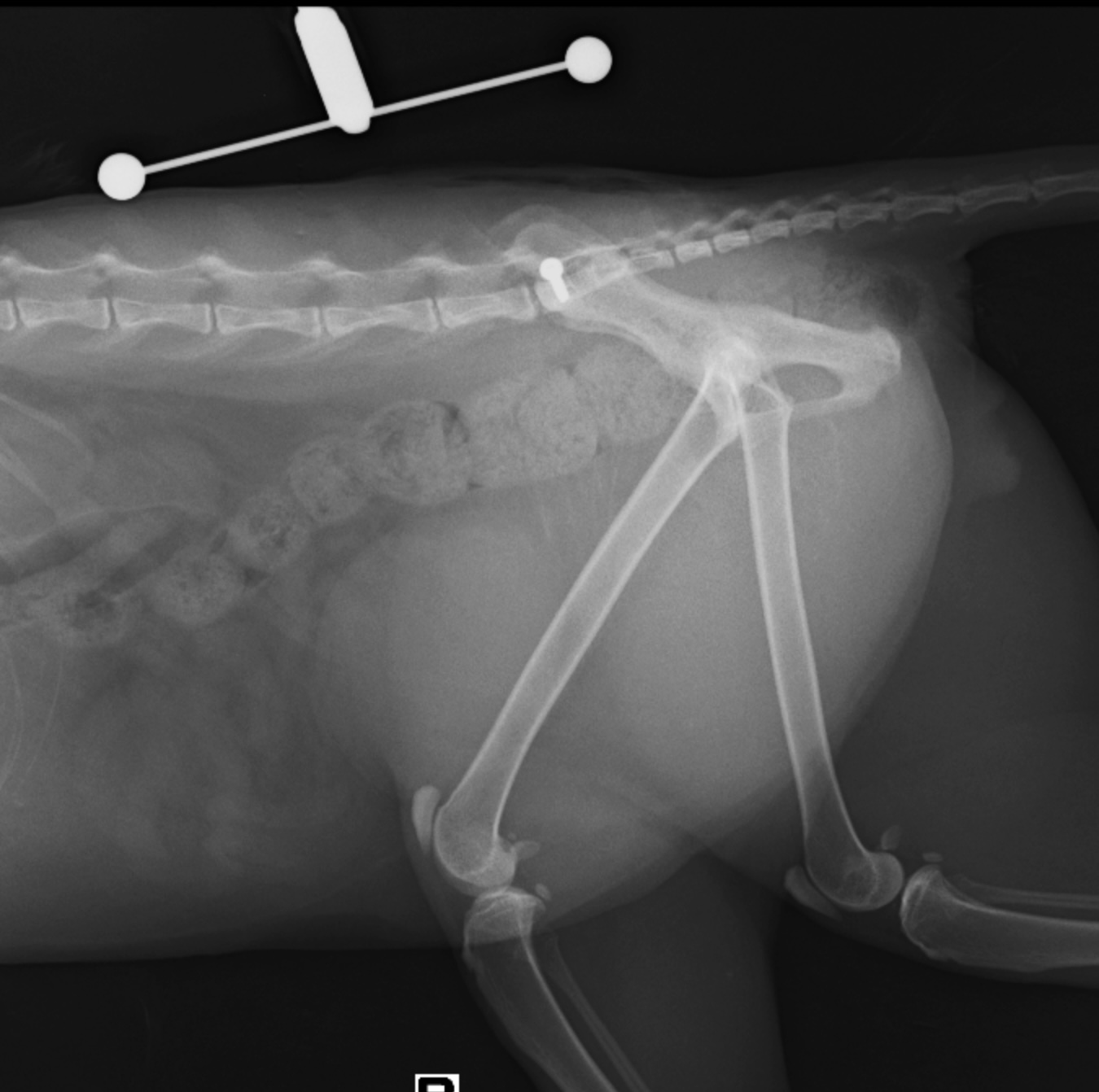

猫交通事故

猫ちゃんの交通事故は、近年では減少していますが、車社会の愛知県ではちょくちょくあります。

上半身に大きく障害を受ければ、顔面、下顎、胸腔を損傷することが多く、下半身では仙腸関節脱臼、骨盤骨折、尿道損傷、後肢の骨折が多く起こります。

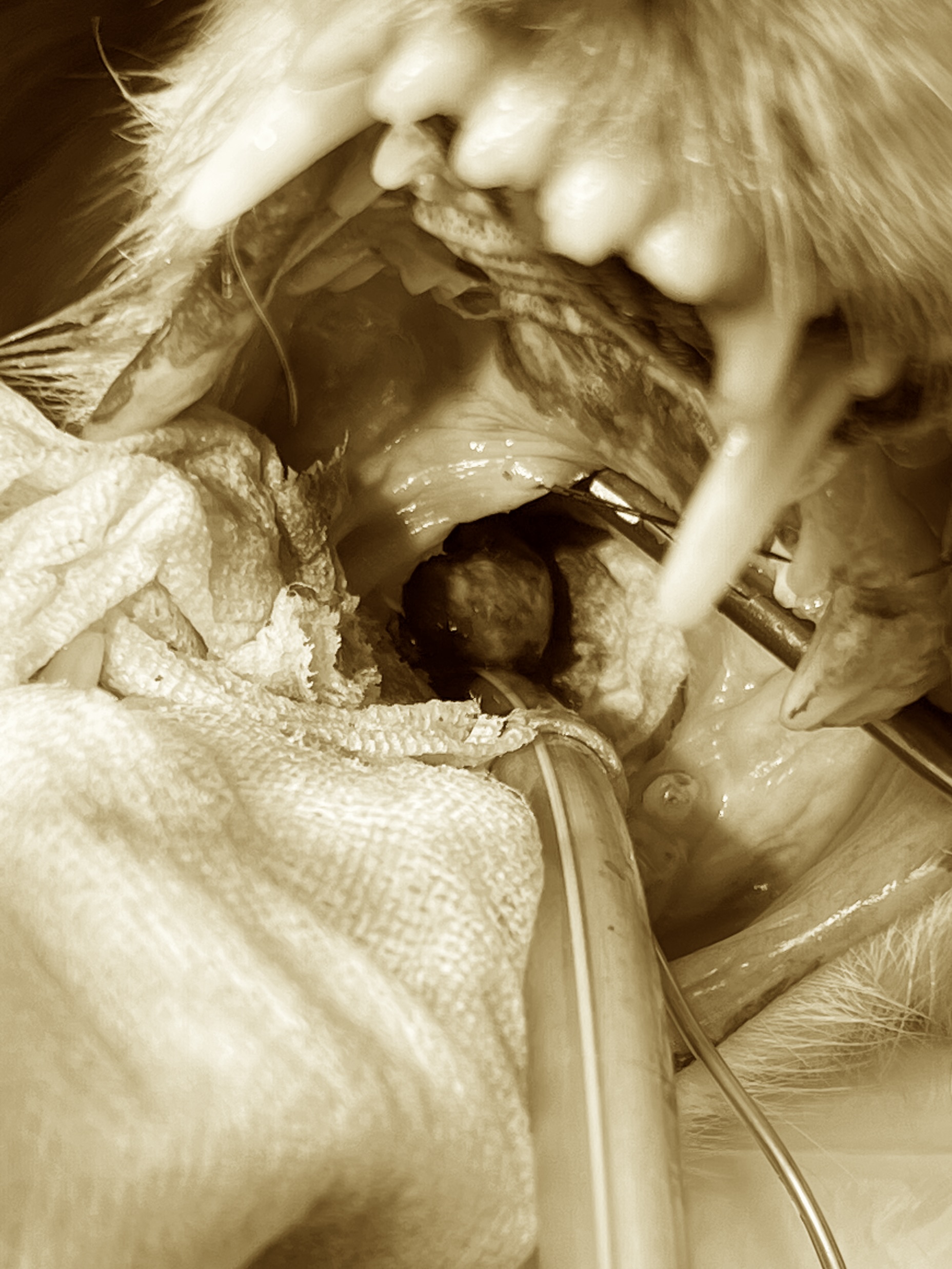

以前、交通事故にあった猫ちゃん。下顎枝が粉砕骨折で、内固定不適応と判断した症例です。事故後、気胸が徐々に明らかになってきたため、2日間ほど内科療法で安定化させました。気胸は消失したので、その後下顎結合の骨折もあったのでワイヤーで整復し、栄養管理のためPEGを設置しております。下顎枝には、コンポジットレジンにて犬歯を3週間固定し、線維化による固定を目指しました。

レジン抜去後、不正咬合もなく、採食も問題なく、無事に元の生活に戻れました。レジン装着中の管理は大変なものでしたがオーナーさんの協力もあり、無事に治癒しました。

扁桃の扁平上皮癌

扁桃の扁平上皮癌(SCC)は、口腔内や皮膚にできたSCCと異なり、一般的には発見時の転移率が高く、予後不良の悪性腫瘍とされます。 ただ早期発見ができれば、外科的摘出や補助化学療法によってより長期生存できる可能性も指摘されております。扁桃の腫瘤を早期に発見するのはかなり困難であると思いますけれど。 予後不良の悪性腫瘍であれども、喉に異物があることで呼吸障害、摂食障害でQOL低下を招いてしまいます。扁桃を取ることで短い期間かもしれませんが、QOL上昇がみられ、いい時間が作れる可能性があります。

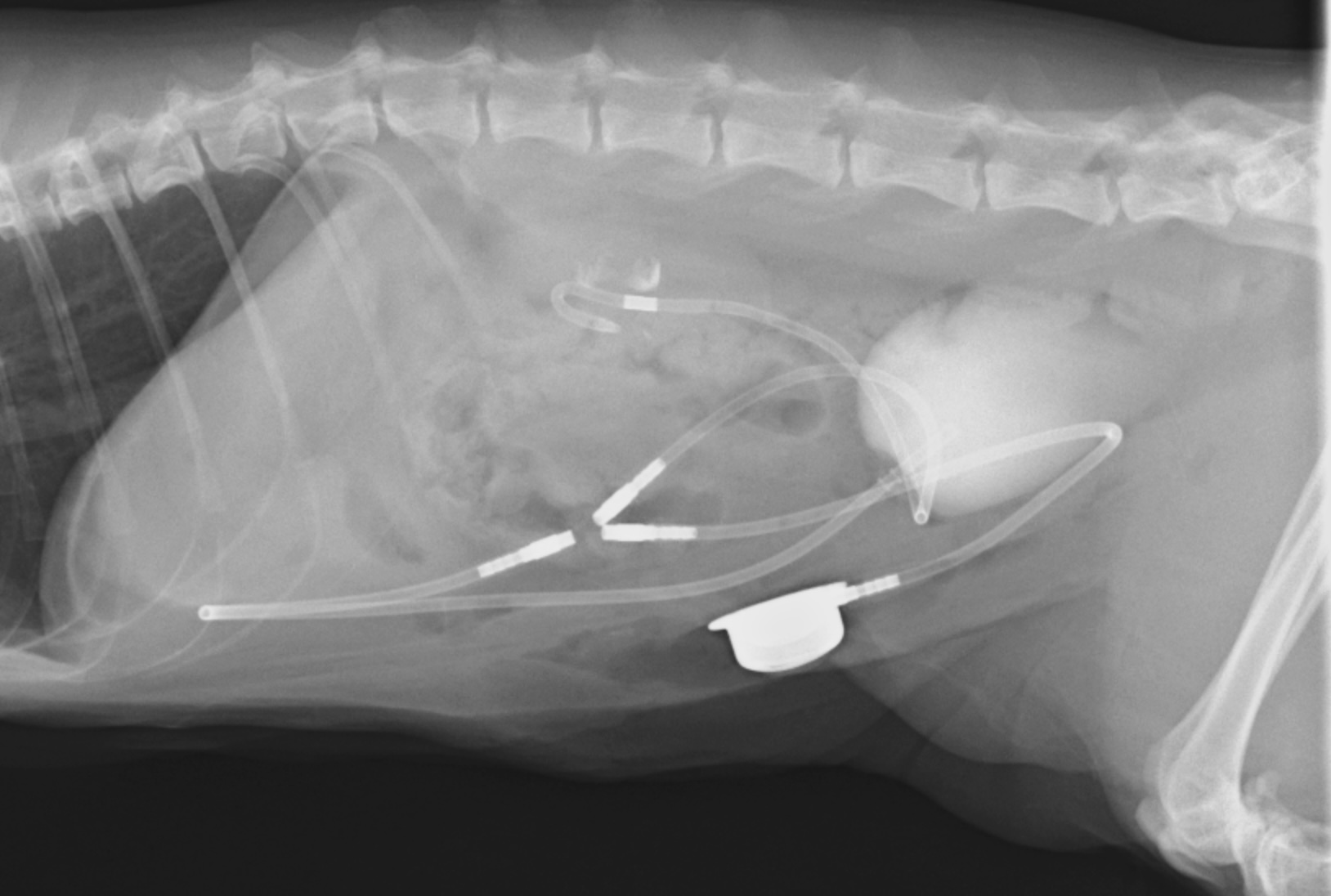

尿管結石

特に多い症例になります。主にシュウ酸カルシウム結石が尿管を閉塞させ、腎後性に腎機能不全を生じさせます。治療が遅れてしまえば死に至る病気です。腎臓は2つあり一方だけの障害の場合は、軽微な症状で気づけないことがあります。もう1方の腎臓も機能障害を生じてしまう場合は重篤な状態となります。早期に状態を安定化させ閉塞を解除する外科的処置が必要となります。当院では、基本的には人工物を入れない治療方針を取りますが、状況によってはSUBシステムの導入も実施しております。尿管端々吻合や膀胱尿管新吻合も実施しております。両側膀胱尿管新吻合も実施例があります。現在までにありうる手技は、いずれも実施可能です。

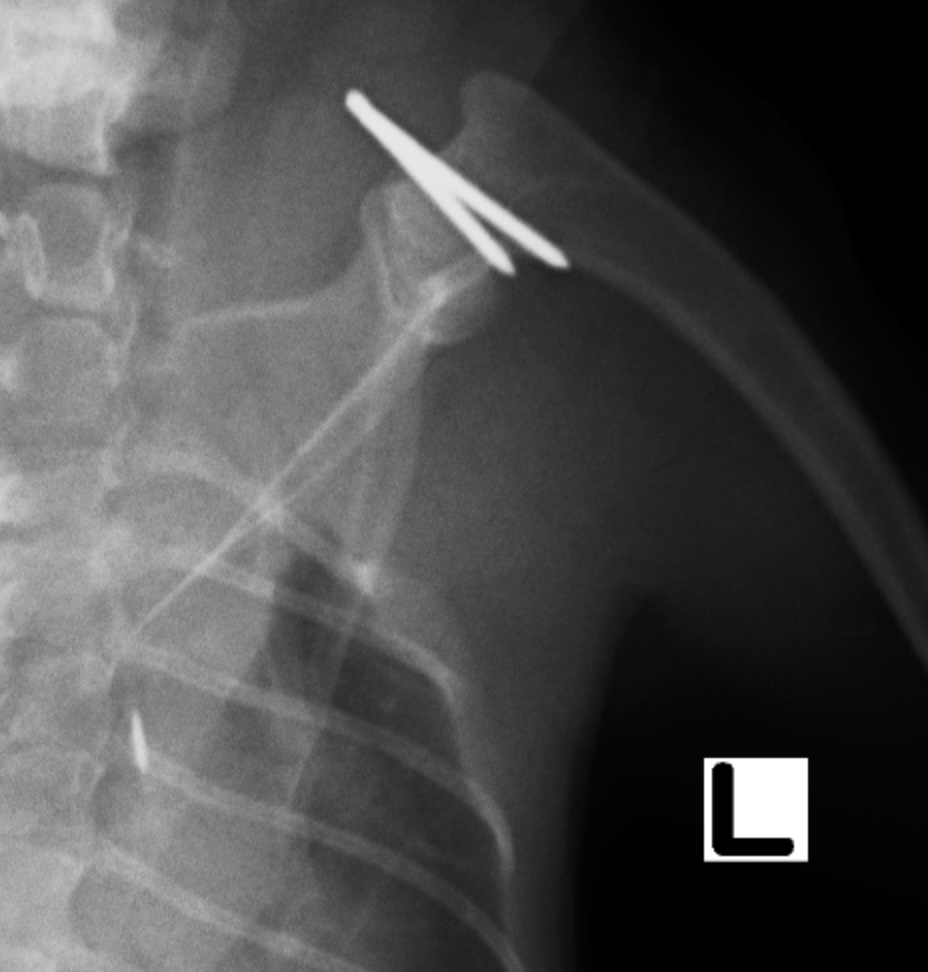

肩関節内方脱臼

肩関節内方脱臼において、これまで肩関節安定化術(人工靭帯設置)や肩関節固定術を実施してきましたが、より低侵襲で脱臼を制御する新たな方法が報告されました。 内方脱臼の動きを抑えるために、棘上筋の動きを制御する方法です。脱臼ネジ付きのピンを上腕骨に入れ込み棘上筋の動きを制御しております。 術後より再脱臼はありませんの脱臼時の痛みの制御はできました。術後2週間ほどで四肢での走行、歩行が可能です。棘上筋への刺激があるためか、少し気にする瞬間はありますが、関節固定に比較すれば、とても低侵襲で得られる効果は高い方法になります。 当院でも、この方法を選択肢に入れていきたいとお思います。

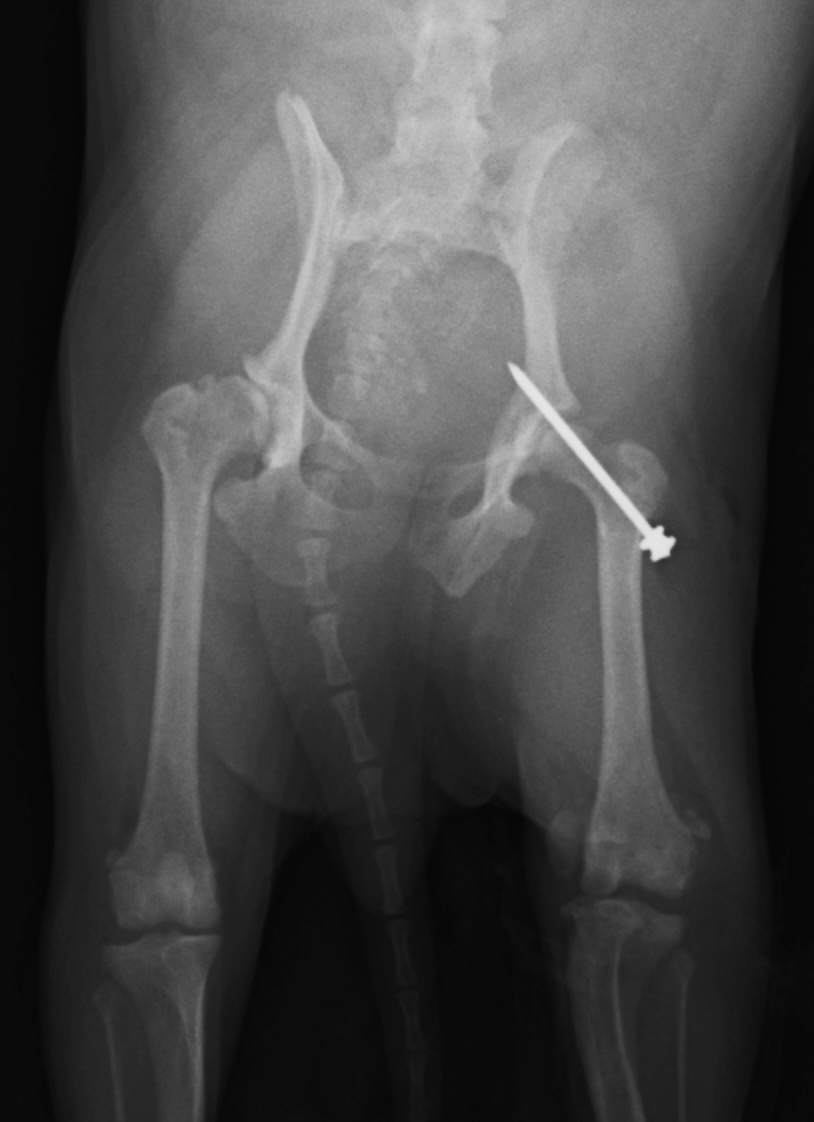

大腿骨頭骨頸部切除術

度重なる股関節脱臼やレッグ・カルべ・ペルテス病、他にも股関節の重度変形性関節症などで、最終手段となる外科治療です。 術後はしっかりとした疼痛管理のため消炎鎮痛剤の使用、患部をアイシングするなどして患肢を着地させるなど早期にリハビリが必要になります。 切除部位が骨盤に当たらない様に切除しなければなりません。切除する骨量が多いと大腿骨近位の骨折を引き起こす可能性もありますので、しっかり患肢を外旋させCアームで切除ラインを確認し、骨頚部を切除します。 小型犬では、適応になりますが大型犬ですと術後の経過はあまり良くないことが示されております。人工股関節設置なども日本でも今後発展があれば適応となってくると思います。

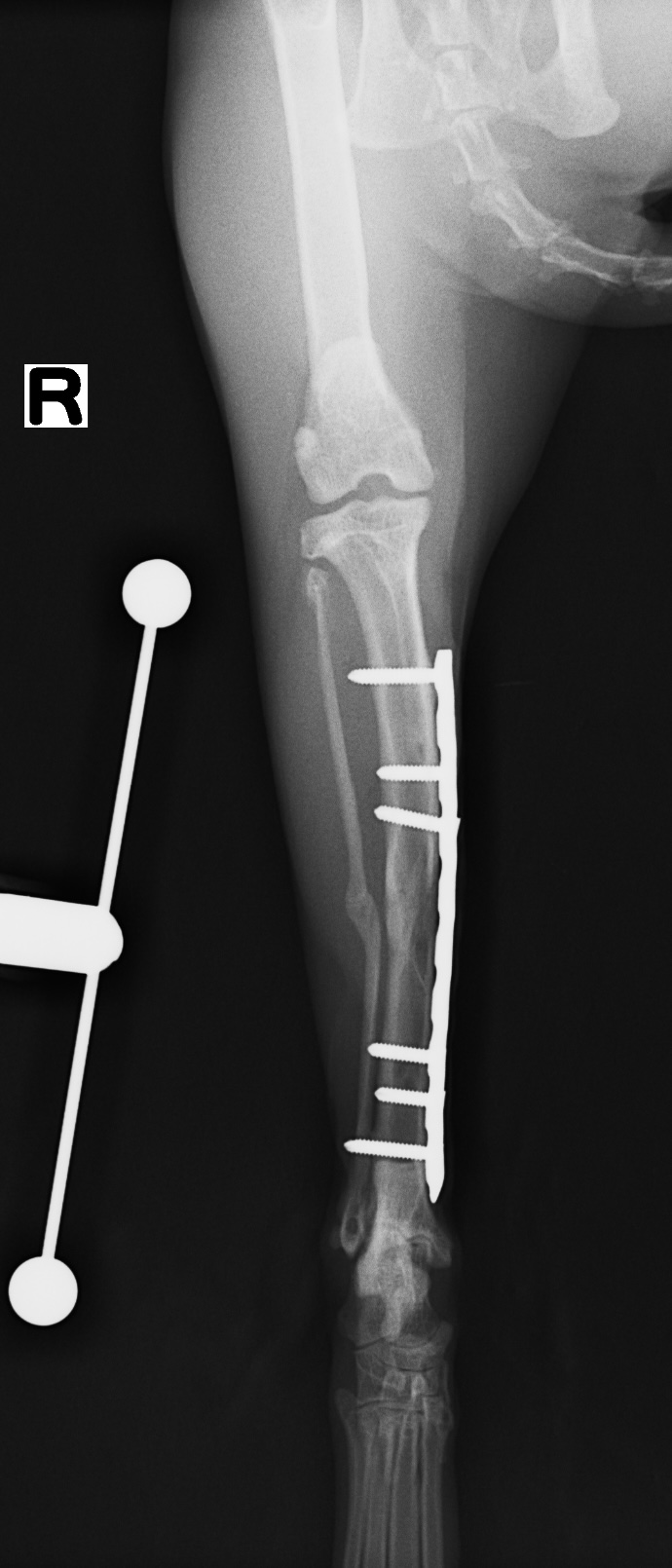

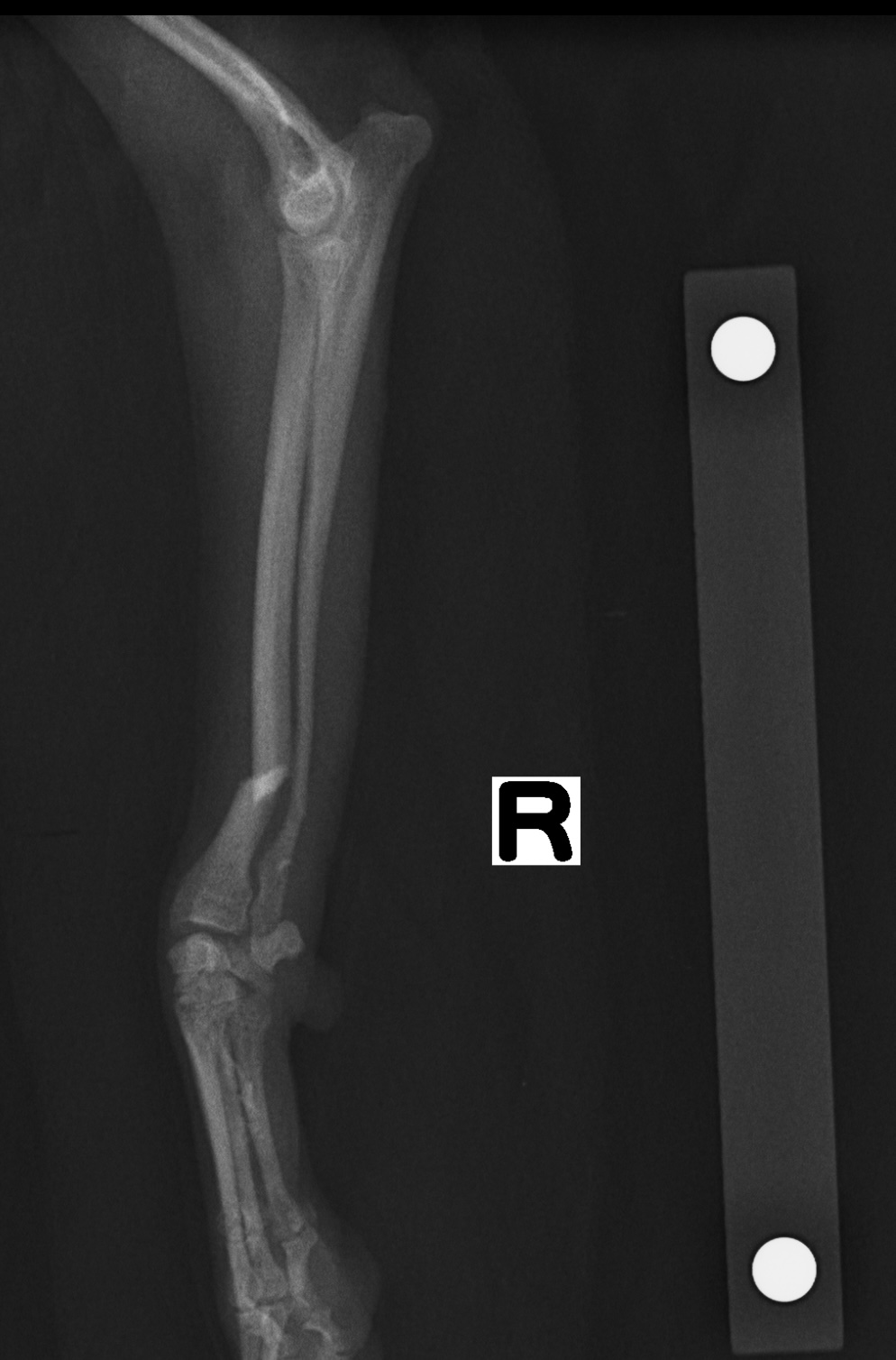

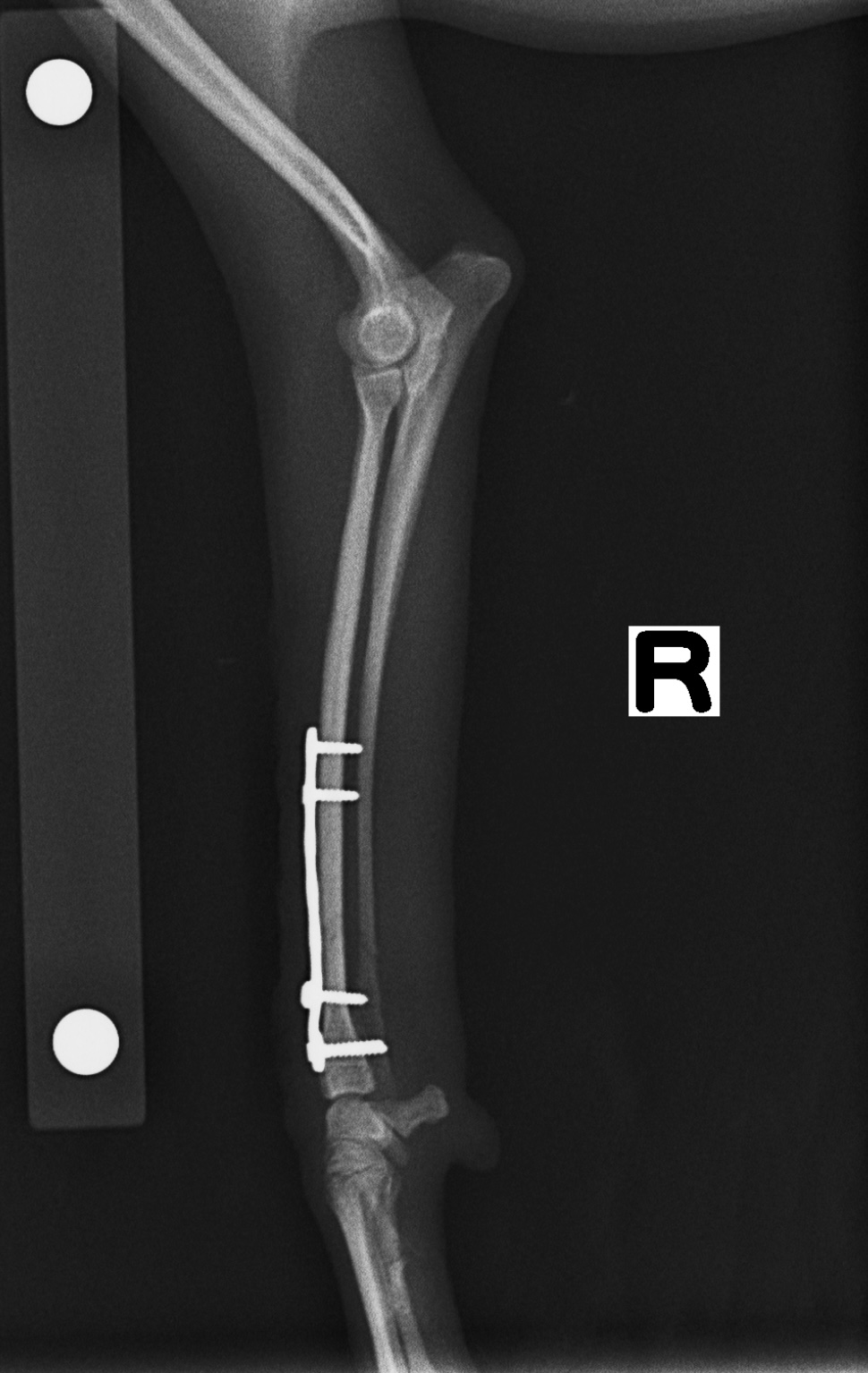

小型犬の骨折

骨折の治療目的は、適切な整復固定により骨折の治癒促進がなされること、周囲の軟部組織や骨自体の治癒により疼痛が消失すること、見た目の改善となります。そのためには骨癒合までの間、動きに耐えて初期固定を維持できる安定した固定法が求められます。原理原則に従いロッキング・プレートなどの固定法を導入して、良好な骨癒合を目指します。 T・プードルやポメラニアンなど小型犬の橈尺骨骨幹遠位1/3骨折は、当院で一番多い骨折になります。

軟部組織肉腫

軟部組織肉腫は、血管周皮腫、末梢神経鞘腫などを含めた腫瘍の総称を示す。一般的に局所浸潤性が問題となり、狭いマージンでは再発することがある。病理組織学的にはGrade分類され、分化度や壊死範囲、核分裂頻度で判定される。Gradeが高いと転移を起こすことも示されている。Gradeが高いほど再発率の高いことも示されている。 基本的には肉眼的病巣がすでにある場合は、化学療法や放射線療法は効果的ではなく、外科療法が適応となってくる腫瘍である。 マージンを広く含むことで機能障害や皮膚の欠損が大きくなるなどの問題が生じる。 腫瘍の再発を防ぐことがより大事であるのか、機能を残すことが大事であるのか。ケースバイケースであり獣医師としてのシビアな考えが必要となる腫瘍であると考えている。 また皮膚欠損のリカバーは、獣医外科医として、その知識・技能・経験が問われる分野である。主要皮動脈の正確な血管走行、皮膚の緊張方向の知識をはじめ、ドレーン技術、減張の技術、術後のマネジメントなど、この分野は簡単ではないと思っている。多くの知識・経験を指導医のもとで受けていくべきである。

前十字靭帯断裂

膝関節内の前十字靭帯が、外傷または変性により損傷してしまう病態を示します。脛骨の前方変位や内旋の制御ができなくなり疼痛を示します。現在は小型犬から大型犬までTPLO(Tibial Plateau Leveling Osteotomy)という前方への変位を制御することで疼痛を抑えることができ、術後合併症も少ない安定性が高い術式を採用しております。

胆嚢粘液嚢腫

胆嚢内にムチンを主成分とする濃縮した胆汁が蓄積する特異な疾患であり、犬においてしばしばみられる。無症状で進行し、末期で胆汁性腹膜炎や総胆管閉塞を起こすと強い症状を呈する進行性の疾患とされる。症状が出現している場合はすでに胆管肝炎の併発、破裂、もしくは破裂寸前の状態である可能性があります。外科的に胆嚢を摘出し総胆管の開通を改善させ、併発する胆管肝炎の治療も期待できます。 破裂していた場合、細菌性腹膜炎を発症している場合は、予後不良です。胆汁性腹膜炎だけであれば、助かる可能性は十分あります。胆嚢管結紮部が壊死している場合、J -VACドレーンを設置することで胆汁漏出に対する対応も可能です。 胆嚢粘液嚢腫を生じているならば、外科治療をはじめ早めに対応することをお勧めします。

頚部椎間板ヘルニア

椎間板ヘルニアは胸腰部だけでなく、頚部でも発生します。頚部の場合は、頭側よりでは痛みがより顕著であり、尾側よりでは呼吸への影響がより顕著であることが示されております。Grade分類もされておりⅠ〜Ⅲで評価します。 頚部椎間板ヘルニアでは、頚部の病変でも後肢への影響も認められることがあります。 今回、神経症状は出ていないものの内科療法では改善されない強い痛みがあっため、外科療法適応と判断しました。CT検査、他施設でMRI検査を実施し、C 2-3とC6-7のVentral Slotを実施しております。 手術後は、問題なく改善し術後4ヶ月現在再発もなく、痛がることもなく過ごしております。

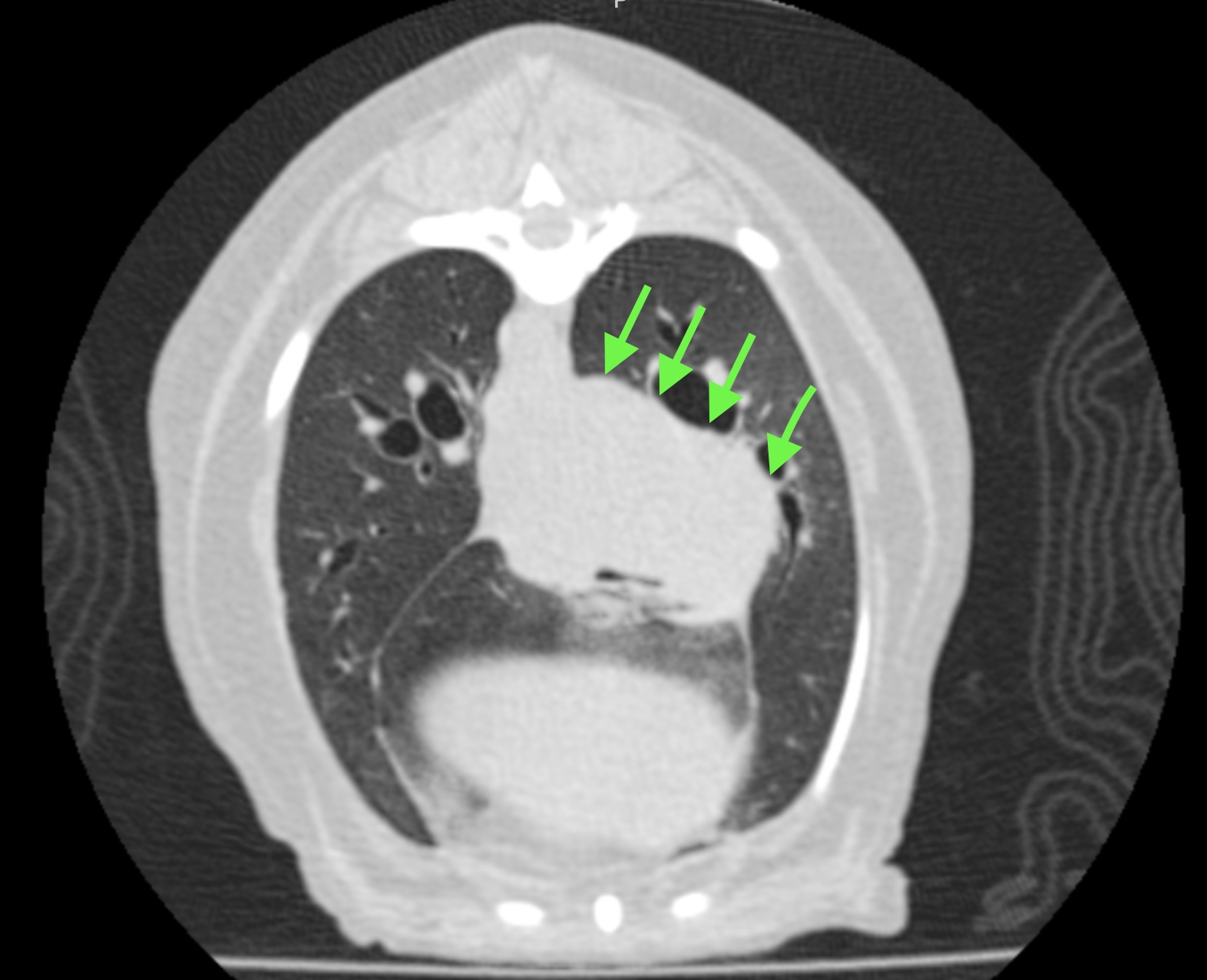

乳糜胸

乳糜胸は、胸腔内に乳糜胸水が貯留することで線維性胸膜炎を引き起こしたり、胸水自体で呼吸が障害される病気です。 乳糜胸水が胸腔内に漏れる理由は様々であるものの、原因がわからず特発性とされるケースもそれなりに多く存在します。 特発性の場合は、外科手術が必要となります。CT検査にて乳糜胸水貯留の原因を探り、また造影した胸管を評価し、手術計画を立てます。 胸管結紮(enbloc)、心膜切除、乳糜槽切開といった手技が組み合わさります。 これまでこうした手技を行う際に、大変大きな侵襲を受けることとなりますが、近年では胸、腹腔鏡システムが発達し、乳糜胸の手術においても治療可能になってまいりました。しかし、技術や設備の問題でなかなか一般病院では実施できていないのが現状です。 様々な手技を組み合わせることで9割近く手術により治癒すると報告があります。この数字だけ知っていると安易に考えてしまうかもしれませんが、とても細かく難易度の高い手術であると思います。侵襲も大きく、それでも治らない子が一定数いるということがこの病気の怖いところです。

真珠腫性中耳炎

肺腫瘍

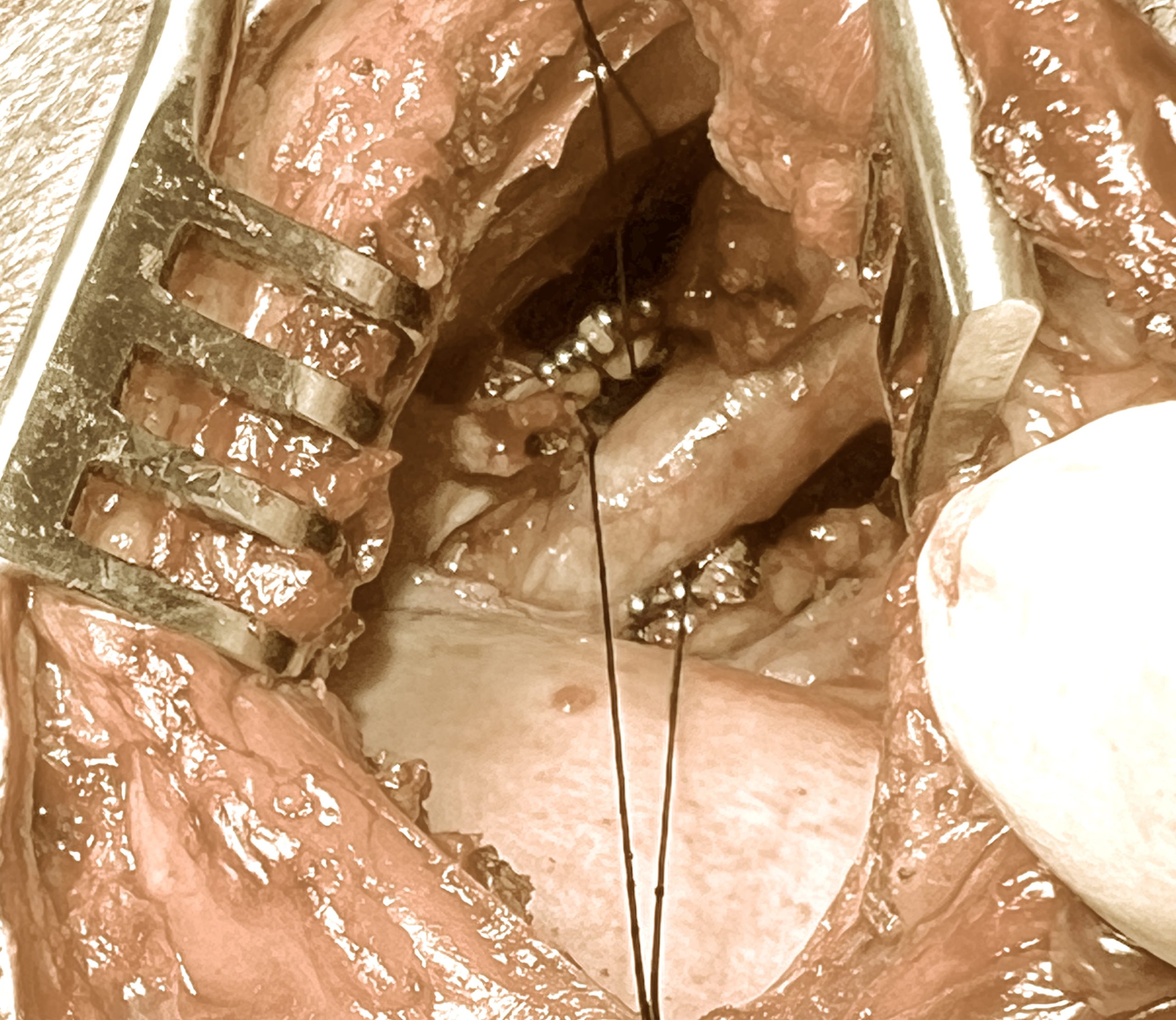

肺の腫瘍は、画像診断精度の上昇により、より適切な手術が可能になった腫瘍である。 肺の腫瘍は、腺癌、腺扁平上皮癌、組織球性肉腫や様々な転移所見として認められる。原発性肺腫瘍であった場合、外科的治療が適応となってくるが、原発性肺腫瘍であっても、リンパ節転移の有無、大きさ、発咳の有無でも予後が大きく変わることが示されている。特にリンパ節転移があると予後が大きく悪化する報告がなされている。 肺は50%以上の切除により、機能不全に陥り死亡してしまう。切除が可能であるかは、CT画像検査によって、腫瘍の浸潤具合からも判断する。ワンちゃん猫ちゃんの肺は、肺葉として幾つかの袋に別れている。このため肺葉切除をすることで完全摘出が可能となってくる。 摘出組織の大きさにもよるが、一般的には肋間切開にて対応する。葉によっては肺間膜を切開し、肺動静脈や気管支を適切に処理し、摘出する。摘出後は胸腔ドレーンを設置し、閉創後の気胸を管理する。摘出組織が大きい場合は、再膨張性肺水腫など合併症に気を付けてチューブを管理する。 病理組織検査を実施し病変の取り残しがないか、そもそもの組織の診断を受け、追加治療を検討していきます。 リンパ節転移がなく、取り切れた肺腺癌は、おおよそ予後は良好と考えられます。肺内転移を含めて定期的な転移チェックを術後は行なっていく予定となります。

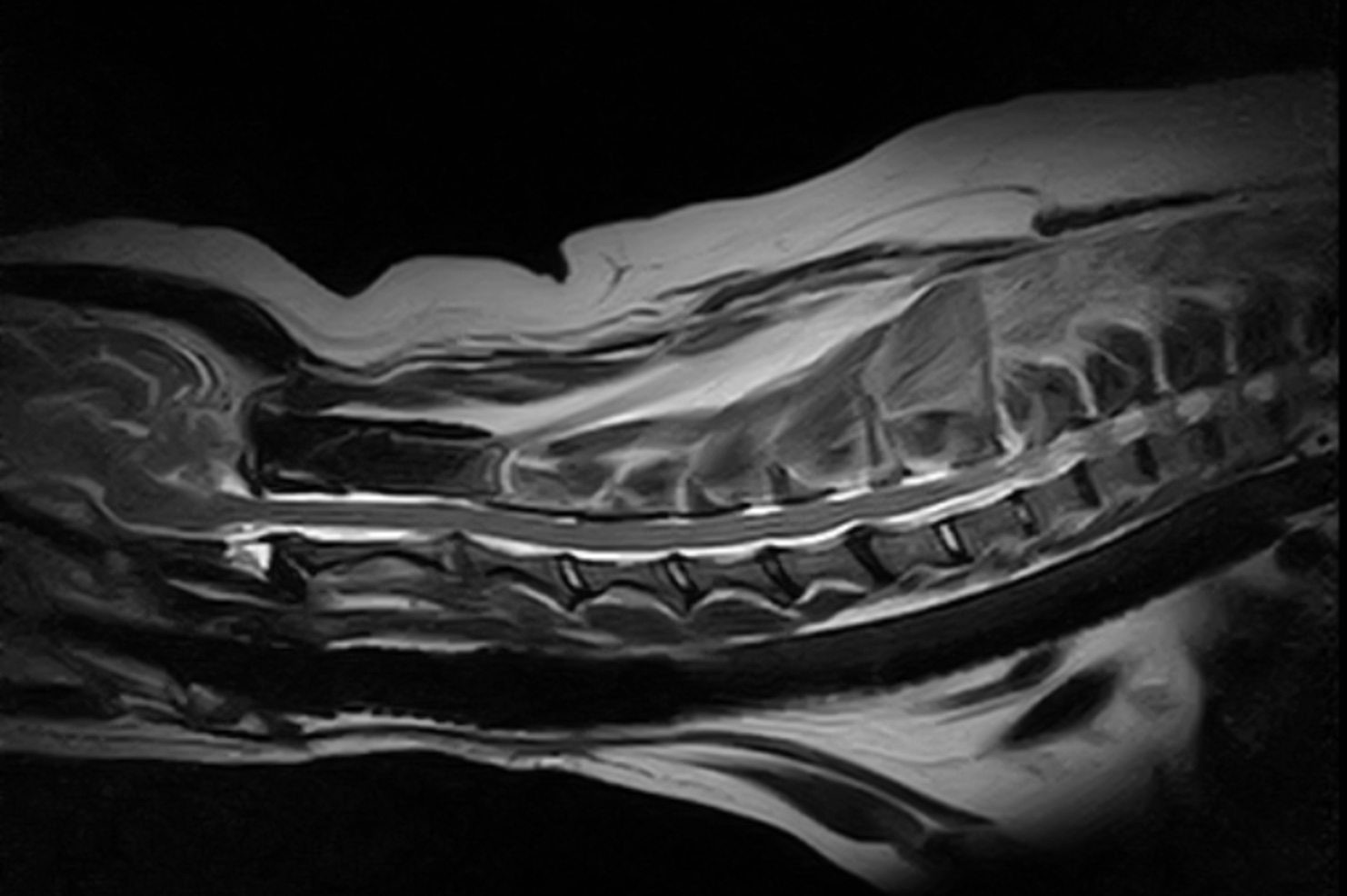

椎間板ヘルニア

椎間板ヘルニアとは、椎体と椎体の間にあるクッションである椎間板が、破裂し中身の椎間板物質の逸脱や、椎間板の突出により脊柱管内の脊髄が圧迫され神経傷害を起こす緊急性のある疾患です。歩けなくなり、さらに深部の痛覚を失ってしまうと回復率が下がります。早期の治療が大切になります。神経学的検査により原因となる部位を推定し、CT検査によって確定いたします。グレード3以上を手術適応条件と考えますが、保存療法でも痛みを強く伴う場合はその限りではありません。症状が長期化した分、回復も時間が掛かります。早期の治療が重要となります。また、当院では手術後もリハビリ指導を行います。自宅でできることなど術後の生活も相談して決めていきたいと思います。

猫注射部位肉腫

猫注射部位肉腫は、以前は白血病ワクチンなどに含まれるアジュバントが発症の原因とされ、ワクチン関連性肉腫と呼称されていた時期もあったが、発症の原因がワクチンに限らないことから注射部位肉腫と変更された。 腫瘍の性格は非常に悪く、最大級に組織浸潤性が強く肉眼的には辺縁マージン5cm、底部マージンは筋膜を2枚確保しての摘出が推奨されている。底部を綺麗に筋膜2枚を均一に確保することは困難であり胸椎棘突起も一括切除する必要性もあるなど手術はかなりのマージンを確保しないと再発が懸念される。 近年では、CT画像からの浸潤評価によって組織浸潤性をより細かく評価することで手術計画がより詳細にできるようになってきている。 本症例は底部は僧帽筋、菱形筋、棘突起まで一括切除した。術後は、歩行障害が生じたものの徐々に改善が見られ術後1年以上経過しても再発は認められていない。完全切除できれば2年生存率も80%以上と長期生存が期待できる腫瘍である。

会陰尿道造瘻術

猫ちゃんの陰茎尿道は径がかなり小さく、結石やデブリスで尿道閉塞を起こしやすい部位となります。尿石症や間質性膀胱炎がベースにあるので、閉塞解除後は原因を追究し、その治療が必要となります。治療の甲斐がなく、ここで何回も閉塞を起こしてしまい、閉塞解除を何回も実施していると尿道に線維化がおき更に恒久的に狭窄してしまい、外科的な処置が必要となります。 ここで有効な外科処置が「会陰尿道造瘻術」です。 以前は、この術式は皮膚と尿道粘膜を縫合する方法であったことから皮膚が引っ張り込まれることでの再狭窄、裂開、皮膚炎が問題となっておりました。最近では、包皮粘膜を利用し、尿道粘膜に縫合することで狭窄を予防する方法が拡がり実施されています。それでも報告によると1、2割は再狭窄が起きていることが報告されています。 巷ではこの手術は広く知られている様ですが、簡単ではなくデータがいまだに少ない世界的に術式が確立されていません。術式の基礎たる解剖の知識がないまま実施され合併症を引き起こしている例も散見されます。合併症が出るとかなり状況が悪く、できる限り自然なままで機能を取り戻してほしいと考えています。 その考えのため当院では原則1回の尿道閉塞で、すぐに手術を勧めることはしません。また尿道閉塞解除のためにトムキャットカテーテルは使用しません。 猫ちゃんの尿道閉塞を繰り返し、会陰尿道造瘻術をお考えの方はご相談いただければと思います。

腫瘍

鼻咽頭ポリープによる中耳炎、外耳炎

若齢の猫ちゃんで、鼻咽頭ポリープが外耳道を占拠。外耳炎と内耳炎を発症していた。 外耳炎の治療も考慮し、両側外側耳道切除術+ポリープ引抜き術にて治療。病理組織学的診断で炎症性ポリープと診断された。 鼻咽頭ポリープは、耳管または中耳で発生し鼻咽頭に本体を置くか、外耳の方へ出ていくかになる。今回は両側外耳の方へ伸展してきた為、外耳炎、中耳炎が発症したと考えられる。 術後感染コントロールしながら、ステロイドの使用が再発率を下げると示唆されており、本症例も使用し、数週間の使用で休薬した。定期的に検診し、現在までに外耳炎、中耳炎の徴候は認められていない。

肝臓腫瘍

肝臓腫瘍は、大きさが全てではなく、門脈-動脈-胆管の走行、静脈の走行と位置関係が把握できれば手術にて摘出することも可能です。この走行を認識するには造影CT検査が必要となりますが、これにより血管の走行や腫瘍との関係性も判断できるため綿密な手術計画が立てられ、できるだけ安全な手術ができるようになります。難しいと避けられがちな肝臓の手術ですが当院では、大学病院での多くのCT読影、手術、経験を生かし、出来る限り安全な、時に必要ならば積極性のある手術が実施可能です。セカンドオピニオンにも対応いたしますので、お問い合わせください。

股関節脱臼

股関節脱臼には背側脱臼と腹側脱臼に大きく分かれます。 腹側脱臼であれば、整復後特殊な足枷のような外固定(Hobbles包帯)を設置して保存的療法で治療します。 背側脱臼であれば、外科的治療が選択されます。当院では、より低侵襲で行える、経関節ピンニング法をFirst Choiceとしています。股関節を露出しません、皮膚だけ少し切開し、大腿骨にPinを当てます。 3番目の写真の症例では、右股関節もDJDが重度に発生しております。また左MPLも Grade4で存在しており、安定後、治療を行右予定です。

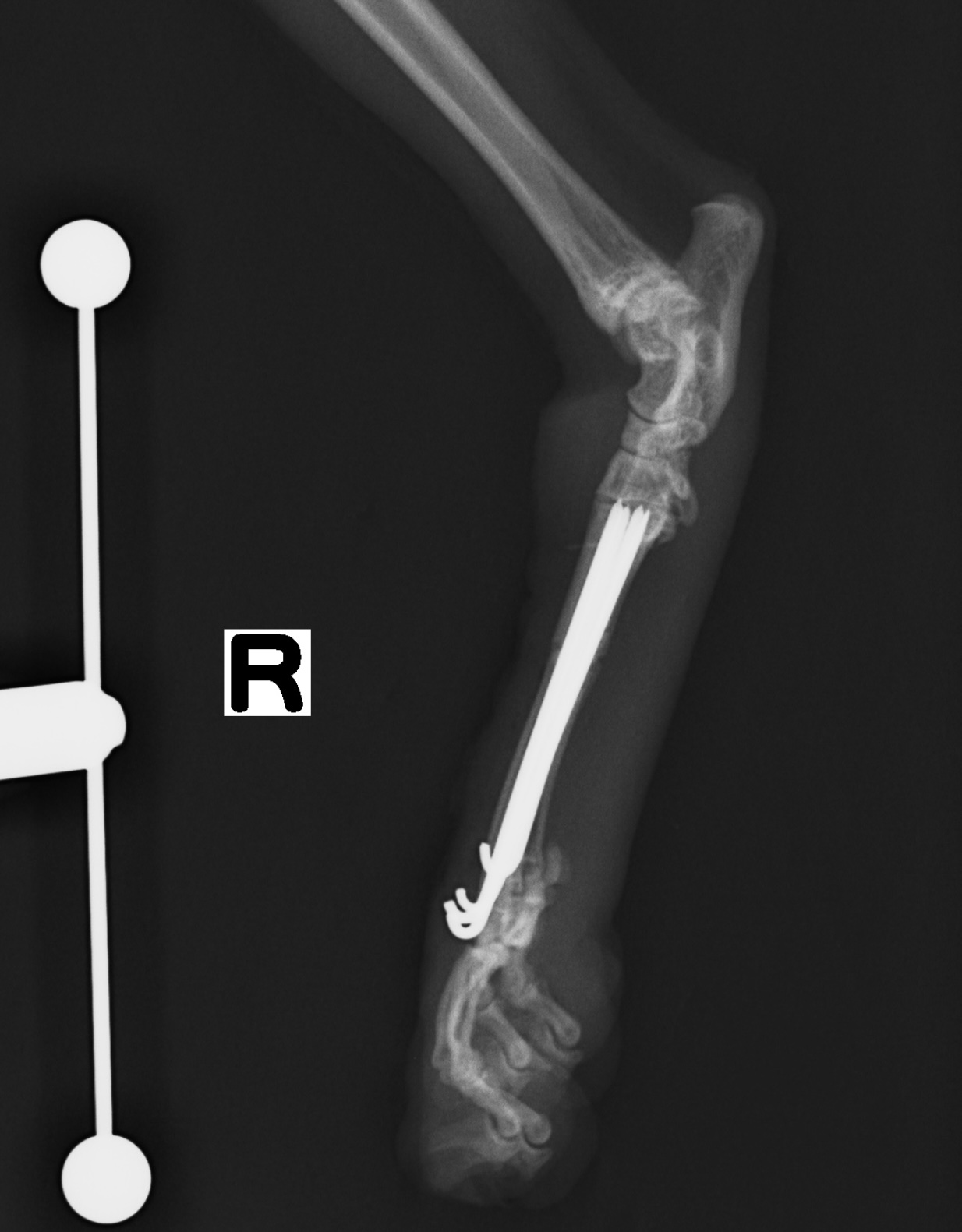

足根関節固定術

関節固定術はいずれにおいても、強固な固定、設定された角度、海綿骨移植、確実な関節軟骨の除去が必要である。足根関節固定術は脛骨-中足骨角度が135度と設定されており、この症例も正常側でも同様の角度であった。来院された際、かかりつけ医での手術後にインプラントの固定は崩壊しており、感染徴候とSIRSを示し全身状況も良くない状態で来院されました。 細菌培養・薬剤感受性検査を経て抗菌薬療法を実施したのち、足根関節固定術を実施いたしました。 ・ロッキングシステムを選択し、LCPは長めに遠位に4箇所、踵骨にもスクリューを挿入、中足骨にも2本はスクリューを挿入する設計 ・上腕骨大結節より海綿骨を採取し、足根関節の軟骨を掻爬 ・インプラントを固定し、海綿骨移植を実施 術後半年を経過していますが、跛行もなく良好に維持できております。

門脈体循環シャント

門脈という肝臓に入る血管が異常な血管(シャント血管)によって肝臓へ戻らず別の心臓に戻る静脈系の血管に血液を回してしまう病態です。本来は肝臓で解毒されなければならないアンモニアなどの有害物質がシャント血管を通って全身に回ってしまい、発作などの症状がみられます。先天性の場合は若齢のヨークシャテリア、マルチーズなどに多く発症します。発育が悪く体が小さいことが特徴です。後天性の場合は、肝線維症など肝硬変状態となることで発生します。症状はまったくないものから、発作がみられるものまで様々です。診断は血液検査やCT検査で診断します。治療は先天性であれば手術でシャント血管の閉鎖を目指します。結紮後発作など術後の合併症については注意が必要です。

会陰ヘルニア

肛門周囲の筋肉が萎縮してしまい、腹腔内臓器が肛門周囲の領域に出てくる病気です。排便障害が生じ、慢性化すると、外科的整復後、直腸脱を起こすこともあります。会陰ヘルニアの原因には性ホルモンの関与が主に考えられており、未去勢のオスで発生が多い疾患です。人工材料に頼らない術式で実施します。